最近,网传一段视频。

看完之后,久久难以平静。

视频中,孙子不知道因为什么惹了奶奶,奶奶没说什么,上来就对着小男孩的头猛敲两下,隔着屏幕都感受到疼痛。

孙子显然被打痛了,小兽般发出怒骂“ctm”,朝着奶奶的肚子,狠狠就是一拳,老太太被撂倒在地。

一般顽劣的孩子到这里就停止了,但这个小男孩接下来的举动着实让人捏了一把汗。

小男孩勒起已经倒在地上的奶奶的脖子,一边死命勒住,一边像积累了很久的怨气爆发:

“让你们打我,让你们打我。”

被死死勒颈的老太太眼看着渐渐失去挣扎的力气。

此时,拍摄视频的小孩发现不对劲,这才想起来去劝阻,

“快别打了,你赶紧起来。”

但是男孩依旧没有解气,长久的内心不满此时也一泄而出:

“每次都打我,说我不讲理打我,到底是谁不讲理!”

又过了一会儿,拍视频的小孩感觉可能会出事,这才上来劝阻:

“你快松手,她不打你了。”

此时老奶奶已经完全一动不动,男孩这才停止。

下一幕更加荒诞,一位背着孩子的成年女性走进这个屋子,看着躺倒在地的老太太,第一件事不是赶紧救人;

而是放下孩子,拿出一根木棍,追着小男孩就是打,边打边骂:

“你奶奶死了,你奶奶死了。”

至此,视频就结束了。

网传视频后续:好在老奶奶最后没有生命危险,否则这个孙子就会犯下大错。

相信每个人看完视频都一言难尽,这到底是怎样的家庭?

奶奶暴打孙子;

孙子勒晕奶奶;

大人棍打孩子。

这是一个家,却没有家人的包容、温情与爱,只有暴戾、怒气,互相伤害。

孩子犯错了只会用暴打这种教育方式,而暴力又像绝症一样,在代际之间传播。

最初发出暴力的那个人,最终受到暴力的反噬。

更细思极恐的是,暴力教育又是多少家庭教育孩子的唯一方式。

网上搜索词条“家暴孩子”,相关词条会出来20500000例。

在我们的成长经历中,对于暴力的教育方式并不陌生。

家长们用于支撑自己暴力行为的,也是那句 “棍棒底下出孝子”。

棍棒底下能不能出孝子不一定,在棍棒管理的强制约束下,虽能管出听话服从的孩子,但那个孩子的童年一定满是苦涩。

更有甚者,打着教育的幌子,将孩子当作发泄情绪的沙包,行虐待之实。

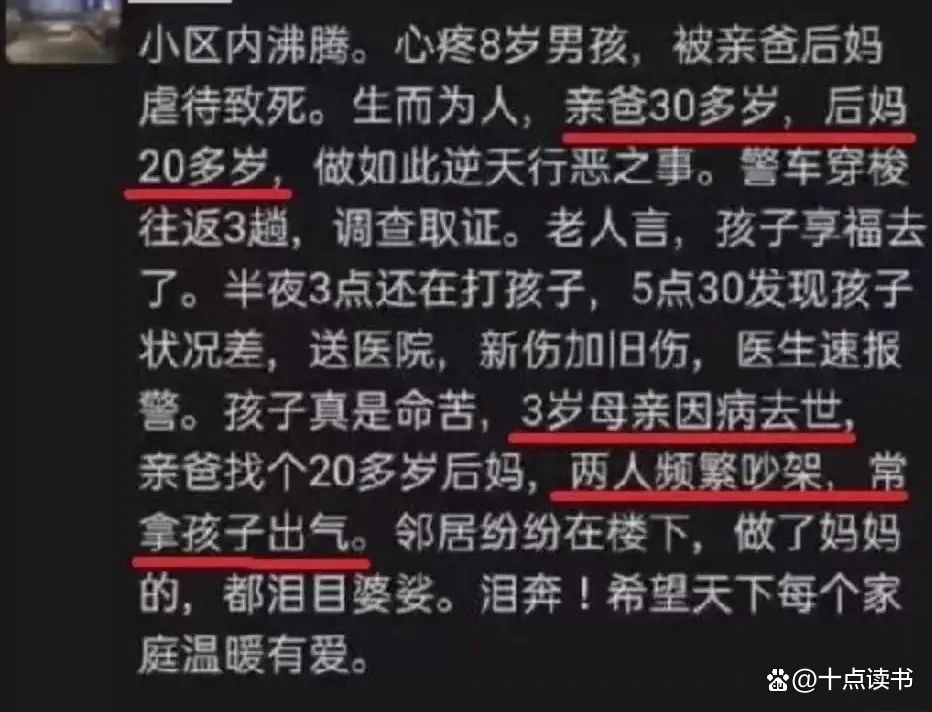

9月7日,短视频平台爆出这样一段视频。

辽宁铁岭,8岁男孩被亲爸暴打,凄厉的哭喊声在整个小区回荡,令人心碎:

“爸爸,别打了!”

“爸爸,不要!”

有人说,虎毒尚且不食子,小孩到底犯了什么错,竟能对他下如此狠手。

有人说,孩子被这么打,妈妈去哪了。

据了解,男孩三岁时,妈妈因为生病去世,后来爸爸找了一个年轻漂亮的后妈。

于是,孩子开始了亲爸后妈混合双打的生活,一不高兴就拿孩子撒气。

事发当天,半夜三点,男人还在打孩子,早上发现孩子快不行了,才送去医院,但是已经太晚了。

男人被带走的时候,脸上毫无后悔之意,只有一脸的淡漠,仿佛父亲打儿子理所应当。

在他们眼里,孩子是自己的私有物品,可以随意处置。

对待孩子,没有爱意,只有权力。

在这个家庭里面,父亲是绝对的“王”,孩子都是被奴役的“臣民”,只要不满意就随时进行拳打脚踢。

更因为是家人的缘故,这样的暴力被一定程度的默许与掩盖。

家,本来是充满爱意和温暖的地方,但充斥着暴力的家庭无疑是暗无天日的地狱。

心理学家荣格曾说过:

当爱支配一切时,暴力就不存在了;当暴力主宰一切时,爱就消失了。

世上没有哪一种爱,以伤害的方式出现,如果有,那也是自私,并不是爱。

父母总是以为,暴力是最直接有效的解决方式,其实这是最无能的教育方式。

暴力解决不了任何问题,只会埋葬问题。

等待某一个时机,又全部爆发出来。

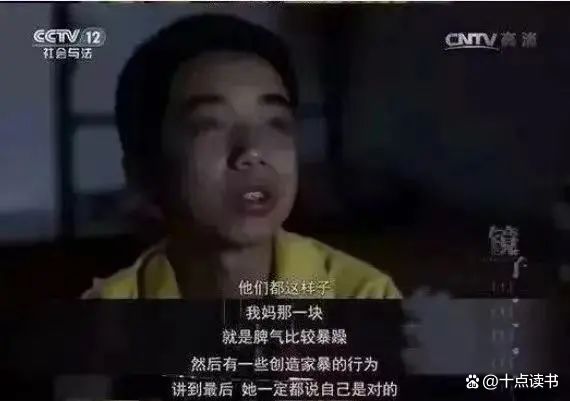

纪录片《镜子》里,有一个问题少年,名叫泽清。

十几岁的年纪,本该在学校里读书,汲取知识,健康向上,但是泽清的生活却活成了同学口中的反面教材。

他逃课辍学,沉迷游戏,打扮流里流气,对妈妈爆粗口,甚至动手打妈妈。

当人问他这么做的原因,他的回答令人心酸。

他说:

“他们都是这样子(对待我),说话刺耳难听,而且家暴我。”

孩子弱势时,父母暴力地对待自己的孩子,孩子是受害者;

孩子强大时,孩子成为了施暴者,父母又成为暴力受害者。

父母与孩子,既是受害者,亦是加害者。

如果没有停止,暴力将在这个家庭里,不断周而复始地循环下去。

暴力教育解决不了任何问题,只有发自内心地爱孩子,让孩子感受到被爱,才能真正得到孩子的心。

网上听过这样一个小故事:

当年我十几岁进入青春期时,感觉老妈真的是太烦了,就冲她大喊。没想到我妈开心的不得了,笑逐颜开地向我爸报喜“咱家儿子终于进入叛逆期了,庆祝一下!”当天晚上美滋滋地煮了象征吉祥的红豆饭,还在门口的邮筒上贴了告示“我家也有叛逆期的儿子啦!”年少的我意识到,这样下去只会让老妈越来越开心,叛逆第一天就结束了!

面对孩子的问题,有的父母选择暴力压制,有的父母选择合理疏解。

以暴制暴的结果,是暴力不止;

以爱制暴的结果,是收获一个更融洽的亲子关系。

孰得孰失,一目了然。

但是很多父母不懂,以为暴力才能树立自己的权威,其实学会去爱,去关怀才是更有力量的权威。

有人说,孩子犯错了,难道不惩戒,就纵容吗?

当然不是。

惩戒有很多形式,不是非要使用暴力的手段。

首先,解决问题,而不是解决人。

作为父母,我们要清楚孩子犯错背后的动机,只有知道了动机,才有合理的解决手段。

比如,发现孩子偷钱,你会怎么做?

棍棒教育的父母,会把孩子抓起来暴打一顿;

但问题没解决,孩子要么感到害怕、痛苦,要么又从别的方式找钱,难免又犯别的错误。

睿智的父母,会跟孩子沟通,是不是零用钱不够。

如果不够,下次的零用钱就确定一个合理的数额。

当孩子的犯错动机得到正确引导,才能真正解决问题。

其次,让孩子承担犯错的后果。

有一位老师,讲过自己面对孩子犯错的经验。

她的答案是,允许他犯错。

她说,有次他们一块去公园,儿子看到一个小喷泉,想跳进去玩。

妈妈的意愿,肯定是不想让孩子去玩,因为会把衣服弄湿弄脏。

但是看到孩子很想去,她就跟孩子沟通:

“妈妈不想让你去,但是如果你很想去,妈妈也不拦着你。

咱们前提说好了,可以去玩,但是注意安全,别把别人东西弄坏,另外回去要自己洗衣服。”

儿子表示同意,然后愉快地玩耍了。

玩完回家,自己主动洗澡洗衣服。

最后,老师说,我不是不想给他洗衣服,而是告诉他后果,如果承担得了,他可以去做,如果承担不了,他就需要放弃。

让他们懂得为自己的选择负责,而不是只会“一刀切”的不允许,这才是尊重孩子、信任孩子的教育方式。

最后,让孩子知道,父母是他们最有力的支撑。

电影《阳光小美女》讲了这样一个故事。

7岁的小胖妞奥利弗,长得不是特别漂亮,但很可爱,她有一个梦想,是成为美国小姐。

有一天,当她得知外地有选美比赛时,表示要参加这个比赛。

奥利弗的妈妈非常支持女儿的梦想,于是鼓动痴迷于成功学的爸爸,朋克的爷爷,自闭症的哥哥,失恋失业的舅舅,全家陪伴奥利弗去参加选美比赛。

路上遭遇各种麻烦和意外,等他们终于到达比赛现场才发现,每个选美的小女孩都花枝招展,搔首弄姿,奥利弗在其中显得格格不入。

奥利弗的落选,当然是必然的。

当妹妹的表演结束,现场果然一片不友好的声音。

这个时候最精彩的一幕出现了——

为了支持妹妹,全家人都纷纷站到舞台上,跟妹妹一起群魔乱舞。

虽然妹妹最后落选了,但是她获得了最宝贵的东西——家人的爱。

来自家人的爱与温暖,是孩子生命中的阳光。

被好好爱着的孩子,即使在最黑暗的时候,也拥有让自己变好的力量。

当你举起手想要教训孩子的时候,想一想,孩子是不是遇到了什么问题。

孩子的每次犯错,都是在向父母呼救。

暴力解决不了任何问题,控制拉近不了任何距离。

尊重与爱,这才是父母之爱的本质。

停止暴力,学会用温柔、理解的双眼,去发现、解决孩子的问题,你会发现,原来孩子所有的诉求,不过唯爱而已。

点个【在看】,愿我们都当个温柔的大人,教出有爱的孩子。

作者| 苏善书,不会讲道理,只会说故事。

图片| 视觉中国、网络(如有侵权请联系删除)

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |