有了当当亚马逊,还有什么必要去书店?

卖文创、卖餐饮、卖设计、卖文化交流、卖亲子空间、卖打卡文化——书店还能卖什么?

业内有人曾说,如果书店1.0时代是以卖书为主,2.0时代就是“书店+x”的复合型文化空间;而在未来书店3.0时代,书店需要连接线上线下,空间是多变的,需要基于目标用户的兴趣,进行多业态经营,不停地有主题、不停地给空间提供线下服务。

疫情三年,加剧了实体书店的困境,也推迟了书店3.0时代的到来。困顿中,依然有人在积极探索新出路。

“书店不死”,实体书店的生命力或许比想象中顽强。

(郑州农业路上的一家书社)

▌“批量死亡”的书店

去年底,一份《书店死亡名单》流传于网络。

这份由“出版商务周报”统计的名单上,不断增加着新的名字,2021年,几乎每个月都有一家书店宣告闭店。

疫情持续的长期影响、图书营销渠道的快速变化、读者消费习惯的改变.....新情势不断变化,实体书店战战兢兢。

去年11月,山东最大的民营独立书店如是书店国信店发布了闭店的消息,同时,如是书店创始人郝照明发布短视频称:“这是一个痛心又艰难的决定……是我没跑出商业模式。没有盈利的话,你干的事再好也持续不了。”

而在8个月前,如是书店6岁生日的当天,郝照明曾公开感谢政府、银行和相关企业借钱给自己以维持书店经营。

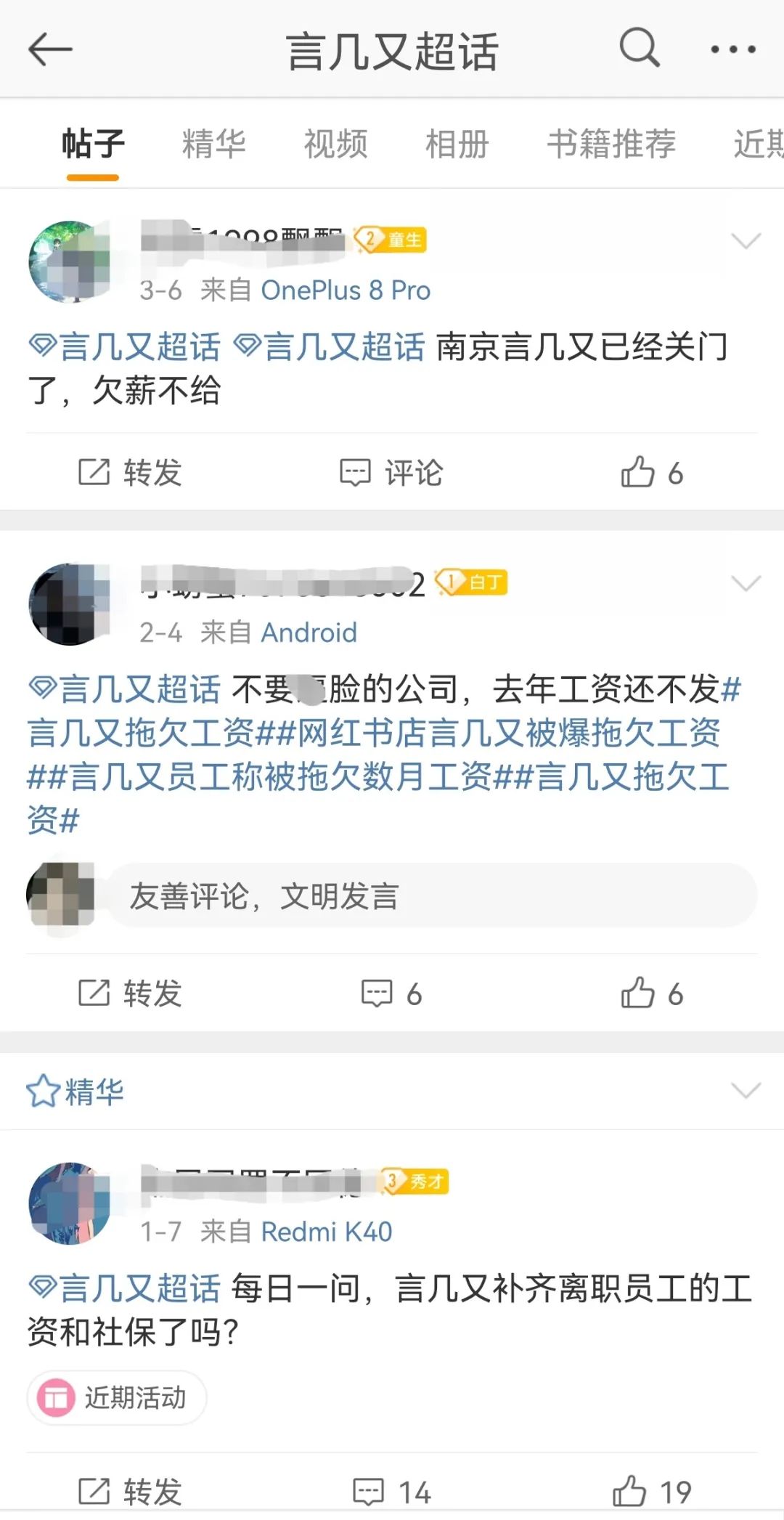

困境不止在一家书店降临。2021年以来,风靡一时的网红书店“言几又”在各地均陷入危机。最开始是几家门店闭店,紧接着,天津、深圳、西安、北京、广州、厦门……各大城市的言几又书店相继闭店,甚至陷入欠薪危机。

网红书店陷入“闭店潮”引发了不少关注。“颜值”高的网红书店被批评远离了阅读和内容,当书店成为网红文化、打卡文化的一部分,甚至与商业地产营销挂钩时,也远离了真正爱读书、爱纸质书的人。

尚且存活着的书店,日子也并不好过。

4月20日,郑州市中大门方庭书店大门紧闭。记者通过电话询问,工作人员表示正在歇业。所在商场的门卫说,诺大的方庭书店,大部分工作人员已调走,如今只有一名值班人员,守着冷清的书店。

疫情初始,方庭书店也曾像大部分书店一样开通线上直播通道、会员卡充值等形式自救。彼时,位于郑州市大石桥附近的松社书店店长刘磊曾呼吁,希望大家能关心一下书店这个精神高地,给予情怀上的照顾和支持。

疫情持续第三年,致力于打造高品质文化交流活动的松社书店已经数次因疫情临时停业。提及书店业的未来,刘磊叹息,“覆巢之下无完卵,图书消费习惯早就被打碎了。”

▌开书店和卖书是两个概念

“实体店看上的书,一般会在网上下单。”郑州一高校的大四学生小婉(化名),已经很久没有单纯因为想看书、买书去书店了,她认为,需要全身心投入阅读的话图书馆更合适。去书店却经常是因为和朋友闲逛、打卡、慕名书店衍生品等等,但其实是可有可无的。

小婉曾注意过,在网上不过10元、15元的书,同样的版本在实体店的标价都在29.9元至59元之间。也就是说,网上十几元就买到的书,在书店要多花一倍甚至三倍的钱才能买到。“我也想支持实体书店发展,但是资金上不允许。”

当她和同学们走进网红书店,会因为装修精致而多逛几圈,但大概率不会买书,看上的书也会去网上购买。

也有人表示,书店的书的确贵,但重在气氛环境体验感一流,带孩子前去体验看书的乐趣也不错。

有声音担心,如果书店无法再承载“卖书”的职能,也无法从市场中找到合适的生存模式,城市会不会失去书店?

中国人民大学副教授、管理学博士王鹏接受大河报·豫视频记者采访时表示,从某种程度来说,城市和书店之间形成了一定程度上的互补关系。一方面,书店需要城市人群的人气,无论是消费还是阅读;反过来说,城市也需要书店,传播知识或为阅读人群提供可交流讨论的公共空间。

“城市发展速度很快,但我们不能抛弃书店,只不过在城市不同的发展阶段,不同的城市的结构形态、经济形态、人口形态中,书店所处的形式和形态也会发生变化。一方面,书店可以探索建设精品书店,承载增强商圈文化氛围的功能;另外,未来书店一定要差异化发展,不能是全国一盘棋同质化竞争,那是不行的。”王鹏表示。

中国文旅创新创业智库丛书主编张德欣说,书店是一个城市文脉的重要载体之一,未来,书店功能需要丰富化,书店活动需要主题化,书店的营销要注重线上线下结合,制作有内容深度且有时尚表达的传播内容,更多吸引年轻人多读书,读好书。

▌书店3.0时代的探索

近年来,如何拯救实体书店的话题层出不穷,“书店+文创”“书店+亲子空间”“书店+咖啡厅”“书店+文化沙龙”……诸多业态融入书店。就记者了解的情况来看,“书店+”的业态涵盖了餐饮、文创、快闪市集、鞋履服饰、生活家居、美甲等商品,以及文化沙龙讲座、手作、书法、画展、亲子阅读等文化服务。

此前,北京开卷董事长蒋晞亮在一次分享中曾提到,书店分为1.0版、2.0版和3.0版,当传统卖书为主的1.0版书店开启“书店+x”的复合型文化空间时,就进入到2.0时代,而3.0时代尚未有公认盈利的模式成型。蒋晞亮曾说,3.0版的实体书店需具有文化消费力、可以盈利、自带流量等特点,真正变成一个可以盈利的文化消费地和拥有巨大流量的场所。

事实上,如何让书店在完成人与书相遇的过程中,同时能创造出足够让它运转的商业价值,郑州已经有人迈出了探索的步伐。

位于郑州市金水升龙广场24小时营业的“渔社经管图书馆”,创始人刘永将它视作“中国首家 24 小时经管主题图书馆”。该图书馆于疫情之下入局,开业于2020年5月1日,藏书主要是经济、企业管理、营销传播、互联网、创业、个人成长、法律、社会心理等图书。

(在一家书店进行的文化交流活动)

之所以自称“图书馆”而非“书店”,刘永解释说,书店更多强调图书及其周边产品的零售,是以赚取图书差价为盈利点。而他做图书馆更想强调“知识的存储”。“书是知识的载体,我们想打造的是以知识创造服务为理念的开放性活动平台,为的是连接有效人群、共同探寻商业理性和经营智慧。如何让知识的交互效率更高,是我们成立以来一直贯穿的主线。”

他把渔社定义为“一个经营管理社区”,实行会员制,以书为媒,以读书会为主要形式,链接经管细分领域的读书者和行业者,搭建知识的“供应链”,通过举办高规格的活动、课程和创业路演等,实现社会价值和商业价值相统一。

疫情之下,此经营模式也只能在某些非停业的月份尚有些利润盈余。未来的可持续性如何,刘永认为,依然需要摸索,而他也正在探索之中。

位于郑州市农业路的幸福岛书社同样为读者提供了会员制服务。而该书社的差异化运营在于,立足于“幸福”二字,成立线上学院,线上课程以“知识付费”的形式,帮助读者在亲子教育、夫妻情感、自身提高、财富等方面得以成长与提升,在线下以书店为场地,组织读书会、讲座课程、青少年研学等活动。据工作人员介绍,如今他们的线上会员已经有数千名,线下课程遍布全国。

此外,建业集团在郑州“建业J18”商业项目中高调引进的享有“全球最美书店之一”之称的茑屋书店,也被许多人认作“书店3.0版”的探索方向之一。

一位网友@青云评价他看到的茑屋书店:它充分发挥实体书店的场景优势,将用户体验做到了极致。举个例子,你在这家茑屋书店,打开一本旅行的书,比如去巴西,你被书中介绍的印第安文化、桑巴文化所吸引,书中提到巴西的咖啡特别好喝,介绍这种咖啡是如何的醇香,你看到这里很有可能就特别想尝试一下这种巴西咖啡。结果一抬头,发现这种巴西咖啡就在你触手可及之处,你就有很大几率可能把它买回家了。

书店究竟会有怎样的未来?我们不得而知。在一数据平台发布的2021年实体书店分析报告中,实体书店虽面临着客源流失、效率较低等问题,但依旧拥有网络书店无法比拟的重要优势——门店体验。

在书店的发展转型之中,我们不断重新审视城市文化空间、人与知识的关系,热爱书店的人们也在尝试用不同的方式延续书店的生存。

如日本作家石桥毅在《书店不死》一书中所言:“如果说书店还有未来,那能再次创造这个未来的,是一个个的人。”

版权声明

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |