近日,

深圳市七届人大常委会第十次会议

表决通过了《深圳经济特区医疗条例》修订稿。

其中,第七十八条在“临终决定权”上做出了大胆突破,规定如果病人立了预嘱“不要做无谓抢救”,医院要尊重其意愿,让病人平静走完最后时光。

深圳因此成为

全国第一个实现生前预嘱立法的地区。

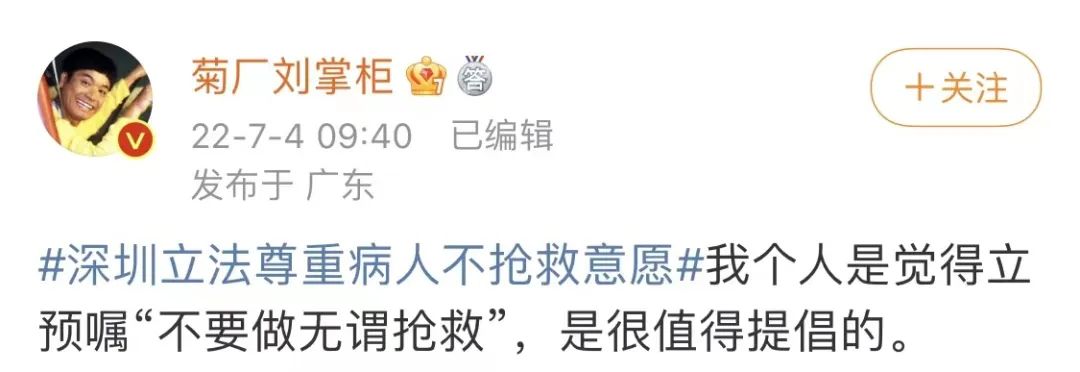

#深圳立法尊重病人临终决定权#话题

登上微博热搜,

“生前遗嘱”也引发大家的讨论。

什么是生前预嘱?

生前预嘱一般指人们事先,也就是在健康或意识清楚时签署的,说明在不可治愈的伤病末期或临终时要或不要哪种医疗护理的指示文件。

新修订的《条例》第七十八条规定:“收到患者或者其近亲属提供具备下列条件的患者生前预嘱的,医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施,应当尊重患者生前预嘱的意思表示。”

也就是说,如果病人立了预嘱“不要做无谓抢救”,医院要尊重其意愿,让病人平静走完最后时光。

条例中提到的医疗措施包括:

有采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施

使用或者不使用生命支持系统

进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等

生前预嘱能起到什么作用?

生前预嘱包括“我的5个愿望”,内容分别是:

我要或不要什么医疗服务

我希望使用或不使用生命支持治疗

我希望别人怎样对待我

我想让我的家人和朋友知道什么

我希望谁来帮助我

深圳市生前预嘱推广协会在2021年3月26日成立,会长李瑛在接受采访时曾表示,协会在此次立法提案中起到重要推动作用。

协会成立目的就是运用民间力量,在市民中传播“生前预嘱”理念。在提案的准备过程中协会与深圳市卫健委老龄处、法规处共同讨论。

李瑛表示,对于疾病终末期患者,提供生命支持治疗医疗服务只能延缓其痛苦的濒死期,这对于治疗病人的原发病或恢复生命本身没有任何意义。相反,治疗本身会产生很大痛苦和高昂的治疗费用,此外,患者常常在ICU过世,在人生最后关头没有生活质量,常常无法和亲友见上最后一面。

但现实中,终末期患者往往已经意识不清,无法自主选择安宁疗护,只能让所有直系亲属都签字,这对患者家属来说,会产生巨大的心理压力和负罪感,而如果患者有生前预嘱,对家属做决定就能产生很大的影响。

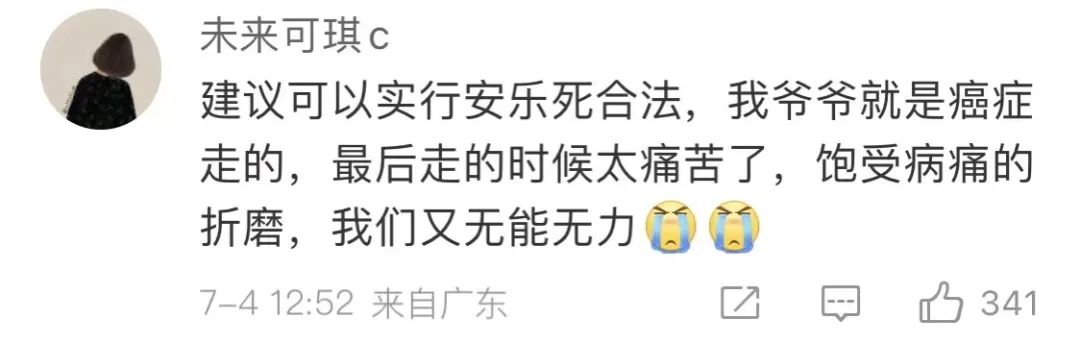

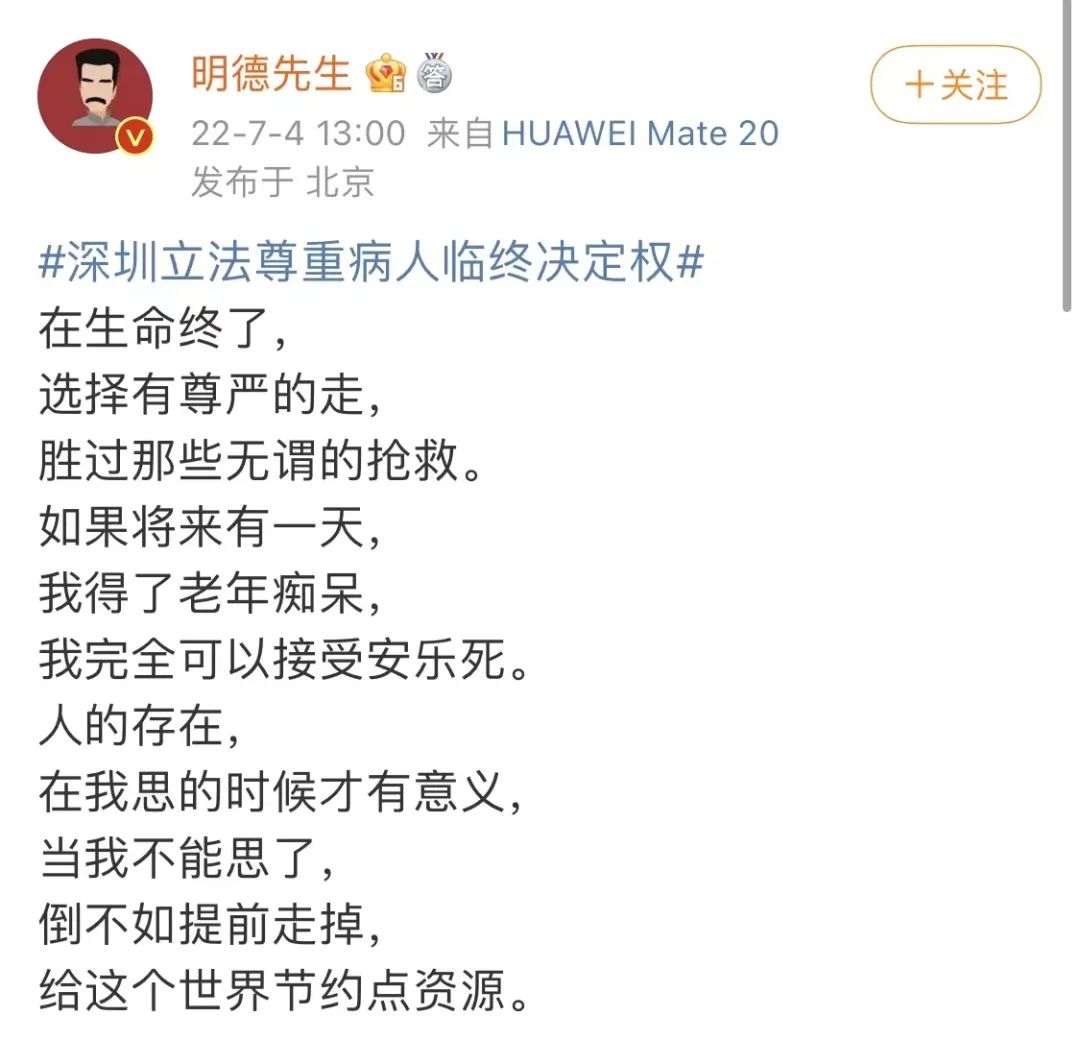

这一政策立法后,

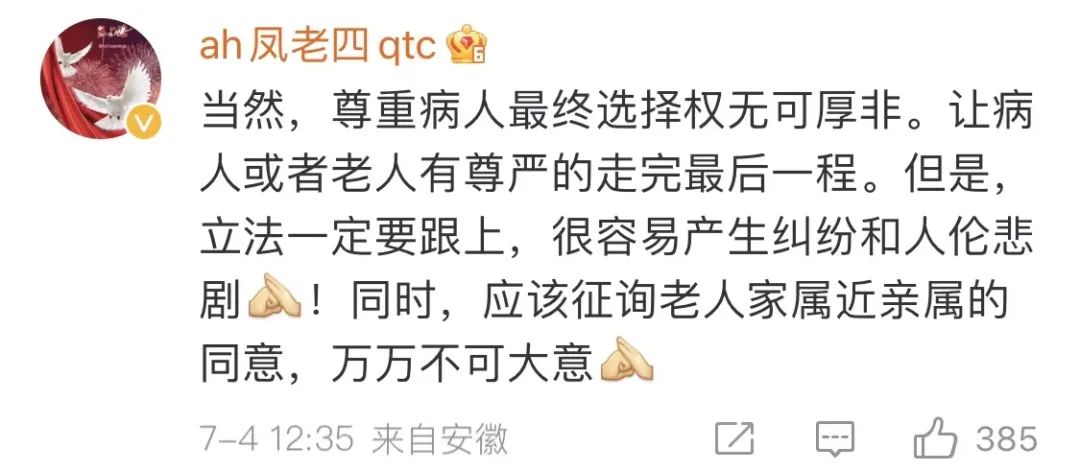

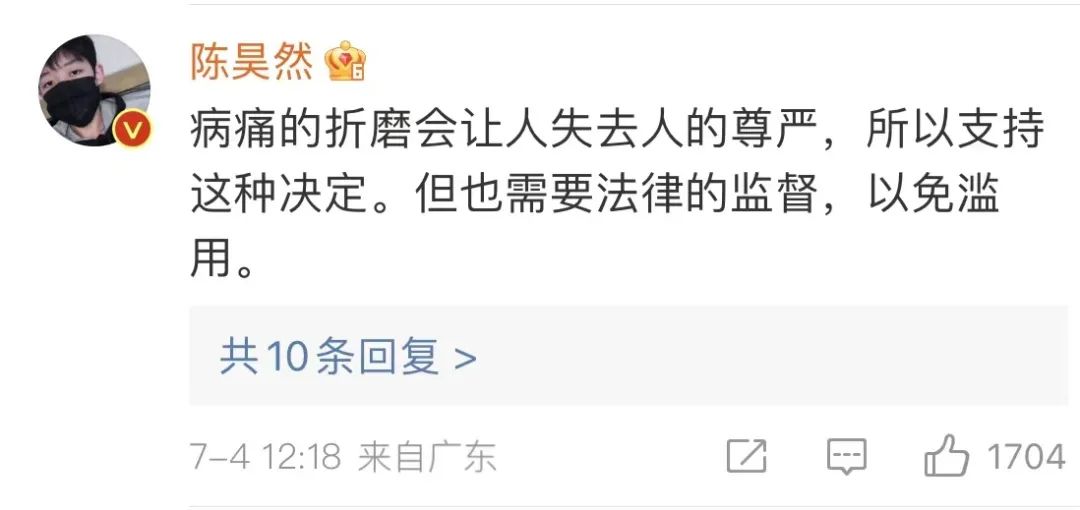

许多网友纷纷表达对此的支持。

比起被疾病反复折磨,

选择有尊严死去的权利,

更能感受到生命的意义。

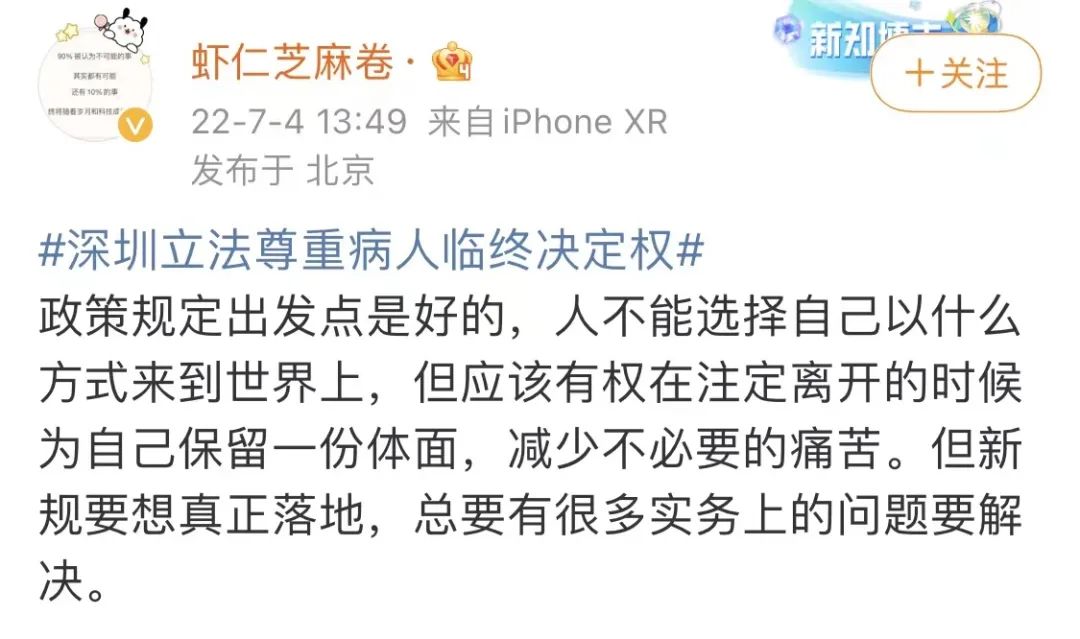

也有网友在支持的同时,

呼吁政策真正落地时的监管问题。

生前预嘱也许只是提供一个新的选择,

但关于“何如尊重生命”这件事,

还有很长的路要走。

医学伦理法律专家:

“生前预嘱”是文明社会的体现,

要建立健康正确的生死观。

北京大学医学伦理与法律系教授王岳表示,现在普遍大家对“生前预嘱”有误解。“生前预嘱”实际是针对疾病终末期病人不积极进行最终抢救而自然死亡的一种方式,不等同于安乐死(安乐死往往是用一种作为或不作为的方式加速病人的死亡)。他说,在发达国家,“生前预嘱”很普遍,已经成为病人自主决定权的体现,即在病人终末期时自己有权利选择最终的治疗与抢救方案。

面对实际操作中医患沟通的尴尬,王岳认为“关口没有前移”是最大的问题。他建议,不妨在病人意识清醒的时候,召集病人、家属和医生一起开三方会议,共同商定病人在疾病终末期或意识丧失时的治疗方案,既尊重患者本人也尊重家属意愿。

据王岳介绍,新的《中华人民共和国民法典》中专门设立了“意定监护制度”,即允许一个有民事行为能力的人,把自己的监护权委托给他最信任的个人或组织,在自己意识丧失时,个人或组织会优先于他的法定监护人(父母、配偶等),代替他做出终末期的各种民事行为的表达。国家卫健委发布的《安宁疗护中心基本标准和管理规范(试行)》也一直关注这一领域。

传统的医学教育更关注救人,而现代医学则强调助人,要帮助病人。对于身处终末期的病人来说,反复的拯救与死去只会是折磨没有意义。“所以,医学在一定时候必须去送人,送一个人有尊严地离开才是文明社会的体现。”王岳说,其实这些都是为了推崇更正确、更健康的生死观,社会上已经有越来越多的人达成共识。

当临终决定权在你手上时,

你会如何选择?

对待别人的选择,

你同样会选择尊重ta的意志吗?

大家可以评论区聊一聊!

往期推荐

来源:山西晚报全媒体综合

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |