视频/佛山日报记者吕润致、张雯静、于祥华制作

极端天气频发,引发城市内涝

正值台风暴雨季,全国多地先后遭遇了因台风引发的大雨、暴雨袭击。

其中,台风“暹芭”7月2日在广东沿海登陆,造成华南、华东、华北等地区强降雨,并引发了清远、河源、韶关、北海、梧州等多个城市的洪涝灾情。

今年夏天,又是一个极端天气泛滥的季节。

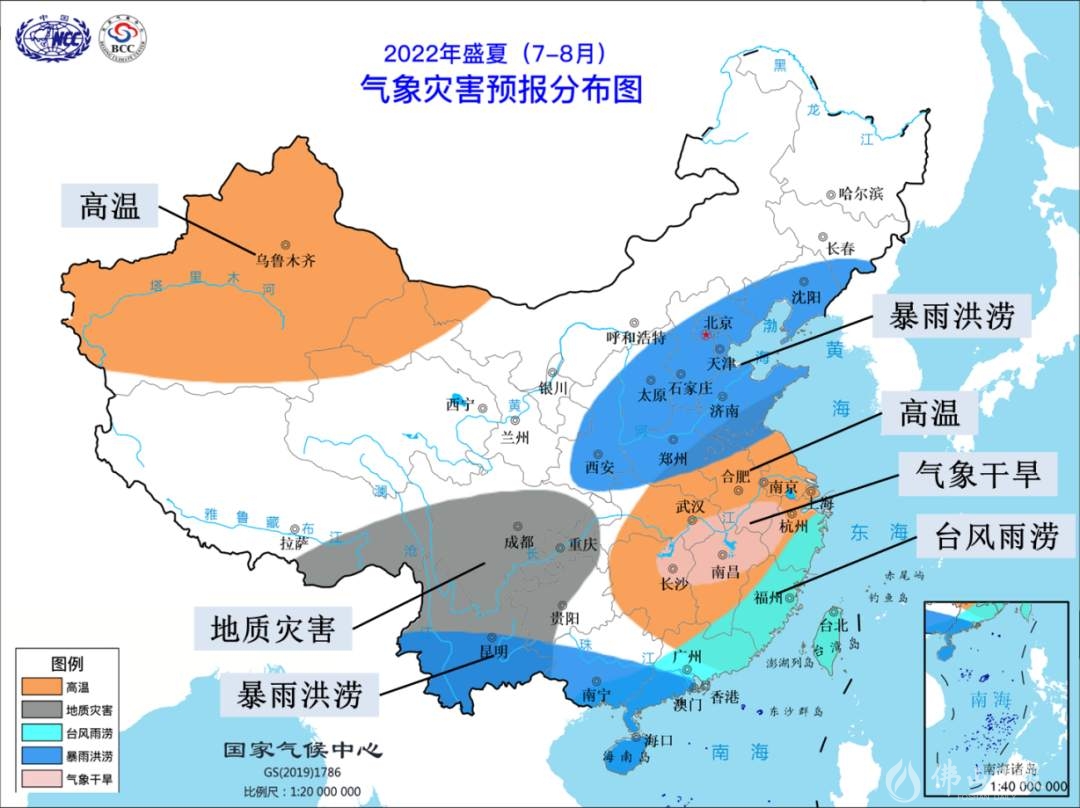

国家气候中心组织会商2022年盛夏(7月至8月)全国气候及主要气象灾害趋势后预测,今年盛夏,我国气候状况总体偏差,极端天气气候事件偏多,旱涝灾害较重。全国大部降水偏强,气温接近常年到偏高,台风北上影响我国的可能性大。

2022年盛夏气象灾害预报分析图/来源:国家气候中心

从上一次台风“暹芭”影响情况来看,遭遇强降雨的不止华南,华东、华中、华北等地也同样遭遇了强降雨袭击。

一遇雨水就内涝,是很多城市的通病。而连日来强降雨造成全国多个城市的内涝,也让海绵城市的建设,再次引起了广泛关注、探讨。

所谓海绵城市,是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现“自然积存、自然渗透、自然净化”的城市发展方式。

这是新一代城市雨洪管理概念。海绵城市,能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”,降雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用,实现雨水在城市中自由迁移。

海绵城市。/新华社

在我国,应对水患等自然灾害,修筑防御工程,从古至今从未间断。大禹治水的故事,家喻户晓。战国时期修筑的郑国渠、都江堰,是兼具水利和防洪的重要工程。

自汉朝以降,各个朝代对黄河、长江等大江大河的治理也从未停歇。

但从远古到近现代,大多措施都是在主流干道和支流的疏浚和改道泄洪上发力,思路主要停留在对上流水域的管控上,对于城市内部排水系统的思考,并不多。

在城市内部的防涝防干旱方面较早提出清晰思路的,是欧洲。欧洲早在18世纪就提出了海绵城市建设的思路,尽管当时还没有海绵城市这个概念,但具体的思路就是符合海绵城市的特点。

中国内地提出海绵城市建设,才不过20多年的时间。所以在防范城市内涝方面,欧洲比我们要做得好。但过去二十多年来,在海绵城市建设上,中国部分城市也呈现出了后来居上的势头。

由于各城市的水域面积不同、城市规划各异,不能简单照搬一些做法,但从欧洲到中国海绵城市建设的领先者,它们的经验,可以为包括佛山在内的海绵城市建设打开思路。

从国外到国内,海绵城市的建设经验

海绵城市的建设,最主要的两个方向,一是排水,一是蓄水。

在城市内部排水方面开始发力的,最早可追溯的古罗马。公元前6世纪左右,依达拉利亚人利用石块建筑而成的沟渠,将罗马城的洪水排出城外,是世界上最早的城市内部排水系统。

这条2500多年前建成的排水系统,现在的意大利罗马仍在使用。

古罗马排水系统。/网络图片

在排水与蓄水方面同时发力,提出海绵城市建设思路的,最早是德国。

公开资料显示,德国慕尼黑早在1811年就开始建造排水系统,1873年柏林建造了第一条排水管道。这种经验,在德国占领青岛时,被带到了青岛。

目前,青岛的老城区100多年前建立的地下管道,部分仍在使用,也佐证了德国排水系统的先进性。

在蓄水方面,德国的经验是,建立地下储水器、透水性地砖、绿色屋顶等设施来蓄积雨水、提升渗透率。

透水性地砖遍布德国各个街道,绿色屋顶在德国也大面积推广。在蓄水建设方面,德国甚至采取了强制手段。

德国立法规定,建筑建设之初,必须设立雨水集蓄设施,否则将按照雨水排放量缴纳雨水排放费。

德国的海绵城市建设思路,带动了整个欧洲、美国、日本、澳大利亚等地区与国家的海绵城市建设。

美国在20世纪初就提出了海绵城市建设的系统性规划,主要方法是,以低影响技术开发为支撑,对城市重新规划,既注重了城市蓄水排水等功能,也考虑到了城市的美观。

低影响技术开发,是通过对城市空间的重新配置,与城市绿地、绿网、绿道规划结合,通过铺装透水路面、建设多功能蓄水池等措施,缓解蓄水排水问题;另一方面营造景观效果,如建设小区雨水花园、绿色屋顶、生态植草沟等,增加城市的景观价值。

这种技术目前已经推广至全球。

日本的海绵城市建设始于二战之后。二战之后,日本掀起工业化和城市化浪潮,人口不断涌入三大都市圈,由此引发了对海绵城市建设的思考。

日本的思路也是和德国一样,一方面加固堤防、拓宽河道、加大地下蓄水池的建设提升城市的蓄水能力,个体建设蓄水池政府给予补贴;另一方面,设计建设发达的城市排水管道系统,并投入重金,持续维护。

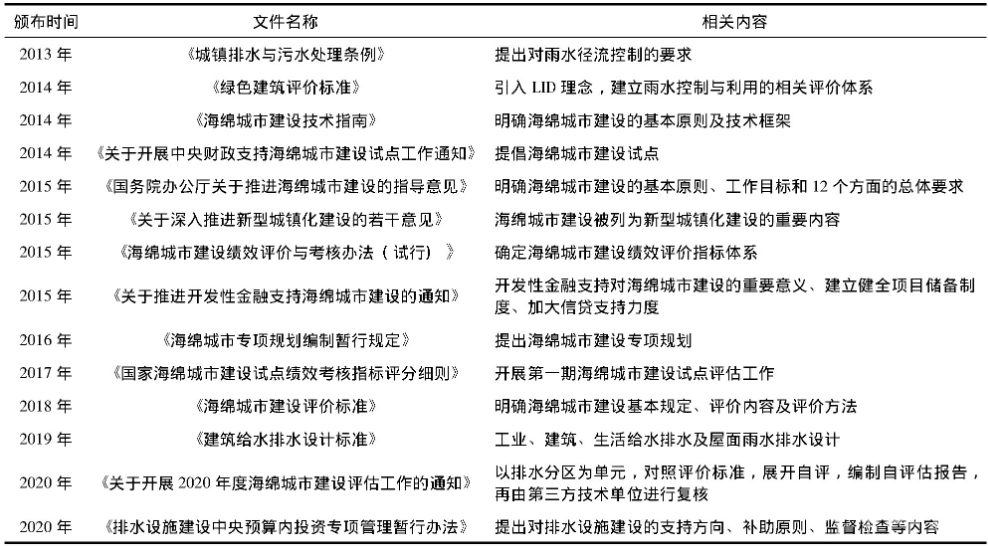

中国内地对海绵城市建设的思考,是在改革开放之后。到21世纪初,颁布了《中华人民共和国水法》,提出对雨水收集、处理和利用,2013年正式提出了“海绵城市”概念。

此后便进入了快速发展阶段,并先后批复了两批海绵城市建设试点,首批包括镇江、厦门、济南、武汉、北京、上海、青岛、宁波等30个城市。由此引发了全国海绵城市建设浪潮。

国内这些城市的建设思路主要集中在六个字上,“渗、滞、蓄、净、用、排”,与欧美日的建设思路大同小异。

比如太湖之滨的江苏无锡,已经探索出了“流域层面洪涝统筹、城市层面蓄排平衡、运行管理联排联调、涝点治理一点一策”的城市内涝治理模式。

山东潍坊提出了“蓄渗优先、存量增效、智慧联调”的总体思路。

江西萍乡提出了全域管控—系统构建—分区治理这条技术路线。

福建厦门正在按照外围区提高绿化率、植被率,内部提高小区渗水率思路,推进海绵城市建设。

佛山自2017年以来大力推进海绵城市建设,明确了“小雨不积水、大雨不内涝”的目标,并将建设任务纳入了各区绩效考核。2021年,佛山市政府又正式印发了《佛山市海绵城市规划建设管理办法》。

实际操作中,佛山大力采取透水铺装、下凹式绿地、人工湿地、绿色屋顶、地下雨水收集池等措施,提高了径流雨水的空置率。

另一方面,佛山加快建设城市排水防涝设施。截至“十三五”期末,佛山雨水管网总长6911公里,雨污合流制管网2721公里,排水(排涝)站工程共414宗,总流量4816.7立方米/秒,泵站总装机容量超40万千瓦。佛山中心城区内涝防治标准为50年一遇、对应降雨量247.2毫米/24小时。这在新一线城市中,具有一定优势。

7月3日,南海机电排灌管理总站排涝队在谢边立交桥底参与排水现场。/受访单位供图

过去几年的努力,在上一次“暹芭”台风中,展现出了成果。这一次“暹芭”台风带来的强降雨,对佛山未造成大的城市内涝灾情。

不过,局部内涝还是有。“暹芭”台风带来强降雨,禅城、南海、顺德一些区域均出现了浸点式的局部内涝。

这意味着,佛山还需要继续努力,在海绵城市的广度、深度上,继续向头部城市追赶。

7月3日,华阳大桥下被水淹没。/佛山日报记者周春摄

谁是海绵城市第一城

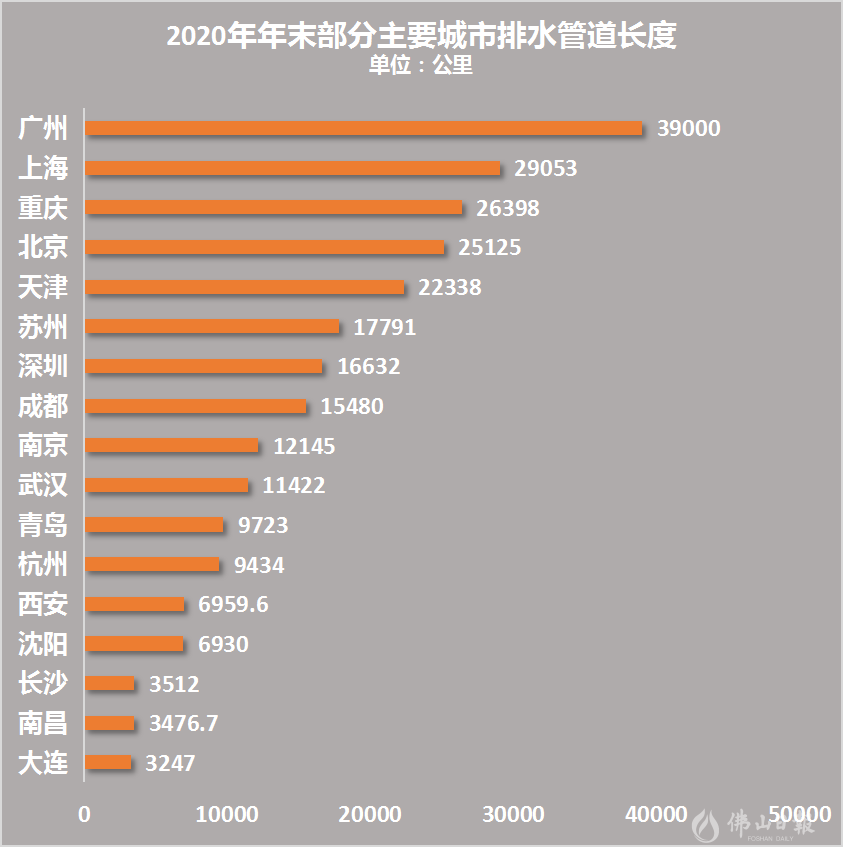

在海绵城市建设考核中,主要的两个指标就是蓄水能力和排水能力,但蓄水能力很难转化为具体的数据指标。而排水能力,则可凭借排水管道长度来衡量。

全国目前建设的排水管道系统长达80.3万公里,其中广东12.3万公里,位居全国第一。其次是江苏、山东、浙江。排名前十的省市,基本集中在降雨量较大的华南、华东和华中地区。

如果仅以排水管道长度作为评判指标,目前排水系统做得最好的是广州。

笔者查询了主要城市最新公布的《2021年统计年鉴》,其中部分城市没有披露这一指标数据。

在可以查询到的数据中,广州排水管道长度39000公里,位居全国第一。其次是上海(29053公里)、重庆(26398公里)、北京(25125公里)。

制图:东平知政 数据:各城市《2021年统计年鉴》

从数据可以看到,目前排水系统做得最好的,是广州加四个直辖市。其中广州遥遥领先。

作为超大城市,又是千年商都,老城区占比较大,广州市内部改建的复杂性可想而知。

为此,广州坚持加强顶层设计,近期与远期相结合、地上与地下相结合、工程与生态相结合、建设与管理相结合,有序推进海绵城市建设,逐步构建自净自渗、蓄泄得当、排用结合的城市良性水循环系统,提升城市防洪排涝能力和雨洪管理能力,削减城市地表径流污染,促进雨水资源有效利用,提高中水回用效率,有效提升城市人居环境质量。

广州采取的主要办法是,一方面不断加强排水系统建设,另一方面以公园、绿地、植草沟为切入点,提升城市的渗水率,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响。

青岛是全国最早推进海绵城市建设的城市,也是做得比较好的城市,目前其排水管道长度接近1万公里。

众所周知,青岛之所以做得较好,和当年德国排水系统技术引进有关。尽管当年德国建设的排水管道只占当下青岛排水管道总长度的零头,但其建设思路影响至今。

青岛下水道结构图。(来源:《看历史》)

过去几十年,青岛城区面积不断扩张,每一次扩张都延续着管道先行的思路。

青岛在这方面的成功,有其特殊的历史因素。

而对于佛山等大多数城市来说,海绵城市建设是一项费时费力的工程,广州的建设路线,或许更切合实际。

也即,不断完善排水管网系统,同时通过公园和绿地建设、广泛采用透水率强的地砖改造建设城市街道等手段,全面增强城市的渗水能力,并探索以政府主导发动、撬动民间资本和力量,投入城市蓄水、排水设施建设,一步一步完善整个城市的海绵功能。

期待佛山,加快海绵城市建设进程,向“小雨不积水、大雨不内涝”目标迈近!

佛山新城东平水道滨河景观带。/佛山日报记者王澍摄

知政特约/余飞

知政主笔/于祥华

知政编辑/吕润致、王琦玥

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |