进入7月,已经有两个农村题材爆火了。

在最近被刷屏的B站短视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》之前。

李睿珺的[隐入尘烟]也出乎意料的成为了一匹文艺片黑马。

它们确实属于相似题材。

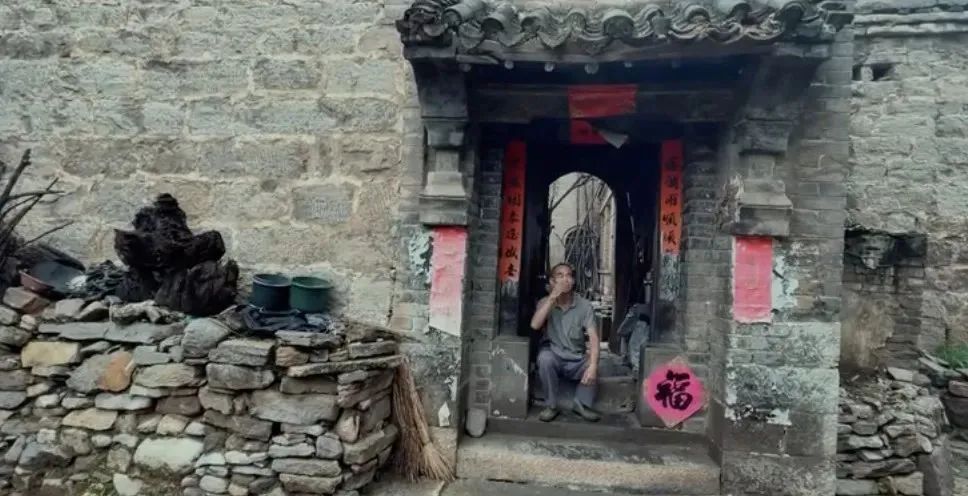

意外残疾的二舅,没有怨天尤人,而是在村庄这一片小天地活出沉默又乐观的人生。

好人有铁不断辗转在屋脊推平的乡村,一边流浪一边还要给人供血。

李睿珺更在采访里,夸赞二舅比有铁“更能”,引用[一代宗师]的台词“人活一世,有人活成面子,有人活成里子。”

赞同他们都是活出里子的人。

作为农村失语的边缘人,获得大众关注,弥补了这部分题材在影像上的缺失。

原本应当是好事。

只是,当不知从何时起,大众舆论对农村题材的反馈,变为了:

治好了我的精神内耗活出了我们向往的饱满人生。

这种感觉就变味了——

怎么能把失语者的苦难,咂摸得如此有滋有味。

又用他人的苦难来获得自我治愈和自我救赎呢?

治好精神内耗活出饱满人生这一类话语包装的再好。

都不能否认,有对失语者人生苦难浪漫化叙事的嫌疑。

在这点上,我认为原作者衣戈猜想并不无辜。

他呈现好人好事的二舅、自强不息的二舅,包裹升华所谓二舅精神的动机。

明显比呈现与关怀农村老人生活与命运的动机来得更强。

从标题上“二舅治好了我的精神内耗”主语为我开始,这一爆火视频,可能就与二舅不大相关。

而与我更直接相关。

于是,你看到说,二舅一生中的苦难——

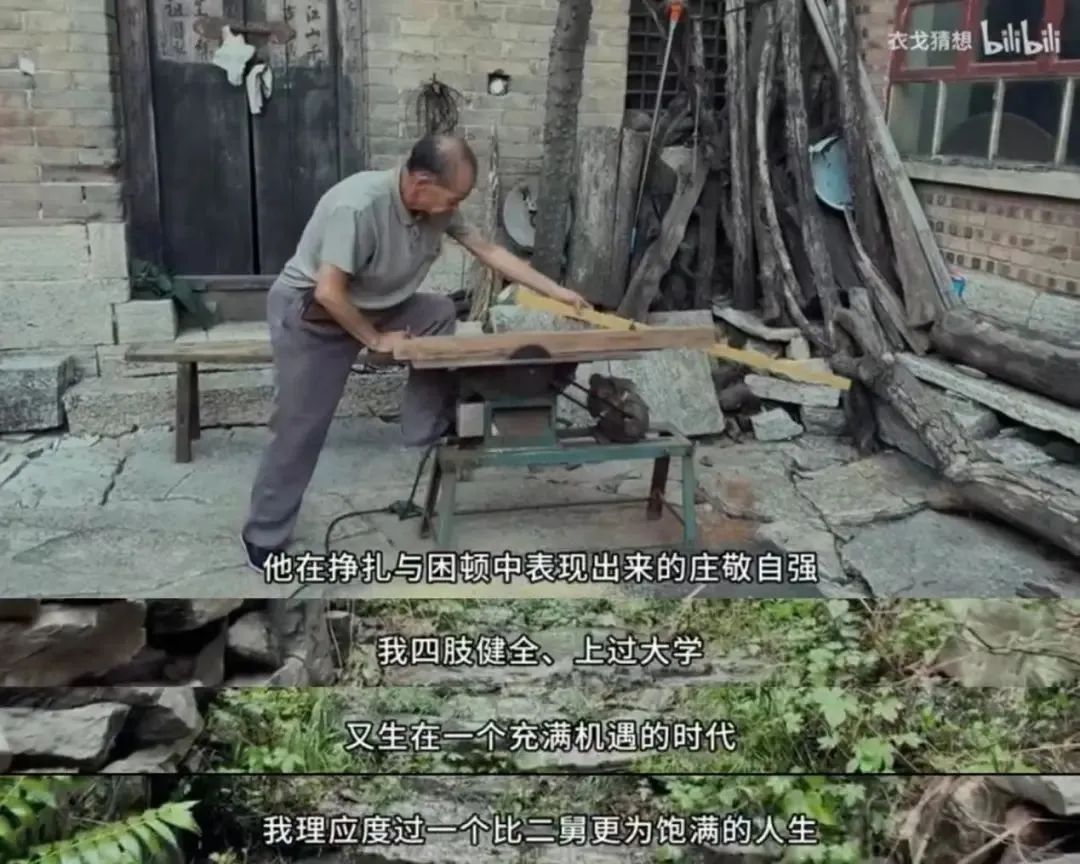

天才少年因为庸医治坏了腿、残疾之后残疾证办不下来、拖着残疾的身躯做木工为生;

一生未婚并留守只剩老年人的农村,66岁带88岁的母亲一起上工干活......

被流水呈现完之后,升华致敬的标准正能量高度竟然是:

我四肢健全、上过大学,又生在一个充满际遇的时代,理应度过一个比二舅更为饱满的人生。

看客们跟着作者自我代入,一起感动流涕。

就有了将二舅精神升华到一个高度来自我勉励的心理治愈样本——

看!他多惨,但他多自强不息。

即使当下艰难,我们new generation又有什么理由emo呢?

二舅太惨了,惨到让人不适。

一生已经如短视频叙事中苦难一遭又一遭,还要被人拿出来细细咂摸、认真消费。

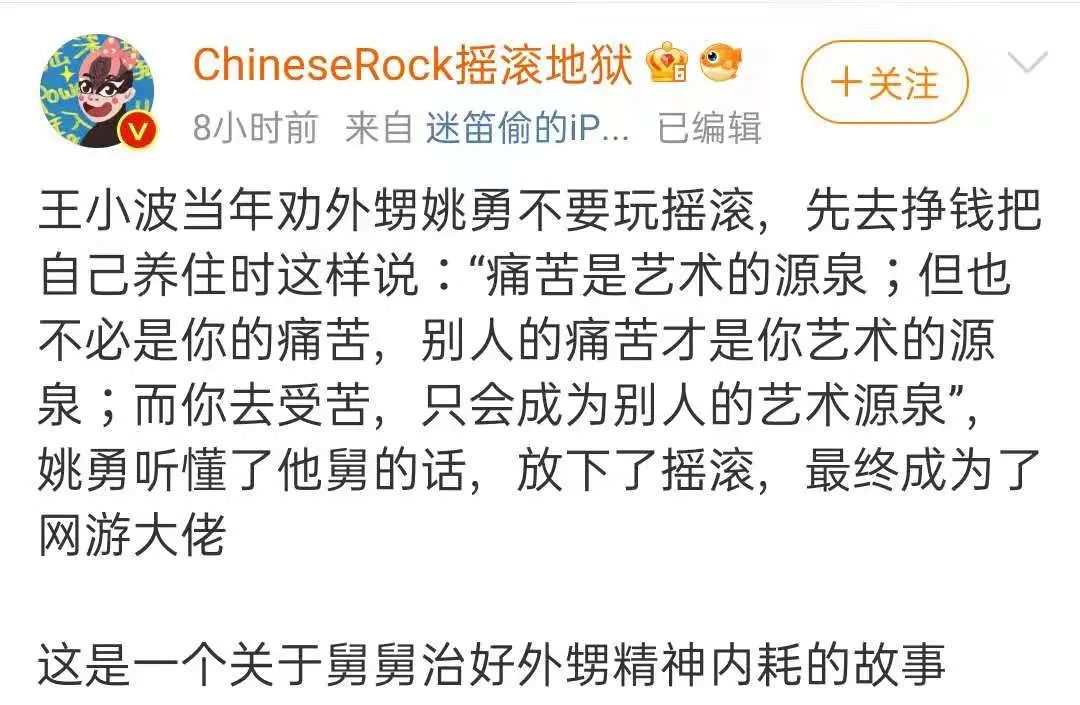

想起了另一个关于舅舅治好了外甥精神内耗的段子:

你去受苦,成为别人的艺术源泉,真实到让人想报警的程度。

而短视频中又是如何轻轻消解掉沉重的苦难的呢?——

比如,导致二舅残疾的医生。

故事的结局是:

有天二舅在路上遇到了当年的那个医生,他跟二舅说:“要是在今天,我早被告倒了,得承包你一辈子。”

二舅笑着骂他一句,一瘸一拐的又给人干活去了。

作者对此总结:

“这个世界上第二幸福的就是从不回头看的人。”

因为不回头看,过往历史的残酷现实——比如对当年事故的追问、赔偿、医疗问题,就能被一直遮蔽。

可要问的是。

这是二舅自己主动选择的生存哲学吗?

还是在现实无奈之下的不得以为之?

或者,二舅压根没开口说话。

这甚至只是视频作者自己理想中的自我投射和代人总结?

可能这才是最大的问题所在:在这部讲述乡村失语者二舅的故事中。

二舅再一次被动失语了。

退一万步讲,即使不往回看。

去掉美好乡村的滤镜和糖衣包裹的文案,更值得关注和讨论的,也是视频背后的乡村当下现实。

比如,6688养老组合。

视频里说:

“66岁老汉随身携带88岁老母,这个6688组合简直酷得要死。”

66岁的二舅很想为自己多挣一点养老钱,将来就不用拖累养女宁宁。

但是88岁的姥姥现在的生活已经不能自理,也不是很想活了。

有一次甚至已经把绳子挂到了门框上。

于是,二舅木工活也不做了,全职照顾姥姥,早上给洗脸,晚上给洗脚,下午一起锻炼。

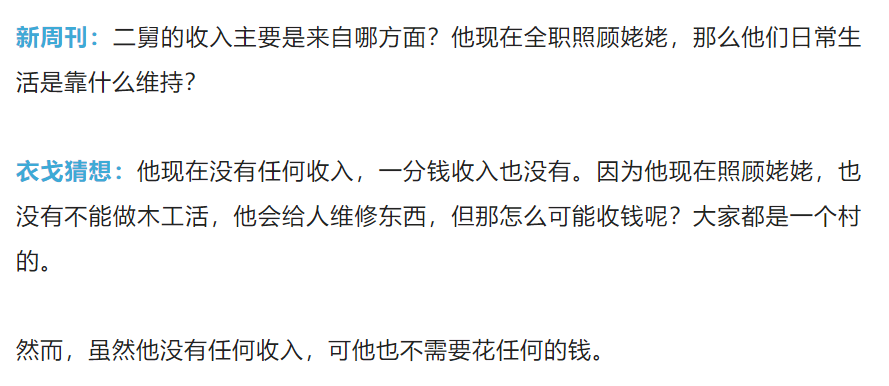

在采访里,当被问到二舅的收入来自哪里,6688组合日常生活又是靠什么维持时。

作者回复:

没有任何收入,一分钱收入也没有,全靠村民接济过活——

二舅给全村人修东西不收钱,村民就将吃的食物送来给二舅。

6688养老组合。

让我想起之前写过的日本NHK纪录片[老后破产]中的养老状态:

69岁的河口晃独居生活,但要每个月多次辗转去外地的护理机构看望97岁的母亲。

前往的路费,也是一笔巨大花销,他为此不得不找了一份驾驶员工作,赚点时薪。

同样60多岁的青山则选择独自在家照顾患有老年痴呆症的91岁母亲。

他每日计算着自己为数不多的养老金,紧张度日。在照顾上一代和为自己养老的夹缝里,艰难求存。

当年轻时存下的钱有一天用尽这么办?

一阵沉默过后,老人还是如实吐露:“可能会考虑自杀之类的事情吧。“

但是,看[老年破产]时,也很容易意识到。

生活在中国农村的老人们,只会比NHK镜头下曾经跻身中产、又老年破产的老人们境遇更糟。

周浩曾拍过一部独立纪录片[日子]。

记录了在冬天的四川达州农村,一对老年夫妻的生活。

斩猪草、泡猪食、喂猪,摘豆角;背竹竿、搭棚子,打谷子、背篓子。

用竹篾介赶鸡,用煤球碳灰敷在鸡粪上清扫地面。

他们很老了,不知道具体年岁,只是被压弯了腰和褪化了身骨。

每一次呼吸,都发出沉重的一声呻吟,他们日复一日,沉重又沉默的重复着相同的劳作。

这里没有年轻人,没有娱乐,没有精神内耗,也没有饱满人生。

只有偶尔一天某个时刻,一直沉默着干活的老太太突然叹息了一句:

“哎呀累得要死,这啥时候才是个头啊。”

而谈到自己孙子,老人则说:

“他可能再不会种地,以后只在城里买房子,不会再在乡村住了。

无论如何,他还是会说他的老家在这山沟里,他在这土生土长”。

梁文道在《圆桌派》里说:很多人的人生观就是活着。

想想视频里曾已将绳子挂到门框上的88岁老母。

那被轻轻带过的、被罗列展示的苦难中的一秒钟。

对这部分农村老人来说,只是活着,就已经用尽全部力气了——

而这时候,他们往往难以自救。

我们需要更系统的、制度性的扶助和变革力量给到乡村。

这也是对大众来说被遮蔽的、我们难以看见的另一面:农村,如同老人们一样,步履蹒跚。

以及,讲到这里,又想到视频作者的另一句名言:

“这个世界上第一快乐的是不用对别人负责的人,是树先生。第二就是从不回头看的人,是二舅。”

树先生一词,出自魔幻乡土题材电影[Hello!树先生],用来指代精神病人。

农村里的精神病人/残疾人/老年人。

作为最具失语症的一群人,当他们的苦难,成为一种景观,被正常人/年轻人/中产娱乐化、浪漫化定义为“快乐”。

这何尝不是一种话语权暴力?

即使身边没接触过真正的病人,但凡看过一眼聚焦东北某精神病院的纪录片[囚]。

都不会有人将他们被反复折磨、周而复始的清醒——疯癫的痛苦,定义为“无知的幸福”。

无论如何,生活在城市的新世代青年人的精神困境,值得关注。

但不应该以更边缘/失语者的苦难,作为治愈药引。

这太冷漠,太残忍,也太暴力。

最后,回到城市青年人的精神内耗。

或许,每一代人有每一代人的精神困境。

当下的精神困境,我们生活于其中,太过了解,又因为一些原因,无法具体和深入谈论。

于是,只能借助于他人的故事来自我投射。

火的是农村的二舅也好、城市的三伯也罢,最终,城市青年人看到的是自己。

但也因为将别人的苦难消解为一种正能量的鸡汤叙事。

这种所谓的“治愈”,又如同挥拳打中棉花一般无力。

因为,它终究不触及我们切实的困境——

甚至,明明是当下外界现实的困境,却转而被简单化为一种个体的、情绪的、心理的精神困境。

即使是李睿珺的[隐入尘烟],走入影院,获得了两个小时的共情与感动体验。

可是,走出影院,那之后呢?

像有铁一样时时隐忍?

像二舅一般淡然忍受?

这般,精神困境与现实难关就都被治愈好了?

要是这样,那也行吧。

毕竟我们一向擅长于自我规训,自我和解,自己看个《二舅》文学,就把自己准备好了。

继续驴子拉磨,努力奉献去。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |