谈到AED

你能想到什么?

让我们先听一个故事

43岁的刘三平在家里刚刚结束一场视频会议,准备下楼做核酸,却突然倒在了电梯里:没有呼吸,没有心跳,失去意识......

好在十几米外的大堂,就是小区两个多月前刚刚装好的AED。在5次电除颤之后,刘三平的喉管开始有了动静。

康复后回忆起那天的场景,他仍然有些后怕。

“我才40多岁,还没做好面对死亡的心理准备”

“孩子才12岁,我还有好多事情没有完成......”

许多人可能不知道

发生在医院外的心脏骤停

致死率远高于车祸和自杀

如果能把握倒地后的黄金4分钟

或许就可以挽救一条生命

危急关头

掌握急救知识只是第一步

从知道到会用、从会用到敢用之间

还要用勇气搭建一道跨越的桥梁

拿起AED时,说不紧张是假的

同一栋楼,同一台AED,今年1月和3月,深圳公益救援队秘书处的队员,连续救回2个在楼上公司上班时倒下的人——这几乎挽救了两个家庭。

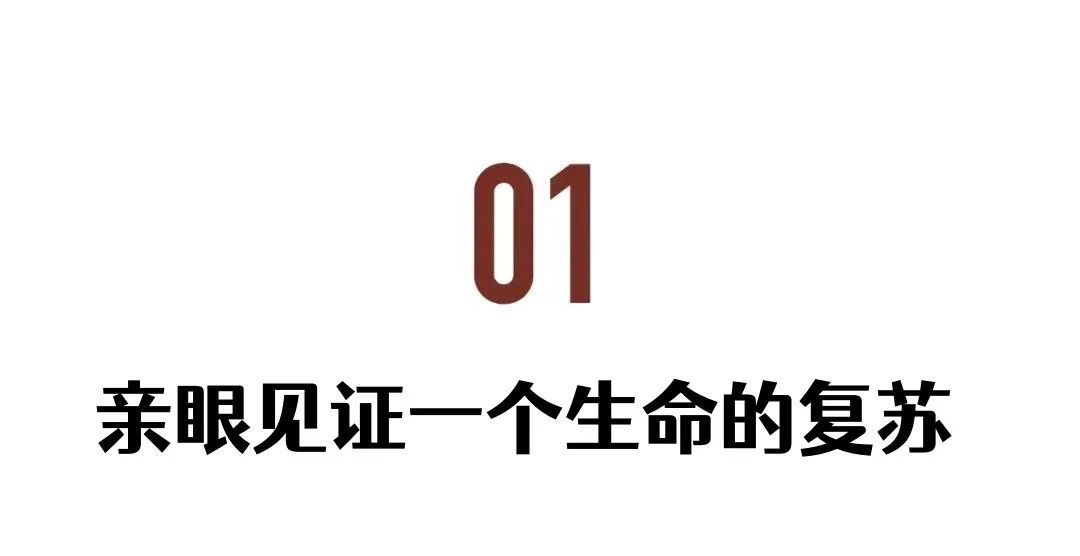

“120医生赶来的时候,他已经可以回答自己的姓名和年龄。”在AED的帮助下,徐靖亲眼见证了一个生命的复苏。

从荣誉墙上找出两人送来的锦旗时,她告诉我们,“他们来送锦旗的时候都是和妻子一起来的,嘴里不停地说着感谢。”

加入救援队后,徐靖和张宇辉自己都记不清听过多少人的多少句谢谢。

但这一次,看着曾经倒在地上、处于濒死状态的两个人活生生地出现在眼前,他们觉得这声谢谢的分量很重。

“重新体会到了这个职业的价值。”

徐靖和张宇辉此前极少遇到患者心脏骤停,中暑、低血糖等是更普遍的晕倒原因。

49岁的谭先生晕倒时四周并无他人,直到有人路过走廊才发现躺在地上的他。

距离他倒地已经过去一段时间,正是这台及时赶到的AED,救了谭先生一命。

从事急救培训多年,张宇辉对AED的操作方法早已烂熟于心。可真人真机实际操作和用训练机作用于人体模型还是有一定区别。

“说不紧张是假的。”

平时进行急救培训,他总对学员反复强调:AED分析心率和准备实施电击时,要请大家离开,确保没有人接触患者。

直到今年3月,张宇辉亲眼看到AED放电时,身材魁梧的患者被当场弹起的场景,才直观体会到自己一直以来重复的这条注意事项有多重要。

一方面是为了避免施救者受伤,另一方面是为了保证电击时的能量不被分散。

AED准备实施电击时,要请大家离开

当一个人的心脏停止跳动,每过1分钟,抢救成功的概率就会下降10%;超过10分钟,概率几乎为0。

在复杂的城市路况下,不是每个倒下的患者都能等到及时赶来的救护车,院前急救的重要性不言而喻。

因为很多时候,第一个发现患者倒地的目击者只是普通人。“急救意识很重要,我们希望每个人都学会急救。”

直到3天后得知电工大哥从ICU转出的消息,参与救助的郭霁峰悬着的心终于放下。

“除了家人之外,这是我第一次这么关心一个陌生人的生死。”

直到AED开始电击,他都不确定自己能不能帮助眼前这位倒下的患者活过来。

5月24日下午,中山大学深圳校区临床医学专业的2019级本科生郭霁峰和几名勤工助学的本专业师兄师姐一起待在学院办公室。此时一名工人急匆匆地进来求助,说一名工友触电后晕倒了。

“我们赶过去的时候,倒地的工人已经没有呼吸和心跳、眼睛翻白、手脚无意识抽搐,嘴角还有一些分泌物。”

留下的2名同学迅速为他进行胸外按压和人工呼吸,郭霁峰和另一名同学跑去抱来AED。

中大深圳校区,随处可见AED 图源:中山大学

“当时也不太确定AED的具体位置,只是知道那附近肯定有。因为AED盒子外的标志很显眼,平时经过总会看几眼。”

2022年初,由深圳市急救中心捐赠的13台AED散布在学校的运动场、教学楼、生活区等地。加上此前已经拥有的5台AED,基本覆盖了人流密集的场所。

入学后加入校红十字会的郭霁峰,大一就考取了红十字救护员证。“虽然参加过急救培训,操作的时候还是非常紧张,可以说是凭借肌肉记忆。”好在AED开启后,每个步骤都有语音提示。按照机器指引,他顺利完成了2次除颤。

同学们使用AED进行急救处理 图源:中山大学

作为还没到医院实习的医学生,真的能顺利把濒死的患者救回来吗?时间给了他答案。

在AED电击除颤和胸外按压的配合下,一度失去生命体征的工人,逐渐恢复心跳和呼吸。

6分钟后,医护人员乘坐救护车到达现场,4名同学用行动为电工大哥争取到宝贵的存活机会。

“这一次参与救助的经历,让我体会到医学专业除了背书和学习,平时学到的知识真的可以帮助别人。”

在正式成为一名医生前,郭霁峰提前感受了这个救死扶伤的职业带来的使命感,曾经感觉多到怀疑人生的教材,顿时有了存在的意义。

在这场凭借AED与死神赛跑的比赛中,获胜者并不都是专业医务人员——也有我们身边的普通人。

3月18日,所有深圳人还处在7天慢生活中。43岁的刘三平在家里刚刚结束一场视频会议,准备下楼做核酸。突然,他毫无征兆地倒在了电梯间。

见状,几个本来准备坐电梯的业主纷纷跑了出来。

虽然不敢动手救人,但有人第一时间把求助信息发到业主群里。几名穿着防护服、正在小区核酸采样现场维持秩序的业主志愿者,赶到电梯里为他进行急救处理。

参与急救的业主们 图源:景鹏大厦

刘三平是幸运的。

距离电梯口十几米的地方,是77天前刚刚装好的AED。

作为一个20多年的老小区,必须要有防患于未然的意识,所以业委会很早就有安装AED的想法。但普通小区主动申请安装AED,并不常见。

“我们一开始都不知道找谁申请、在哪儿申请。后来在社区指导下与急救中心沟通了好几次,最终确定了现在的方案。”

这个现在看来堪称未卜先知的决定,对小区也是幸运的。

“我们不希望用到AED,但是有需要的时候,一定要有它。”参与急救的师林说。

小区有很多老年业主

与此同时,一些有意向的业主报名参加了急救培训。就这样,3月18日那天,刚装好的AED和刚培训完的志愿者一同上岗了。

普通人穿上防护服,光是呼吸和说话都费劲,更别提进行胸外按压。参与急救的顾清回忆,当时自己闷在里面都有些喘不上气。

而比防护服更令人窒息的,是难以言喻的紧张。

“我会不会下手太重把他压骨折?”“万一下手没轻没重,弄伤了怎么办?”种种顾虑盘旋在心头。

救人的业主回忆当时的情景

与第一次参与急救的师林、顾清、毛群辉相比,曾在北大医院急诊科工作近2年的杜艳丽更有经验。

在她的带领下,几位志愿者轮流进行心肺复苏,使用AED陆续进行了5次电击除颤。

呼吸,这个我们每天要进行两万多次、频繁得让人忽略的动作,在此刻牵动着所有人的心跳。

当AED提示无需再除颤,大家等来希望的曙光。随着时间推移,他的脸色由青紫逐渐变白,喉管开始有了动静。

随后到来的救护车将刘三平送到了北大医院,目前他已经恢复健康。

这是深圳第一起发生在小区里的AED成功救治案例,也是一群普通人凭借勇气,拯救另一个普通人的故事。

据国家心血管病中心发布的报告显示,我国每天约有1500人死于心脏骤停,其中90%以上发生在医院外——它可能随机出现在办公室、小区、运动场......

当一个人的心脏突然停止跳动,及时进行心肺复苏和AED除颤,几乎是挽救这条宝贵生命的唯一办法。

01

关键时刻怎么能找到这些AED救命

早在2017年,深圳就启动了“公众电除颤计划”,截至2021年12月31日全市共有14158台AED,覆盖率位居全国第一。今年,深圳还将在住宅小区、学校、新增的地铁站等地点增设3000台AED。

为方便市民找到AED,深圳市急救中心2018年联合腾讯发布了覆盖全城、一键可查的深圳“AED地图”。打开“腾讯地图”或者微信小程序,在搜索栏中输入“AED导航”就会显示离你最近的几台AED,根据导航提示即可前往取出。

微信小程序输入“AED导航”

地图上立即会显示离你最近的AED

02

找到AED后,怎么用?

它怎么说,你怎么做!

找到AED后

按照提示音

简单几步你也可以当救人“英雄”

深圳AED至今已配五期

不同机型操作方法稍有区别

深圳一、二、三期安装的是D1型AED

四期、五期是C2型AED

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |