作者:徐茂斌

(四)

俗话说,旧的不去新的不来。这话在我们家应该是倒着来说。因为新的不来,旧的就不去,全家人的衣服只会有一种趋向——越穿越旧越穿越破。母亲积攒下的一毛口袋零零碎碎的小布子,经过反复筛选,都陆续地变成了我们姊妹弟兄衣服上越来越多的疤痕。

前面已经说过,父亲善于想事情。像给大姐借棉衣、进城赶集卖布票那样,现在父亲又展开了新的想象。

一天早上,父亲在前梁上拾粪,突然发现羊圈前面的土坡子上扔着一个死羊羔。他用粪叉子拨拉过来拨拉过去,看到那可怜的小羊嘴里还冒着小气泡,于是断定这个小家伙是刚刚死去的。他觉得今天运气还真是不错,这样可遇不可求的东西竟然让自己给撞上了。他赶紧将小羊放到粪筐提回了家中。一进大门就把母亲喊到院子里,激动得像报告九大胜利召开的消息,报告了他今天一大早的这个胜利果实。这个激动说到底是很矛盾的:羊可怜,人更可怜,可怜的人终于可以享受可怜的羊了。

其实,死羊的事是经常发生的,每年春天尤甚。冬天是羊群集中繁殖的季节,小羊羔生下后,大队派专人来照管,定时饮水,定时喂料,确保这些小生命安全过冬。而到了第二年春天,羊羔的日子也就不太好过了,它们需要追随其父母一起到山坡上去觅食,这对于它们弱小的生存能力来说肯定是一次最严峻的考验。“适者生存、不适者淘汰”。达尔文把话给说死了,羊羔们适还是不适?马上就用它们的生命做了分野做了注释。大部分羊羔还是幸运的,顺顺利利地活了下来,至少可待到秋后长大了身体再挨屠刀,而一小部分体弱者因跑不行路、咽不下草,日渐干瘦,最后只能悻悻然,离开了它们挚爱的父母和与它们朝夕相处的同类。

因此,每到春天,山民们就把目光紧紧地盯在了羊圈前面的那个土坡子上。只要有小羊羔四蹄朝天滚落在那儿,便迫不及待地提回家中改善生活去了。

这种叫做“春乏羊”的羔羊肉,其实是不应该吃的,既不卫生,又没有什么羊肉应有的品质。可是对于一年都闻不到几次肉腥味的山民们来说,能得到这样的小羊羔无异于得到了“山珍海味”,能吃上这样一顿炖羊肉,绝不亚于享受了一顿“满汉全席”。

吃“满汉全席”固然让人兴奋,但更让父亲兴奋的是,那张刚刚剥下来的现在还冒着一丝丝热气的约莫一尺见方的羔羊皮。

就是那张羔羊皮触发了他的灵感。他想:像这样的羔羊皮,如果就此扔掉,那实在是对资源的一个极大浪费。倘若能够一张张地拼接起来,毛迎里皮朝外,缝成衣服……既暖和又耐穿、不买棉花不买布就能把新衣穿在身上,何其好啊!对了,他细想了一下,把众多的优点马上就概括成了“经济实惠!”他觉得这个词实在是用得太好了。他想他现在虽然沦为了一个农民,但却和普通农民的内心世界有着本质的区别,哪个农民能有他这种发明家的头脑呢?哪个农民又能像他这样把事情表达得干净利索而恰如其分呢?他很兴奋,他的确应该兴奋,他像哥伦布发现了新大陆那样——既为自己的这项重大发现而兴奋,也为自己拥有重大发现的智商而兴奋。

父亲将他“经济实惠”的思路告诉给了母亲。

母亲正为孩子们下一步的衣服而发愁,一听父亲有如此这般的美妙想法,觉得确实够经济实惠的:一分钱不花就能让孩子们穿上崭新而暖和的衣服,天底下还有比这更经济更实惠的事情吗?显然没有了。于是,一个人的激动马上就转化成了两个人的激动。什么叫夫唱妇随呢?这就叫!

接下来,该做准备了。父母亲说他们没有闲工夫到前梁上去盯那个土坡子,于是把任务交给了孩子们。我们像士兵接到了将军的命令,轮流把守阵地,不敢有任何怠慢。

那年春天干旱,地里的青草老长不起来,山里的羊羔饿死了很多,因此我们在那个土坡子上经常会有所收获。有时候,死羔羊被别人抢走了,我们还要追寻到门上等他们享受“满汉全席”以后把皮子再要过来。要这种皮子其实并不困难,因为山里人盯的历来是皮子里边的肉,而不是肉外面的皮子,像吃核桃那样。他们从来不会把这种夭折了的羊羔的皮也当成个东西,要说把它首先当成了东西的,恐怕只有此时的父亲了,因为他向来先知先觉。

一个春天,攒下三十来张小羊皮,父亲满意地说:“够了,够了,先给二、三小子做上两身,这两个小子攀崖上树害得最凶,最费衣服,皮子肯定比布耐磨,让他们穿上随便磨去吧。”母亲对父亲的话显然有点怀疑:“哎呀呀,你那二、三小子,不用说是皮子了,就是穿上铁打的衣裳,恐怕也得磨出窟窿来。”

父母亲说的二、三小子就是指的我和三弟(在男孩序列里我排二、三弟排三)。此前,因为我们太费衣服,经常会遭到父母的捶打。

这一点,我们完全能够理解,那么多的孩子,既缺原材料,又没工夫缝补,所以弄破了衣服就该遭受打骂。对于打骂孩子的好处,父母一生都津津乐道。他们说那么多孩子,不打还行?不打都造反了,该镇压就必须镇压。他们还说孩子们大多不听话,尤其是不听好话,单个还好,混在一起害得更凶,但只要打倒一个,别的孩子就听话了规矩了就都不敢动了,他们把这个做法总结成“砍一斧子震百林”。父母还经常得意地向外人介绍他们管理孩子的经验,其精髓部分不外乎是“公开公平公正”六个字,说穿了就是在拳头面前人人平等,比如谁弄破衣服都会遭到同样的惩罚,绝不会姑息迁就,也不会偏三向四……话倒是说的没错,可我总觉得他们打孩子们的次数确实太多了,几乎每天都有孩子因扯破衣服而挨打而嚎啕的,出手过于频繁难免会降低打人的效率。

当然,我和三弟挨打最多嚎得也最多则是不争的事实,不然姐妹弟兄们为啥要管我俩叫“挨打虎”啊?仔细想来,父母还是极其讲究领导艺术的,他们懂得“保护一大片、打击一小撮”的斗争策略。然而令人发愁的是,这个家庭里的“一小撮”很长时间都由我和三弟担任,直到后来,六弟长大了,能害了,才以他的更加勇敢和无所畏惧把这个“荣誉”接替过去,成为新的众矢之的。

可是父母在打我们的时候好像把一个非常重要的问题给忽略掉了,那就是衣服之间的差异问题。我和三弟扯烂衣服的次数最多,是事实。这固然与我们自己有关,但也不一定完全像父亲说的那样是因为我们害得最凶。你看看,我们身上的衣服都是从哪里来的:大姐穿过大哥穿,大哥穿过二姐再穿,二姐穿过轮我穿,下来才轮三弟穿,衣服到了我和三弟名下,千补万衲,已经不成体统,不往烂扯才怪呢!

在这样的背景下,这年春天,我和三弟往回捡死羊羔的积极性自然就特别高,因为我们实在是挨不行父亲那像钢铁一般的拳头,也实在是挡不过来母亲那像飞镖一样从头顶上飞过来的笤帚、火柱、木棍,甚至菜刀。我们深信父亲的判断,皮子很耐,穿上是不会破的。我们完全有理由相信,告别那种枪林弹雨的日子已经为时不会太远了。

三弟考上山西电校后的照片

憧憬着美好未来,我和三弟在那个土坡子上喊了一声“一、二”,便不由自主地唱起了“解放区的天是蓝蓝的天,解放区的人民好喜欢……”

为了给我和三弟做皮衣,父亲着实下了不少辛苦。

那毕竟是一门技术,不是谁想缝就能缝成的,要不然山里的人们为啥还要花上大价钱去请皮匠呢?父亲打问了一下价格,若是请皮匠来做,每张羊皮不论大小需交加工费一块钱。父亲心想,用了皮匠,三十张羔羊皮得花三十块钱,那闹成个甚了,那样岂不是豆腐叠下了肉价钱?再说啦,咱要是有钱,拣死羊羔子干么,买几张成年羊皮不就行了?现在皮子一分钱都没花,加工皮子倒得去花钱,那岂不是太冤枉了太没道理了吗?想到此处,父亲攥紧了拳头,当然这次攥紧拳头不是照着我和三弟来的,而是重重地捣在了木炕沿上,他发誓一般地对母亲说:“算了,算了,自己学吧,自己学会以后用着哩,眼界要放远一点!今年咱试验一下,倘若试验成功了,明年就大面积推广,让孩子们每人穿一身不要票证不花钱的皮衣,统一服装,整齐划一,有多美气!”说完这话父亲的脸上露出了久违的笑容。

我和三弟每天都要到这里等待死羊羔子的出现

父亲这段时间老往对面圪塄上的虎大爷爷家跑。虎大爷爷是大山里有名的皮匠,一年四季业务堆得满满的,做都做不过来。父亲去了二话不说挽起衣服就帮助干活,开始干些粗笨的后来干些细微的。干了十来天,父亲觉得整个流程和技术都掌握了,回到家中就张罗开了皮匠的那种营生。

第一道工序需要把生羊皮加工成熟羊皮,总共用了十来天的时间。这道工序非常重要,因为生羊皮太僵太硬揪扯不到一块,无法缝,也无法穿,只有把羊皮做熟了,才会变得既柔软而又富有韧性。父亲按照从虎大爷爷那里偷来的技术,熬了一大锅小米粥,然后涂在羊皮上再折叠起来一层一层放在大瓮里让其发酵,而且每过两天还要翻腾一遍,把整个窑洞弄得臭烘烘的,和虎大爷爷的屋子没有两样,父亲俨然已经像虎大爷爷那样当上了皮匠。

皮子变熟后,紧接着,就进入了钩皮子的程序。目的是去掉皮子上的那层角质层和所有不干净的东西,使之变得更加柔软细腻而又白净漂亮。父亲没有像虎大爷爷那种专门钩皮子的木架和钩刀。他想道理是一样的,让孩子们用手从四面八方把皮子揪展,他拿上菜刀在上面从外到里一刀一刀地刮铲。虽然费些劲,但和虎大爷爷钩出来的皮子还是十分相似。

皮子钩好以后,剩下弥补、裁剪、缝制等后续营生就看母亲的手彩了。

母亲做这些营生当然不在话下。

请不要误会,我们穿得烂,与母亲做针线活儿的水平确实没有太多的相关性。

母亲的有本事在那座大山里是人所共知的。这个有本事,可不只是会生孩子,当然还包括会看病、会接生、会做饭、会务农、会喂猪、会养鸡、会说话、会和人交往、当然还包括心灵手巧会做各种各样的针线活儿。

我们穿不上体面的衣服,不等于母亲做不了体面的衣服。相反,村上最体面的衣服全都出自母亲一人之手。母亲经常调侃自己:“这叫卖盐的喝淡汤,卖鞋的赤脚跑。”

话说到这里,有一件往事必须回顾。早在一九五八年,农业社就买回了一台“跃进牌”的灰头缝纫机来。社里曾派了好几个妇女到外面学习缝纫技术,可是学来学去谁也使唤不成,都白学了。那崭新的机子最后只能无奈地躺在了放农具的破库房里。那年,振兵大爷爷当支书,他的宝贝女儿考上了五寨师范。一天,他抱着一丈六尺蓝洋布,来求母亲给他女儿做一身上学穿的衣服。母亲说:“娃大了,又是进城念书,不敢造次,手工缝是能缝,可总比不上缝纫机做出来的好,你还是去找个裁缝吧。”振兵大爷爷说:“找过了,外村的裁缝不接收,本村那几个谁也没学成。我盘算全村就数你会做针线,就请你帮个忙用手工缝吧。”母亲说:“机器是用的,又不是放的,怎么扔到库房就不管了?”一句话提醒了振兵大爷爷,他说:“真的,那正经是你的个营生,只是这身衣服赶不上了,腾开时间你给咱出去学吧。”母亲说:“大话我倒不敢吹,学几天我一准能用成。这样吧,你把机器搬过来,让我先看看是个啥模样。”于是振兵大爷爷怕母亲不给他缝衣服,就很快派人把缝纫机搬到了我们家的西窑里。父母亲都有文化,他们两个看着说明书很快就把机子装起来了。然后父亲在一旁念叨说明,母亲在机子上照着说明来一步一步地操作。线能串上了,轮子能转了,针节能调匀了……鼓捣了半夜,母亲就坐在那里噔噔噔地缝开了衣服。她先在烂布子上练,又试着给大姐缝了一件旧上衣,觉得很像回事情了,才动手给振兵大爷爷家缝那身进城穿的衣服。机器就是机器,机器比手工要快得多,到第二天中午一身漂亮的学生装就送到了振兵大爷爷家。振兵大爷爷怎么也没有想到母亲能灵到这个地步:从未经师甚至连个缝纫机也没有摸过怎么说缝就缝成了,怎么一缝就能把衣服缝成这般的漂亮?那次振兵大爷爷的宣传对母亲的出名起了决定性的作用,他对满村子的人说:“人和人差得多哩,笨人是学了也不会,灵人是不学就会了。”从此,母亲半黑夜就学会了裁缝的故事就在那座大山里传开了。从此,母亲在那座大山里便当上了响响亮亮的裁缝师。

村里那台缝纫机

因为缝纫机是集体的,母亲给村子里的人们缝衣服,不赚现款,只按村上的规定从对方名下往过划拨一定的工分(缝一身单衣一个工,缝一身棉衣个半工)。这些工分挣得可一点也不比下地劳动来得轻松。但母亲还是很乐意干,乐意就乐意在总能赚取到一些边角废料。而这些边角废料,对别人来说也许一文不值,但对我们家来说那可是些不可或缺的宝贝。因为孩子们衣服上的补丁全得靠这些东西。

正当母亲的缝纫技术日臻成熟、业务干得顺风顺水的时候,“文化大革命”开始了。因为我们家成分不好,贫下中农说“戴花要戴大红花,听话要听党的话,穿衣不能穿上层户子缝下的。”于是就把缝纫机给搬走了。

我们前面说到的那一毛口袋碎布子就是母亲当了几年裁缝慢慢攒下的。现在裁缝不让当了,这一毛口袋碎布子用着用着就少了,用着用着就没了。也就是在这种情况下,父母才决定用羔羊皮来开发“经济实惠”的新衣服。

母亲以她对针线的独特理解,很快就把两身毛迎里皮朝外的皮衣服缝好了。白白的,绒绒的,针节匀匀的,其水平看不出与虎大爷爷有什么差距。母亲让我和三弟过来穿上衣服试试。尽管那时天气还热,但我和三弟穿上就不想脱了。因为不管它是皮子的还是布子的,我们兄弟俩自打来到这个世界上,也十来年了吧(说准确点那年我十二,三弟十岁),还从来没有往身上披挂过一件新衣服呢。这是第一次,并且是崭新的,也难怪!

冬天来了,雪花在大山里飘飘洒洒。我和三弟穿上雪白的皮衣裳走出了家门,走进了白色的世界。白色的世界与白色的我们融为一体,融合得自然得体不留任何痕迹。那才是真正的人与自然的和谐,和谐得谁也分不清谁是谁了。

我们穿着心爱的羊皮衣服亮相了,把心情亮得格外敞亮。

然而,心情并没有敞亮了多久。

真想不到,这种皮衣看起来可以,穿起来就不行了,属于中看不中用的那种。十来八天以后三弟的裤子上就开了一个大壑子,紧接着我的裤子上也裂开了一条长长的缝。母亲对父亲说:“你看,我说不顶事嘛,你不信,现在皮子不是扯烂了,你明天给打上两身铁衣服试试,也不顶。”父亲说:“是哩,这绝不能怨衣服了,这纯粹是人的毛病。”于是又开始重复过去那种“打”和“嚎”的日子了。

我和三弟失望了。这皮衣非但未把我俩解救出来,反而使挨打的次数更多了。过去挨打,我们还可以找一些客观的原因,比如说衣服是旧的,是别人穿过的退茬子货。这下不顶了,这是纯粹的新衣服,而且是皮子的,把嘴堵住了,你还有何话可说?时间一长,我和三弟也认了,觉得这费衣或许真是天生的,挨打就挨打吧,不由人。更糟糕的是,过去我和三弟挨打,还有上面的哥哥姐姐来同情、来拉扯,这下也不顶了。他们连一句可怜的话都没了,白瞪着眼看我和三弟挨打和嚎啕,甚至还经常故意在那里煽风点火。因为全家人都形成那样一个共识:皮子总比布子要耐,能把皮衣扯烂打死了也活该。

父母也失望了。因为他们的试验没有成功,原计划大面积推广,现在就一个冬天,我和三弟已经把两身皮衣穿成了一个烂包。

那两身破烂的皮衣上面,留下了许多纵横交错缝补的痕迹。其中有母亲的手艺,也有我和三弟的手艺。

为了避免过多地挨打,我们曾经有过一个比较好的对付办法。只要皮衣扯开了新的破绽,我们就选择一个合适的时机,最好是待到黑天半夜再回家。这个时候很好,一来父母已经累得顾不上认真查看我们的衣服了,二来我们还可以趁虚而入修补一下自己的过失。当然,即便在这个时候,也不可有丝毫的疏忽大意。我们回到大门口往往得停住脚步,向院子里侦察一番,看到里面真的没啥动静了,再蹑手蹑脚地窜到西面那个空窑洞里。在那个寒冷而阴森的地方,我们小心翼翼地躲到大瓮后面,点燃早已准备好的小油灯,打开事先准备好的针线包,开始讨论并付诸实践那衣服的修补工作。感觉缝得差不多了,能够以假乱真了,经我们两人反复确认不会有什么差错以后,再伺机提心吊胆地回到正面那个住人的家里。

另外多说一句。也正因为小时候的这种经历,才使我们练就了过硬的针线本领。大了以后,我的这种业务是荒废了,而三弟没有,他曾在缝纫机上帮母亲做了好多漂亮的衣服。母亲深感奇怪,三弟则笑着说那都是在空窑里边拿上皮裤学的。

那天,是虎大爷爷的出现,才使我们全家人对皮子衣裳的认识发生了根本性的变化。因为他毕竟是皮匠,评论这种衣服具有绝对的权威。

虎大爷爷

虎大爷爷有点语言障碍,不善于口头表达。一天他在对面圪塄上看到父亲又在院子里向我和三弟挥舞拳头,便火了,真的火了,仿佛是忍无可忍的样子。他三步并作两步跑过来,远远就把父亲大喊了一声,搞得父亲有点莫名其妙,只好停下这手头上正在进行着的工作。接着他把自己身上的皮袄三下五除二脱下来,让父亲和他各拽住一头使上吃奶的力气,像拔河一样往两边拽,拽了几个来回均不见皮袄有甚破坏。然后他又揽起三弟的皮袄两手一拉就扯开了一个壑子。只见他眼睁得很大,嘴里发出怪异的声响,把三弟的皮袄狠劲地甩在地上掉转头就走了。

虎大爷爷的这次表演,才让父亲、母亲以及全家人都明白了过来:衣服和衣服差得多哩,同样是皮子,小羊皮就不如大羊皮耐,死羊皮就不如活羊皮耐,尤其是这种饿死了的羔羊皮就更不像一回事情!

然而,我和三弟因为这种死羊羔子皮却吃了不少的皮肉之苦。

(未完待续)

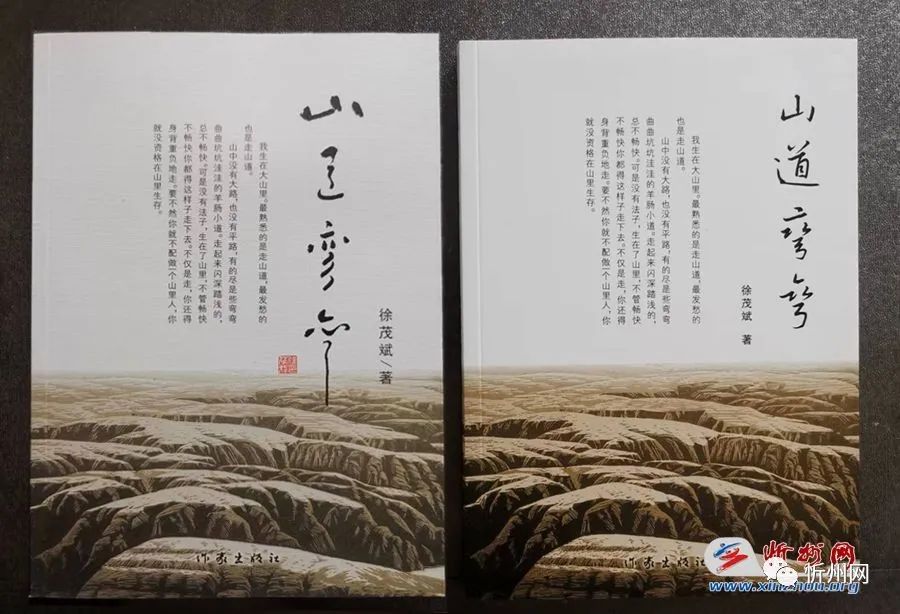

来源:《山道弯弯》(作家出版社)

徐茂斌

中国作家协会会员,山西省书法家协会会员,赵树理文学奖获得者。原忻州市委宣传部常务副部长、忻州市文化局局长。著有《山道弯弯》《徐万族人》《黄河岸边的歌王》(合作)等文学作品。《黄河岸边的歌王》(合作)被收入《中国新世纪写实文学经典》(2000——2014珍藏版)。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |