8月25日,第八届鲁迅文学奖获奖名单公布,江苏作家交出亮眼成绩单:韩东《奇迹》、庞余亮《小先生》、何平《批评的返场》、竺祖慈《小说周边》分别荣获诗歌奖、散文奖、文学理论评论奖、文学翻译奖(译者),创历史最好成绩。此外,南京籍作家葛亮凭《飞发》获中篇小说奖。

韩东是“第三代诗歌”的代表人物,“第三代诗歌”中,强大的抒情主体退场,诗人们开始以一种平民化的姿态,处理社会巨变浪潮中的日常经验。韩东的获奖诗集《奇迹》收录了诗人近年创作的125首诗歌作品,笔涉亲朋故旧、琐屑物事,笔调悲悯、宽厚、开阔。

“面条确有面条的味道/人也有了人的样子/每颗动物的心都因他安驻在温热的身体里。”这是韩东《奇迹》中的同名诗篇。类似的诗篇在《奇迹》中还有很多。面对小狗和供游客骑跨的马匹,韩东写下了《生命常给我一握之感》;想起逝去的双亲,写下《梦中一家人》;在医院探望,他为“人世间”画下苍凉的素描……中国作协党组成员、副主席、书记处书记李敬泽此前在韩东诗歌创作研讨上表示,自上世纪80年代起,中国社会发生了巨大的变化,在这个过程中,韩东成为当代文学的思维、观念、语法的重要的发明家,他创造了一种方式,来整理、复习和表达我们在巨大变革中的复杂经验。

庞余亮散文集《小先生》根据作者真实的乡村教师经历创作完成,记录了乡村儿童充满童真童趣的成长瞬间和自己艰辛却富有意义的教育生涯。该书是作者此前出版的《顽童驯师记》的“番外篇”。《顽童驯师记》记录的是一群顽皮的孩子和作为老师的“我”的故事,而《小先生》则是从“小先生”的角度,将上一部作品中“沧海遗珠”的故事收集起来,两部作品共同构成了庞余亮15年的乡村教师生涯的全像。

1985年,18岁的庞余亮从扬州师范学院毕业后,来到兴化沙沟镇,成为一名乡村教师,一直到33岁时离开。当年的教师生涯和乡村生活,在庞余亮看来,是人生的“第二次成长时代”,而这两本书就是以那一段生活为蓝本创作完成的。毕飞宇称“庞余亮的《小先生》补上了我童年时代所旷下的课”。赵丽宏则称之为“中国版的《爱的教育》”。

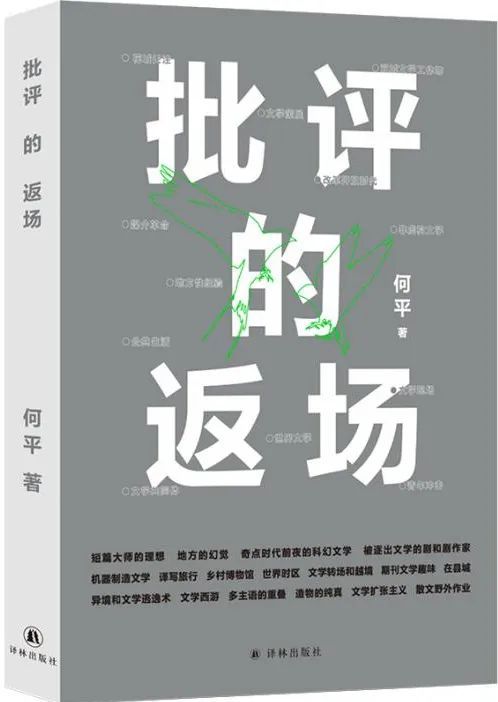

何平的文学评论集《批评的返场》,以田野调查的方式勘探并重绘全景式的中国当代文学地图,发现文学新生力量,关注前沿文学议题,致力于重建学院批评和文学公共生活的对话。在圈内,何平是一位思想活跃、观点犀利的批评家,尤因坚守在新芽萌动的青年写作现场,而成为批评界的一道醒目风景。“返场”,亦即“返回现场”,既指何平40岁之际重回文学批评现场的个体经历,亦暗示当下不少文学批评未能“在场”的遗憾现实。

此前在接受新华日报《文艺周刊》专访时何平表示,做文学批评的关键就是找到“场”在哪里。当下文学批评存在的主要问题,是批评家所抵达的文学现场,片面和局限,以至于无法真正的在场;不在场,怎么做批评?他的一个批评路径,就是笨拙地做当代文学现场的拼图,把那些被遗漏的零片一块块地找补回来,那么基于这块日渐完整的拼图,批评家们才可以在更广阔的文学现场拣择他们的样本,才有可能发掘我们时代的文学的“真问题”和“大问题”。

译林出版社原资深日本文学编辑竺祖慈的译著《小说周边》,为日本剑侠小说大家藤泽周平的随笔集,凭这部译著,江苏译者首次斩获鲁迅文学奖。

藤泽周平究竟是怎样一个人?在那些耐人寻味的作品背后,他过着怎样的生活?他如何观察生活,如何获得创作素材和灵感?《小说周边》收录的六十多篇各色珠玉小文,较为详细地回忆了作者的童年和人生经历,甚至记载了与疾病斗争的经过。一篇篇平淡随笔,将作家私人的生活风景娓娓道来,为人为文的品格,跃然纸上;也透露出小说的创作动机、舞台原型的秘密。

据了解,竺祖慈在很长一段时间里一度放下了书籍编译工作,译林出版社在2018年8月出版的这部《小说周边》是他退休后完成的第一部翻译作品。本次鲁奖翻译奖入围书籍以大部头作品居多,而《小说周边》则是一本“大家小书”。

鲁迅文学奖创立于1997年,每四年评选一次,是中国具有最高荣誉的国家级文学奖之一。本届鲁迅文学奖设置中篇小说奖、短篇小说奖、报告文学奖、诗歌奖、散文杂文奖、文学理论评论奖、文学翻译奖7个类别,各类别获奖作品不超过5篇,本届共有35人获奖。在此前于8月13日举行的第八届鲁迅文学奖各奖项评奖委员会第一次全体会议上,中国作协党组书记、副主席张宏森表示,中国作协计划从本届鲁迅文学奖开始,打造以国家级文学奖颁奖活动为核心的“中国文学盛典”,展现新时代作家昂扬向上、勇攀艺术高峰的志向和努力,展示欣欣向荣的新时代文学的卓越成就,让优秀作家作品以更丰富的形态、更新颖的方式走进大众视野,吸引更多读者,在全社会凝聚磅礴的文学力量。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |