导读

中国城市规划学会学术工作委员会编撰了《治理·规划II》一书,阐述了对治理、空间治理、规划以及它们之间关系的理解,在高质量发展的要求下怎么治理、怎么规划和怎么更好规划的学术思考。中国城市规划(微信号:planning_org)特推出“治理规划”专栏,节选书中精彩篇章与读者分享。

本文字数:5477字

阅读时间:17分钟

作者

汪 芳,中国城市规划学会学术工作委员会委员, 北京大学建筑与景观设计学院教授、( 中德)城镇化与地方性合作小组中方组长

孙培钰,北京大学建筑与景观设计学院硕士研究生

郑心怡,北京大学建筑与景观设计学院硕士研究生

01

共生思想与微更新的相关研究

北京四合院是北京传统文化和民俗的代表性建筑物,承载着祖祖辈辈的记忆。然而,随着城市化的不断发展,四合院已经无法很好地满足当代人们的生活需求, 其人文历史价值也正受到冲击。为了更好地保留老北京的记忆,激发城市活力, 本文拟引入“共生”思想,探讨北京四合院更新策略。

1.1 共生思想及历史溯源

“共生”(Symboisis)源于希腊文,其字面意思为“共同生活”,这一词汇首先应用于生物学领域,强调的是一种互利共生的关系 [1]。随后,在环境学、社会学和经济学等不同学科领域也开始基于“共生”思想的相关研究,城市规划也在探讨城市与自然环境的共生 [2]。社会学中的共生观点指出,人类为了生存需要建立社会关系,以满足不同主体的需求,促使现有资源增加或创造新资源 [3]。建筑学领域“共生”思想的发展可以追溯到 20 世纪 60 年代,从结合生物学的概念开始,到具体建筑项目的落实 [4]。在共生理念的不断演变和发展中,建筑设计由“机器原理时代”发展到“生命时代”[5]。日本著名建筑师发展出了建筑学中的“共生哲学”,强调人和技术、人与自然、历史与未来及不同文化之间的相互关系,其中融合了东方佛学和禅宗的思想,强调了时间、空间和物质的一体性 [6,7]。中国传统思想中,庄子在《齐物论》中强调了自然与人的和谐统一,人应该顺应自然发展规律,并从自然中寻找生存的智慧 [8]。

1.2 共生思想与四合院微更新

中国传统思想对于中国的美学具有深厚的影响,共生的思想旨在体现多元融合、动态平衡的关联性,而美学中的整体性和意向性等特征正是对中国传统共生思想的对应 [9]。在对四合院这一传统民居的更新问题上,也应遵循这种“整体性” 与“意向性”。

首先,从宏观尺度来看,四合院自身体现出一种传统的等级观念, 强调其内部氛围与外部环境的相互融合 [10]。同时,四合院这一传统民居在社会的发展进程中,功能和形式也发生了变化,这一点印证了共生思想中的时间关联性。

其次,从微观尺度来看,四合院中的“大杂院”体现出建筑与建筑、人与人之间的联系,但目前多数“大杂院”成了堆放杂物的空间及拥挤的过道。随着城市化的发展,外来人口与本地居民、外来文化和本地文化的交流变得愈加紧密,四合院更新开始考虑其内部及周围的公共空间的相互关系。

同时,设计师们开始探索新的四合院更新方式,以将“新老建筑”“新旧人群”及“新思想和老文化”更好地结合起来 [11]。新老建筑的共生是指在原有的大杂院基础上完成部分拆建,保留主体结构,拆除多余的加建部分,保持合理的人口密度,最终为人们创造好的生活环境;新旧人群共生是指北京当地的原住民与外来人口之间的共生,为原住民和外来人口提供既相互独立又相互融合的生活空间;新思想和老文化共生是指新居民以一种新的文化与老北京文化产生互动,新人群的加入带动胡同内的活力,老居民的日常行为也影响着新人群的思想。

1.3 四合院微更新的现状研究

从 20 世纪 50 年代开始,北京老城经历了多次“大拆大改”[12],很多历史街区和胡同被成片拆除,破坏了老北京传统记忆的延续。随着社会的发展及人们生活水平的不断提高,学界在对待四合院更新这一问题上,也更加注重四合院历史文脉的梳理及传统记忆的保留,关注居住在四合院中“人”的需求。

微更新有别于传统“大拆大改”的改造方式,提倡对四合院进行局部的修缮和提升。近年来,有建筑师以保护老北京文化为主旨提出微更新策略,将新的“活态文化”赋予旧城 [13],建设城市的人文环境,同时将管理和设计综合起来 [14]。目前的四合院微更新项目呈现出一定的区位分布特征,主要集中在东城区和西城区等北京老城区,在性质上大致分为三类:文化创意类、商业服务类和生活居住类。在这一系列的微更新案例中,参与其中的建筑师越来越受社会和使用者的肯定, 社会关注度的上升激发了建筑师们的活跃度。

02

居民与设计师的微更新现状

研究首先筛选和查阅相关文献及资料,搜集在旧城范围内具有明显特征的四合院更新案例,于 2019 年 4 月至 2020 年 8 月期间对案例地进行现场调研,在胡同更新后对使用人群进行半结构化访谈,总结归纳设计师更新的逻辑和使用者的需求。

2.1 居民自发更新行为

在自发更新的案例中,居民主要是对其自住房进行改造,强调改造方式的简易与功能的实用性,较不注重美观与整体性,由于缺乏建筑知识,施工精度较低, 结构节点的优化不足,选材和组合方式较随意。而这与居民对住房的需求是紧密相关的。通过调研发现,在四合院居住的人可以大致分为本地居民和外来人口。访谈样本中,本地居民的居住包括两种类型:家庭生活(胡同中主要的类型),以及“空巢”老人独自居住。受访人群里大部分为退休女性,且年龄在 55-65 岁之间(表 1)。

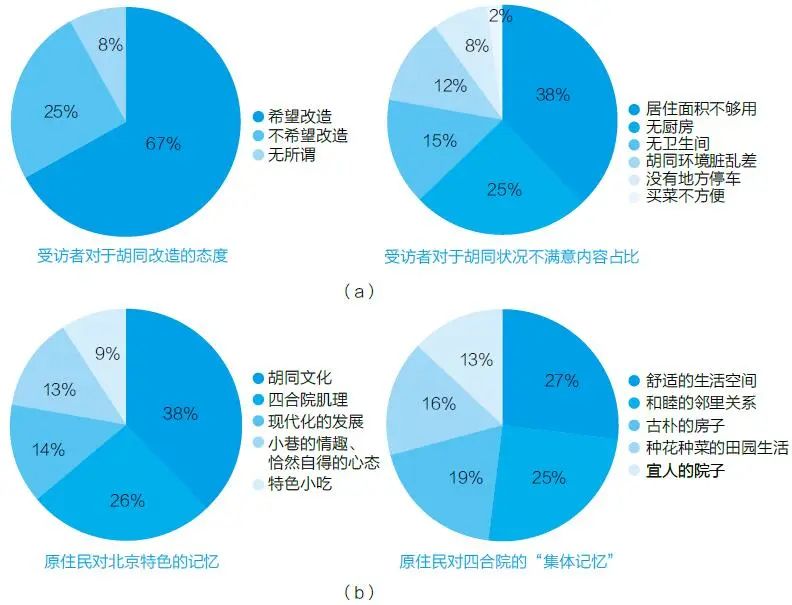

通过对本地居民和外来人口进行访谈和整理,研究发现 67% 的访谈对象对他们所居住的四合院不满意,不满的原因主要为(程度由高到低):居住面积不足、无厨房、无卫生间、胡同环境脏乱差、停车空间缺乏、买菜不方便(图 1 中 a)。当被问及是否需要对用作住宅的四合院进行改造时,几乎所有的被访者都认为不需要怎么改,他们担心过多的改造会影响胡同中浓厚的生活气息,而这种生活气息与胡同的肌理也是承载他们对老北京记忆的关键因素(图 1 中 b)。“如果非要改造就把卫生间和厨房的问题解决下”,这表明四合院居民更注重对四合院功能性的加强。

图 1 (a)原住民对胡同改造的意愿调查;(b)胡同内居民“集体记忆”分析

2.2 设计师微更新项目

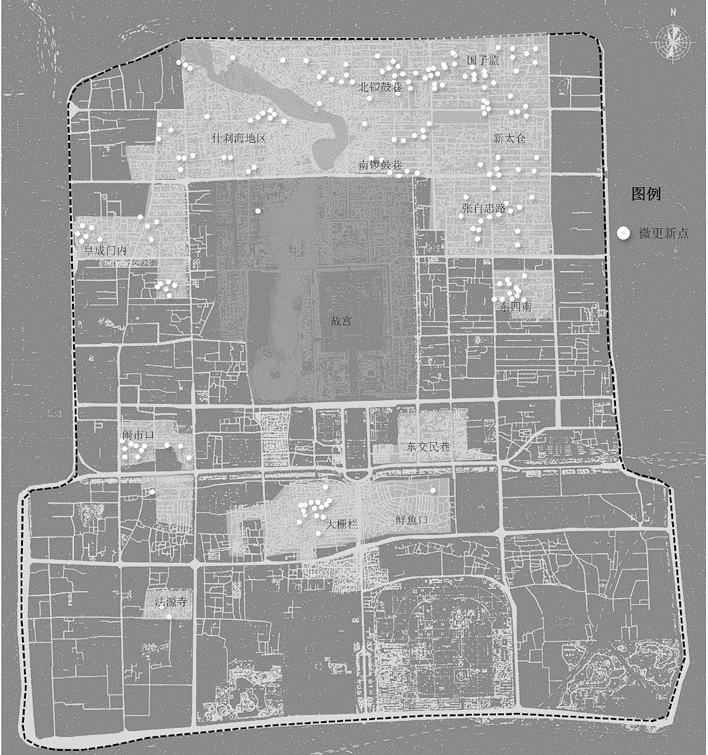

在北京老城的设计师更新案例中,研究通过互联网大数据(遥感影像数据、大众点评数据、胡同街景数据、实地走访),结合微更新更新标准,获得了 317 个微更新点的资料和分布状况(图 2)。其中南、北锣鼓巷和国子监区块有 210 个点,占到了 65%,其次是什刹海和阜成门内有 53 个点,占到了 17%;大栅栏和南闹市口有 55 个点,占到了 18%。根据改造后的四合院功能进行划分,发现所有四合院更新项目可以被大致分为文化创意类、商业服务类和生活居住类三大类。文化创意类包括文化展示、设计创作等功能,在地点分布上集中在街道内部,远离噪声干扰;商业服务类包括民宿酒店、茶会餐饮、商品零售、娱乐休闲、机构办公等功能,出于经营目的,地点选择多临街;生活居住类主要为个人住房的升级改造, 地点偏向街巷深处较为安静的胡同内部。设计师除了考虑案例自身美观,以及与周边环境的连贯性与整体性外,还关注案例地的区位选址及其功能性。

图 2 北京老城历史保护区内微更新点分布

资料来源:作者改绘,底图来自 Google earth

03

四合院微更新项目中的“共生性”

为探讨能满足居民、商户使用需求的四合院改造方式,本研究对四合院更新的典型案例进行分析,尝试结合“共生性”思想,总结出切实可行的更新策略。

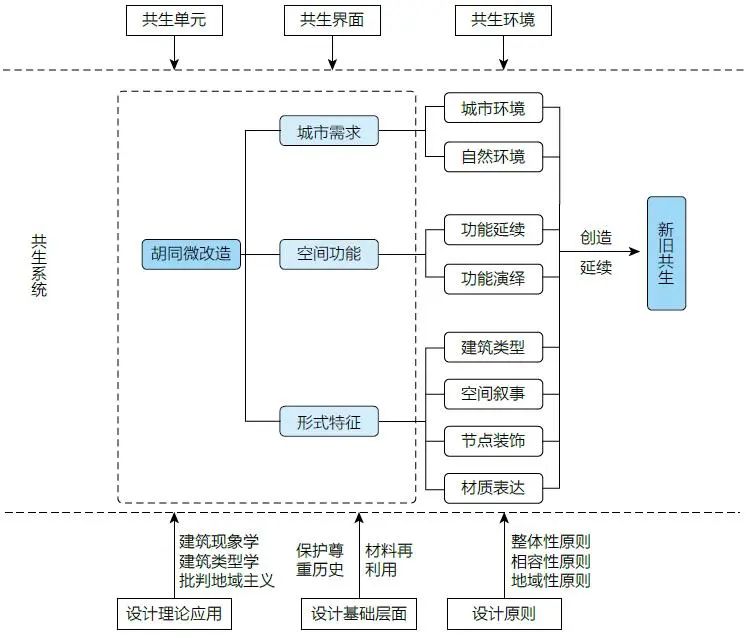

根据设计师的设计理念,总结出设计中考虑的几个原则:整体性、相容性、地域性、功能性以及建筑材料的适用性,并尝试与共生系统进行对应(图 3)。整体性原则旨在协调旧城与新城的矛盾;相容性原则强调四合院的更新应该协调新旧建筑的功能和形式;地域性原则强调对地域性文化的尊重,以及对自然条件的充分保护和利用。为保证四合院更新的整体性原则,需要考虑城市、胡同、四合院与文脉的相互关系。针对不同的更新模式,本文选取具有代表性的更新项目作为研究对象, 分析其中的具体更新内容,并对部分案例进行访谈,来了解更新前后使用者的感受。

图 3 胡同微更新的共生设计策略示意图

资料来源:作者自绘

3.1 功能更新

现有的四合院改造项目主要体现在功能的更新和形式的更新上,而功能更新可大致被分为功能优化和功能置换,功能更新大多适应老建筑的尺度、形式和结构,以满足使用人群的需求为目的。

3.1.1 功能优化

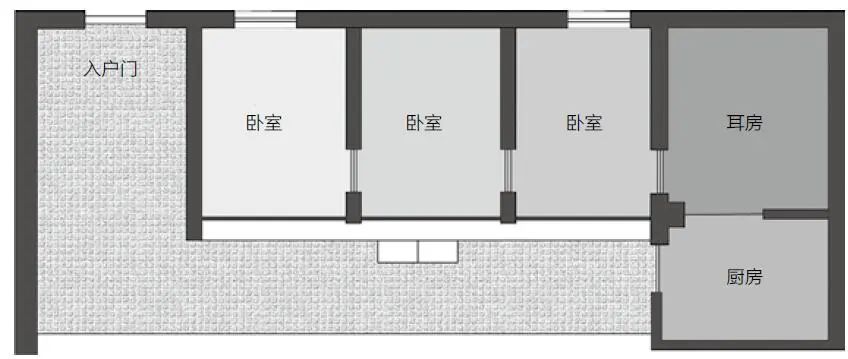

功能优化是在保留和延续原有的功能特征基础上,适当拓展或者延伸现有的功能,庆平胡同 30 号作为功能优化更新的研究案例。该四合院的更新主要为了解决三个问题:首先是加强房子的保温御寒功能;其次是提高老人使用的安全性和便捷程度;最后是保留老人对于房子的熟悉感。为增强房间的御寒保温能力,设计师在室内加强新风系统和保暖设施,通过功能置换提高房间的采光率;为提高老人对房子使用的安全性和便捷度,设计师将卫生间和厨房的位置进行调整,扩大宽度以方便轮椅的使用;为保留老人对房子的熟悉感,设计师保留了四合院框架不变(图 4),并将老人熟悉的物件呈现出来。设计师保持了四合院外部环境和内部结构不变,依托房间的内部格局,借助高科技手段,解决了业主最关心的主要问题。

图 4 房屋功能布局改造前后平面图对比

资料来源:作者自绘

3.1.2 功能置换

功能置换指的是将旧的空间赋予新的功能。在现有的更新案例中,设计师通常是将废弃的四合院改为民宿或其他创意空间,本研究将对西打磨厂共享际这一案例进行分析。西打磨厂一带有许多四合院早期被政府拆除,大多数原住民已经搬走,这些废弃的四合院被改造成了办公、民宿和餐饮等商业场所。西打磨厂共享际的前身是一家染坊,设计师依托其优越的地理位置将其改造为民宿。设计师保留了建筑的外观和院子里的一棵古树,对四合院建筑的内部格局进行更新;为了给游客提供更宽敞的住房空间,且不影响院落的采光,设计师在院落内部加建了“玻璃盒子”;同时,为了满足游客的多种使用需求,设计师专门划分了办公空间和用于交谈的空间。

3.2 形式更新

形式更新可以分为“置入”和“回归”两种形式,形式更新不以某项具体功能的优化为目的。

3.2.1 “置入”

“置入”指的是在不改变四合院内部构造及使用功能的前提下,在其周边加建其他建筑或通过符号对四合院进行装饰,最终使这些装置与传统建筑融为一体, 增加四合院与周边环境的活力。在现有的四合院改造案例中,“胡同泡泡”32 号是置入改造的典型代表(图 5)。设计师将水滴状的不锈钢“泡泡”置入四合院肌理中,这些“泡泡”有的是卫生间,有的是书吧,有的是会客室等,不锈钢的材质与传统的青砖绿瓦结合,新与旧、传统与现代在这一呈现方式中相互碰撞。

图 5 “胡同泡泡”融入胡同肌理

资料来源:作者自绘

西打磨厂街 220 号隈研吾工作室作为“置入”更新的第二个案例。为体现出“虚实结合”与时空延伸的理念,设计师将玻璃与灰砖这两种材料进行衔接利用, 部分墙体用落地玻璃代替,外墙利用铝挤压砖造型的金属构件进行装饰,通过新材质与传统材质的结合呈现出不一样的设计感(图 6)。肌理形态延续了城市的特质,确保了旧城空间的视线引导界面,确定胡同的整体风貌和可识别性没有被破坏, 同时为原来的建筑增设了一份神秘色彩。

图 6 铝悬挂幕墙构件照片

资料来源:作者自摄

3.2.2 “回归”

“回归”的特点就是最大程度保留原来的生活气息,设计师需要对四合院中的生活氛围和背后的文化内涵进行挖掘。雨儿胡同 16、18、20 号曾居住过多位历史名人,目前仍保留着丰富的历史遗迹和完整的历史文脉,并继续发挥着其原有的居住功能。通过访谈了解到居民们对这里有非常浓厚的情感,他们认为大杂院的生活保留了祖祖辈辈的生活气息,但由于缺乏统一的管理,一些居民占用公共区域放置私人用品,影响了其他居民对公共空间的使用。

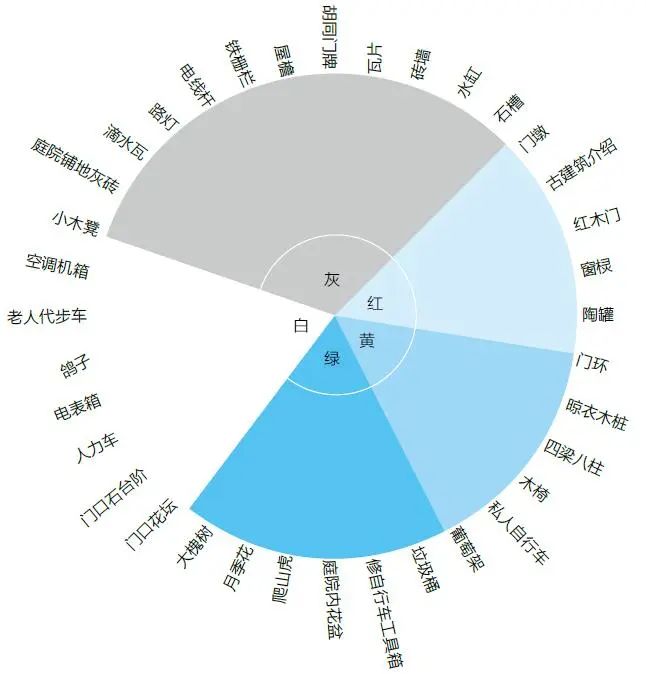

设计师首先对大杂院中的老物件进行整理和归置,例如晾衣杆、花盆、门墩、自行车等;其次,将作为居民记忆点的景观进行保留,包括老树、花坛等,并尝试构建这些景观与叙事空间的关联;然后,区别公共空间与半私家庭院,通过铺装材料以及暧昧空间的营造将两者进行衔接。设计师几乎没有改变大杂院的整体空间结构,尽可能保留了原有生活场景,增设保护老树的花池,使用老物件对整体空间进行装饰,从而保存当地居民对过去的记忆。本研究通过调研分析,发现这些被保存的老物件呈现出一定的颜色规律(图 7),而这也作为设计对大杂院空间更新的主要色调。

图 7 雨儿胡同更新中老物件色谱图

资料来源:作者自绘

04

结论与讨论

通过分析共生思想,本研究尝试从建筑更新角度进行解读,从而为四合院的更新提供新视角与理论支撑。研究中发现:

1)胡同更新的优秀案例成为居民效仿和改造的驱动力之一,让更多的原住民看到生活的希望,邻居间不会因地方狭促、不够用而产生分歧。留住原住民也是留住“活的文化”,原住民在胡同中的生活场景是北京老城活力和北京文化中非常重要的一面。

2)采访对象中的原住民有 90% 以上表明自己是发自内心地喜欢和热爱胡同。这种情感需要得到保护,他们希望邻里之间能和睦,并长久地相处。微更新设计需要将为原住民营造安定和谐的氛围作为其中一个目的,使原住民之间和外地人之间共生共存,外地人也能融为市民,从而使多主体共同成为延续胡同活力的血脉。

3)任何历史时期的文化消失都是丢弃了旧文化,铲平了旧地方。那些值得记忆的老房子、老物件等见证了几百年来历史的沉积,居民们对这些老房子、老物件有着特殊而强烈的感情,所以在更新过程中,新旧元素恰到好处的运用将体现出具有温度的人情化更新。

参考文献(向下滑动查看)

[1] Margulis,L., Bermudes,D. Symbiosis as a mechanism of evolution:Status of cell symbiosis theory[J]. Symbiosis(Philadelphia,Pa.),1985,1:101-124.

[2] 仇保兴 .“共生”理念与生态城市 [M]. 城市发展研究,2013,20(8):1-6.

[3] 胡守钧 . 社会共生论 [M]. 上海:复旦大学出版社,2012.

[4] 郭屹民 . 纪念黑川纪章从城市的“共生”到社会的“和谐”[J]. 时代建筑,2007(6):4-5.

[5] 任艳,江滨 . 黑川纪章:基于共生理想的建筑大师 [J]. 中国勘察设计,2018(09):82-89.

[6] 蒙培元 . 人与自然:中国哲学生态观 [M]. 北京:人民出版社,2004.

[7] 秦朗 . 安藤忠雄作品的禅意——对日本传统数寄屋的现代性继承 [J]. 建筑与文化,2016(01):188-190.

[8] 颜翔林 . 生存与虚无:孔子和庄子的美学思想之比较 [J]. 中国文学研究,2018(03):101-106.

[9] 陈望衡 .“全球美学”与中国美学——中国美学如何与世界接轨 [J]. 学术月刊,2011,43(08):16-21.

[10] 朱竑,钱俊希,封丹 . 空间象征性意义的研究进展与启示 [J]. 地理科学进展,201029(6):643-648.

[11] 尹志雯 . 旧城居住环境的“有机更新”[J]. 设计,2019,32(01):151-155.

[12] Lu,J.H. Beijing’s old and dilapidated housing renewal.[J]. Cities,1997,14(2):59-69.

[13] 茹雷 . 创造与介入,北京官书院胡同 18 号院改造 [J]. 时代建筑,2013(03):62-67.

[14] Liu,Z.,Wang,S.Y.,Wang,F. Isolated or integrated? Planning and management of urban renewal for historic areas in old Beijing city,based on the association network system[J]. Habitat International, 2019,93:102049.

免责声明本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |