由江苏省委网信办、江苏省文化和旅游厅、江苏省文物局指导,新华报业传媒集团主办,紫牛新闻、扬子晚报网承办的“江苏十三宝”系列活动正式拉开帷幕,由广大读者网友投票并结合专家评比,将有十三件宝物代表江苏十三个城市脱颖而出。

历经2100多年的古城泰州,历史悠久,文化遗存丰厚。作为城市“有形历史”的博物馆不仅记录着她的发展足迹,也承载着她的历史文化,连接着城市的过去与未来。兴化市博物馆、泰州市博物馆、泰兴市博物馆联袂推荐了哪些宝物?一起去赏宝。

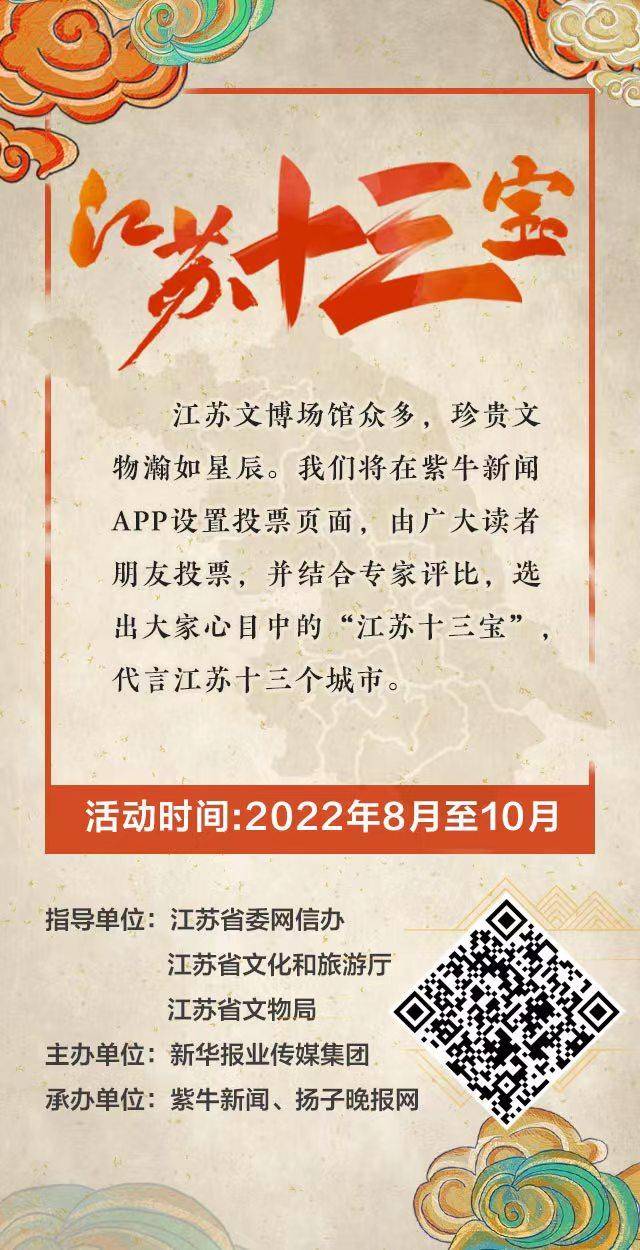

清郑燮行书轴

兴化市博物馆馆藏国家二级文物《行书轴》描绘了王维晚年所居“辋川别业”周围的山水景物,寄托了对友人深深的怀念之情,表达了和老友再次同游的愿望和期待。朋友之谊贯串全文,不仅线索连贯,而且层次分明。文章重在写景,景物描写如诗似画,具有很高的技巧,上半段描写冬日的萧疏清静,下半段描写春天的烂漫多姿,语言质朴简约,文笔淡雅,具有诗的韵律,画的美感,是一篇难得的美文。

郑燮(1693-1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。清代中期著名的书画家、文学家,“扬州八怪”的杰出代表。擅画花卉虫鸟,尤以“兰竹石”见长。有“诗书画”三绝之称,曾任山东范县淮县令历十多载,政绩卓著。晚年去官,卖画扬州,艺术创作主张,“删繁就简,领异标新”,自创“六分半书”为后世推崇。

此幅作品是郑板桥书法的代表作“六分半书”,世人称“板桥体”。“六分半书”是以汉隶为基础,间以真、草及画兰之法于其中,形成多体合一,乱石铺街的艺术特点和审美情趣,字体大小不一,错落参差,疏密得当,用笔轻重缓急,如奔离坠石,鸿飞兽骇,又如鸾舞于蛇惊。节奏分明,富有韵律。个性中显现传统,于传统中张扬个性,契合了板桥一贯主张的“十分学七要抛三”的艺术思想。

唐代银锭

兴化市博物馆馆藏国家一级文物唐代银锭一组共5件,距今已逾千年历史。1991年兴化市海南乡农民樊吕华在挖掘沟渠时偶然发现,因为不识其为何物,遂拿起斧头将其中的一块一劈为二,内部银光闪闪,方知是银锭。最初为6块,目前其余5块保存完好。

唐代银锭从外形上来看一般分成两种:条索状银铤和圆形银饼。这组为收腰状船形银铤,船头和船尾卷曲,因年代久远。外层氧化有银锈和包浆,呈现深褐色的外貌特征。

唐代银锭按重量一般分为50两、40两、20两、10两和5两五种。晚唐时期的1两银子约等于现在的42克左右。这一组5件称重基本都在1700克到1950克之间。按照古今等价交换来换算,晚唐时期的1两银子大致相当于现在4000多块钱的购买力,所以这每一块都相当于现在的十几万块钱的购买力。如此大面值的银锭一般都是官府铸造的税银进贡朝廷,基本每一块表面都会刻有年代、制匠、浇筑目的等铭文,这组银锭中有两块能够在底部看到“田”字型铭文。

古代老百姓在生活中是用不到银锭的,一般都是用制钱,也就是铜钱,涉及到大宗买卖才会动用银子或者银票。在一千多年前的兴化就存在了这样大体量的银锭,足可见唐朝国力雄厚、经济发展辐射力强,里下河地区的繁荣昌盛古来有之。

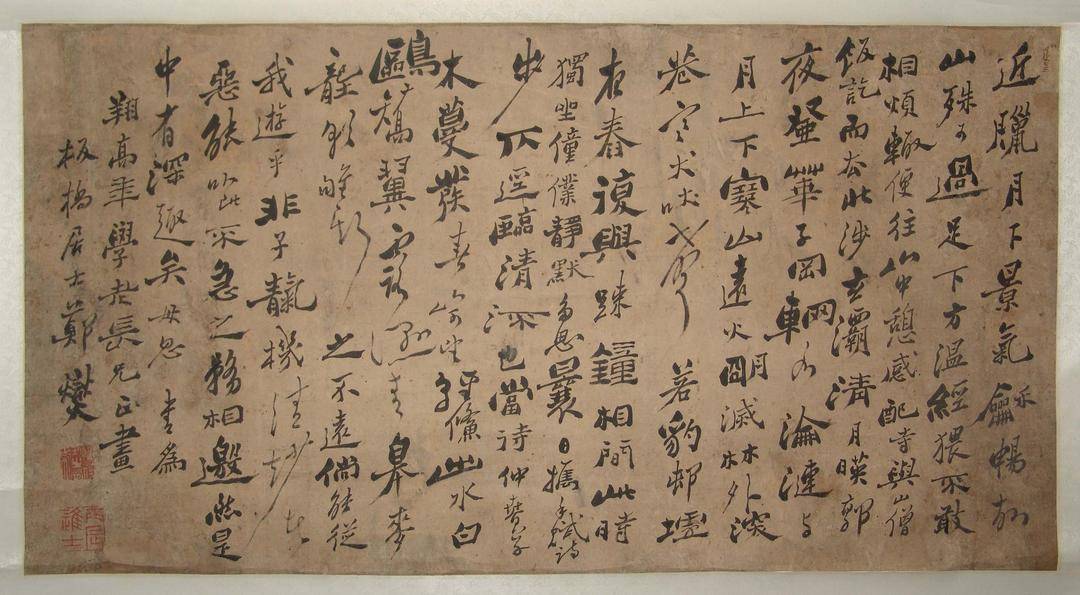

新石器时代雄性麋鹿骨架亚化石

新石器时代雄性麋鹿骨架亚化石,通长约2米,肩宽1米,土红色,鹿角上有刀痕。 1976年12月泰县(今姜堰市)向阳河工地出土。体大如牛,枝角完整,形状美丽,为迄今世界上发现的唯一一具基本完整的新石器时代的雄性麋鹿亚化石骨骼标本。

南朝青釉莲瓣纹盖罐

1994年11月,泰州西郊苏北电机厂的仓库工地上工人们在挖柱础基槽时,发现了一处陶瓷窖藏。挖掘出的这件青瓷盖罐圆口、短颈、弧肩、鼓腹、平底。罐子内外施满绿釉,肩部有六只上下穿孔的桥形系,两两相对的一组,单只相对的一组。罐身上腹部浅刻十三瓣覆莲纹,下腹部刻十五瓣仰莲纹,腹中部刻一周缠枝忍冬纹。整个瓷罐看上去浑园饱满,古朴庄重,再加上晶莹的青釉泛着青绿色的光泽,所以它有着青玉的光华之美。一般来说,六朝时期青釉罐带盖的是十分罕见的,而这只罐不仅有盖,而且盖子的形状十分特殊,盖面的正中有一个正方形的纽,钮的中间有一个圆形的中空,纽的四周刻有八瓣重瓣形的莲纹。

早在商周时期,我国就有了原始青瓷,随着时间的推移,东汉末年青瓷的生产已经十分的成熟,并逐渐成为瓷器家族的佼佼者。南朝青瓷以其独特的造型,精美的釉色闻名于世,种种纹饰又与佛教有着千丝万缕的联系,比如此时常见的莲瓣纹,在佛经和佛教传说中,莲花因其具有洁净高雅的品格,与佛教提倡的超脱尘世的出世思想颇为契合,因此被佛教徒奉为“佛门圣花”。南朝时期由于佛教的影响,陶瓷手工业者将佛教艺术吸收并应用到陶瓷器上。

除了莲瓣纹之外,这件青瓷盖罐的方钮罐盖也如此与众不同,它应该是佛教中早期曼陀罗坛城的简体。从罐子的上方俯看,方形盖钮上刻有的条纹缺口代表坛城的城阙,周围八朵莲瓣纹对称分布,表示出祭坛中的莲花宝座,中空的圆孔是主神的所在,空无一物让他更好地与天神交流。而罐高和最大腹径均为28厘米,如同一个圆轮,象征圆轮具足。这件内外满釉的圆形之物,发出碧绿的晶莹之光,盛开在莲花之上,充满神秘的色彩,是一件信佛之家供奉祭祀的神器。

明空绣孔雀补子八宝花缎常服

1980年10月,泰州市东郊鲍坝发现了一座夫妇合葬浇浆墓,墓主人是明工部右侍郎徐蕃夫妇。当厚重的棺盖被打开后,两具保存完好的古尸和随葬的大量珍贵丝织品重见天日,这件空绣孔雀补子八宝花缎常服就是其中之一,是徐蕃所穿最外面的一层。

明空绣孔雀补子八宝花缎常服,盘领,右衽,宽袖,衣长141厘米,两袖通长242厘米,袖宽48.5厘米。衣服面料为姜黄色八宝四合云纹暗花缎,里料为姜黄色朵花杂宝直径纱,五枚二飞经缎纹地,上织四合如意云主纹饰,前胸和后背各缀一块边长为39厘米的空绣孔雀纹补。织工精细,保存完好,是一件难得的明服珍品。

其最珍贵之处在于前后的方型空绣孔雀纹补子,反映了明代织绣工艺的顶级水平。补子用平纹绢作底,以平针、正戗、反戗、套针、接针、刻鳞等多种针法刺绣出两只上下对飞的孔雀,间饰如意云纹饰,不同部位利用三种不同的绣线呈现出各异的效果,以劈绒线绣深浅不同的云纹,以衣线绣孔雀的翅膀,以铁梗线绣孔雀各部位的轮廓,使孔雀有了凌空飞翔的立体神韵,活灵活现,栩栩如生。

明代服饰是封建社会服饰的典范,在服饰内容、等级标志、工艺选材和实用性方面都达到了相当高的水准。这件孔雀补服是标准的明代三品官服实物,在纹饰、织造工艺、服装式样上均符合明代礼制,与文献相互印证,具有很高的学术研究价值。

元龙泉窑青釉刻花盖罐

2001年5月9日,在泰兴市区江平路电信局商住楼建筑工地,挖掘出一座明洪武葬墓,出土器物有龙泉窑青釉盖罐。龙泉窑青釉盖罐洗尽泥土后显现莹润青釉,阳光照射下熠熠生辉,朴实无华而又美妙无比。龙泉窑青釉盖罐体形一致,均高20厘米,口径7厘米,足径1 0厘米。平口,溜肩,椭圆腹,收胫,圈足。口至腹部刻有缠枝花卉纹,腹与胫之间两道弦纹,线形平整,胫部为变形莲瓣纹一周。罐盖呈塔形,双层口,外口下收,盖面有凸弦纹两道,逐层内收,盖顶平整,有九片莲瓣纹。口、足沿切削规整,留有窑红,胎质致密,胎体厚重。通体施青釉,遍布冰裂纹。造型端庄秀美,釉色纯正,均匀光润,市龙泉窑瓷器的精品。迄今发掘的达官贵人的古墓葬较少,精美的随葬品更是少之又少,龙泉窑瓷器的出土实属罕见。2010年6月被鉴定为国家二级文物,在泰兴市博物馆中展出。

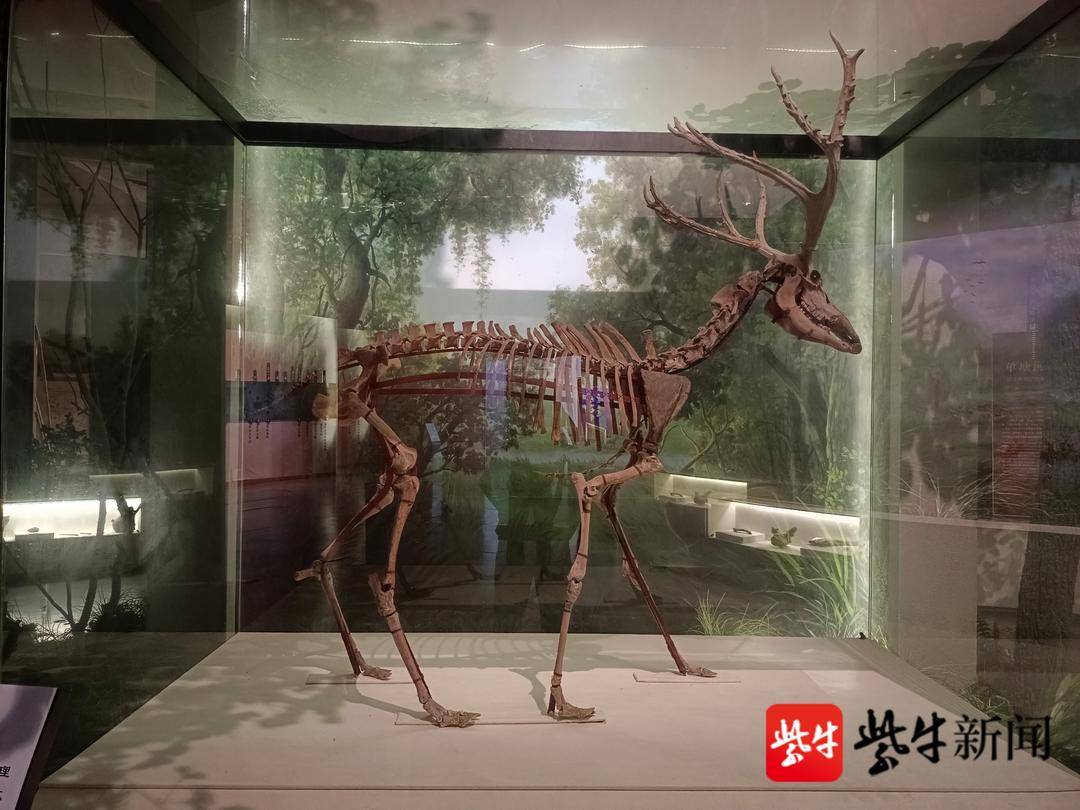

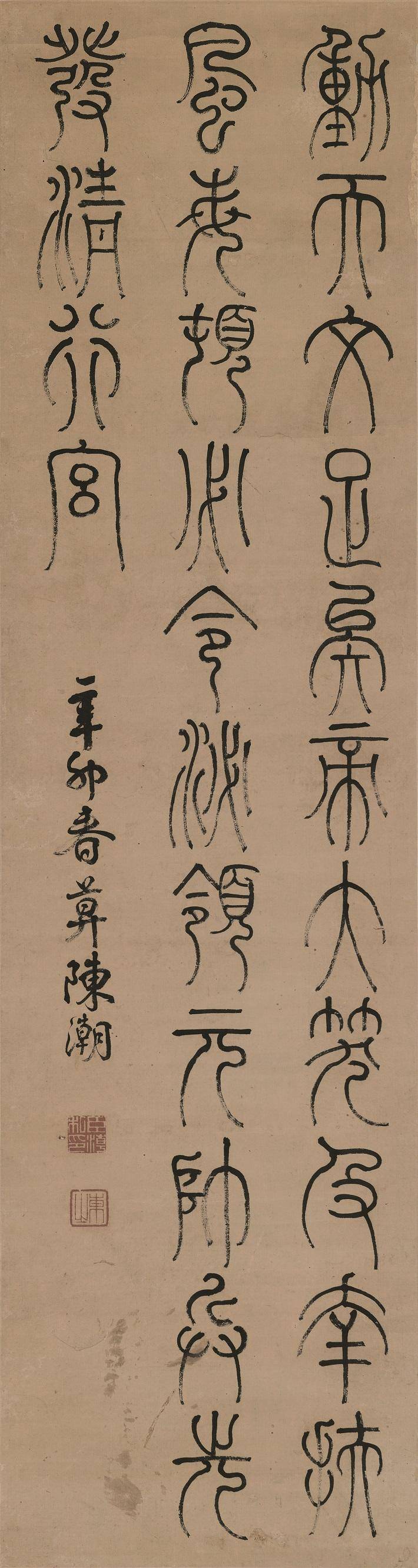

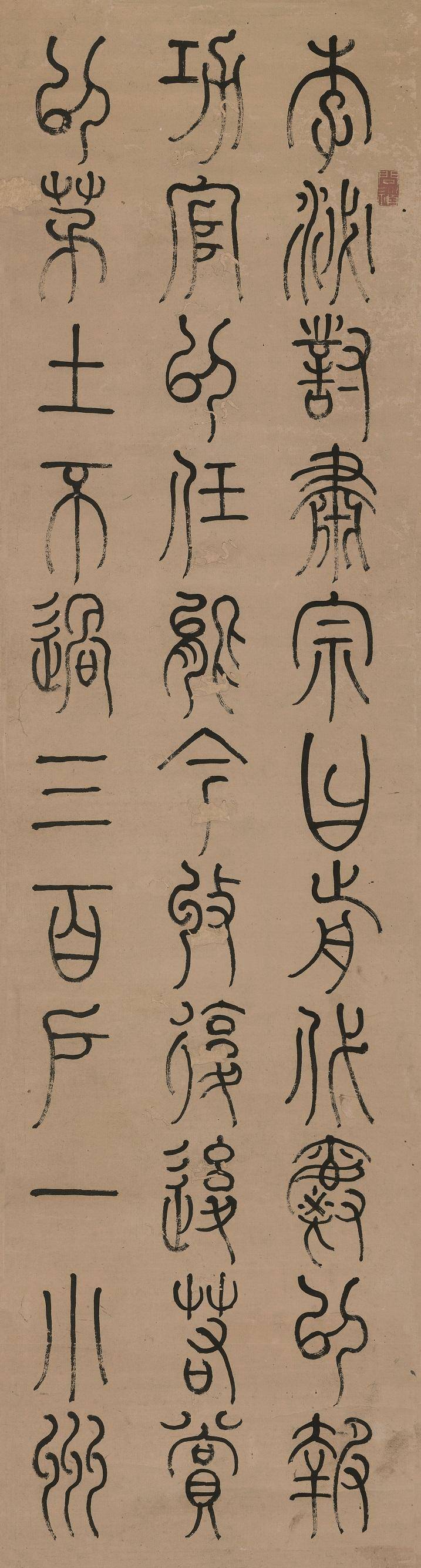

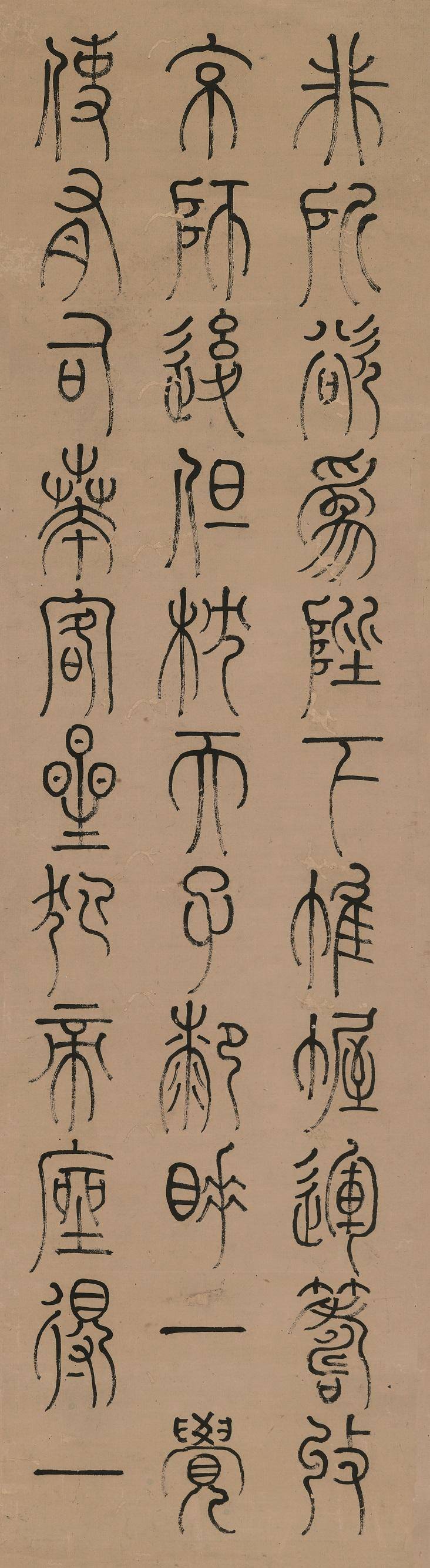

清陈潮篆书四条屏

陈潮(1801-1835)字东之,江苏泰兴霞幕圩(今曲霞镇)人。道光乙未举人。是名满京都的才子。生平肆力经学,税志算学,精六书音韵,工书,尤擅小篆。朱东润先生评其篆书:“东之先生作篆高者,上比上蔡(李斯)下犹不失阳冰(李阳冰)”。又从汉代碑额篆书之中吸取了婉转飘动的意趣,结体舒展流动,间用飞白,形成独特的风貌。近人马宗霍《云岳楼笔谈》早曰:“东之篆书,驰骋有势,而神颇能闲,惜其早卒,不能充其所至,然骅骝作驹,已汗血矣。”

此幅篆书四条屏作品苍秀圆劲,气机流宕,直逼阳冰。侧笔取妍,结构章法富有巧思,极尽变化,笔力开张,姿态活泼。2010年6月被鉴定为国家二级文物,在泰兴市博物馆中展出。

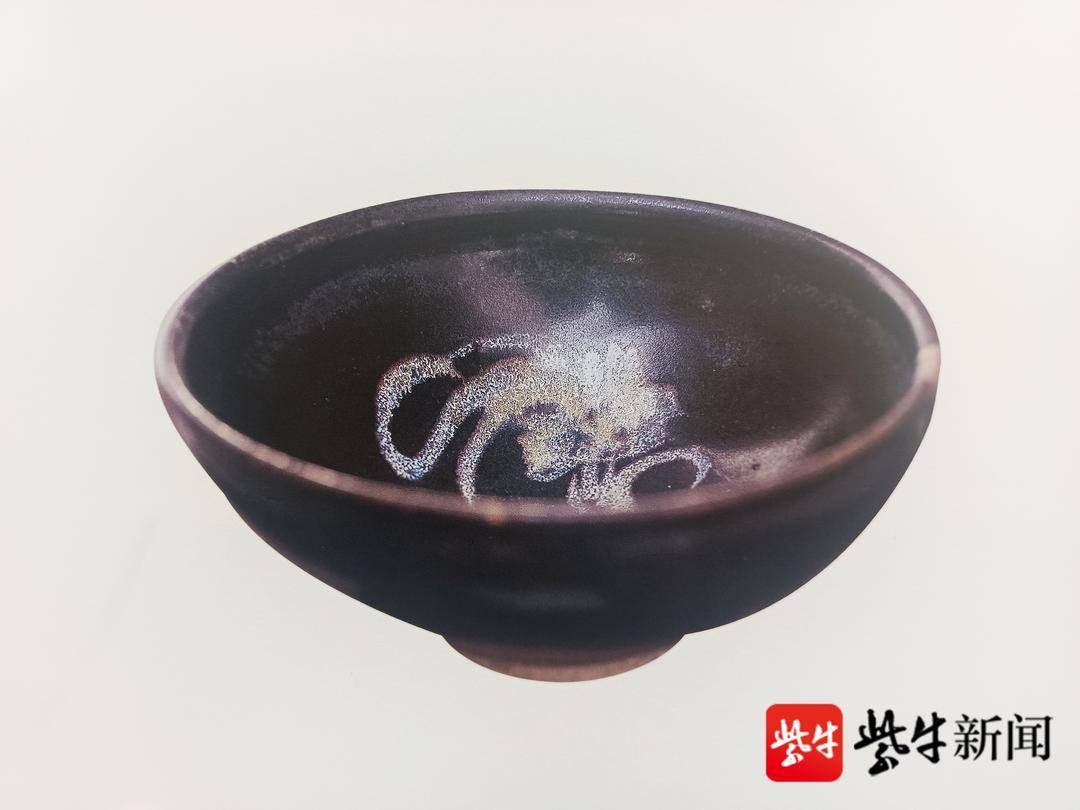

宋吉州窑黑釉双龙纹茶盏

泰州一布厂门前出土,国家一级文物。口径11.7厘米、高5厘米、底径4厘米。泰州市博物馆馆藏此盏为宋代斗茶之器,唇口,深斜腹,矮圈足。里外施黑釉,外壁釉不及底。盏的内壁装饰剪纸花双龙图案。剪纸贴花是吉州窑瓷器的一种特有装饰方法。吉州窑是中国古代江南地区名窑之一。它始于晚唐,兴于五代北宋时期,极盛于南宋,而衰于元末,所烧造的瓷器具有浓郁的地方风格。吉州窑瓷器不仅产量大,而且装饰技法多种多样,包括有剪纸贴花、木叶纹、玳瑁釉、剔釉填绘等,其中产量最大、最具特色的是黑釉瓷器。此盏体现了宋代的斗茶习俗,又是吉州窑剪纸贴花的代表作。

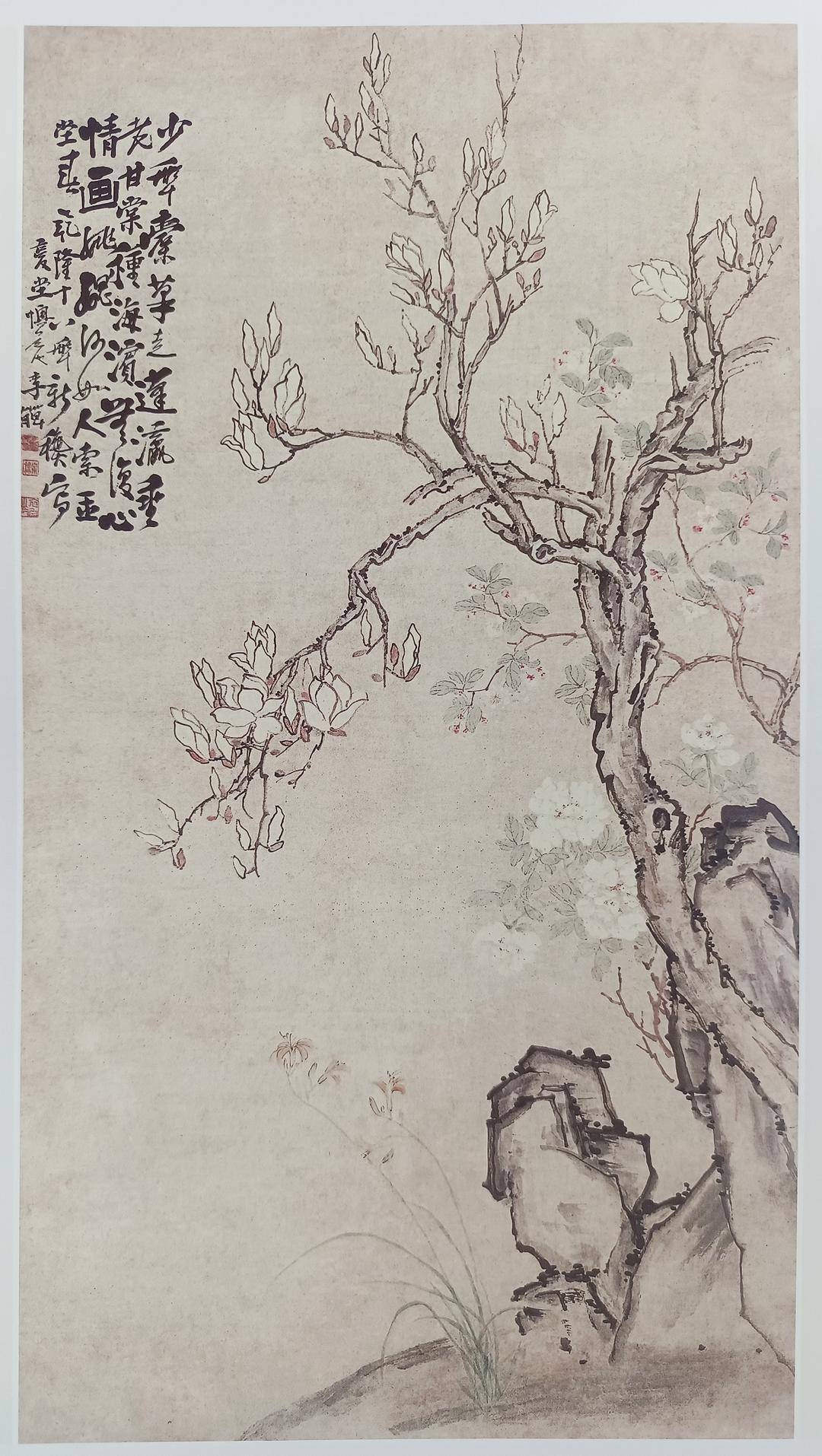

清李鱓《玉兰海棠图》

泰州博物馆还有一件宝物为清李鱓《玉兰海棠图》,清癸酉乾隆十八年(公元1753年)作,长193厘米,宽105.5厘米。国家一级文物。李鱓,字宗扬,号复堂,又自署懊道人,江苏兴化人。清代著名画家,号称诗书画三绝。此其晚年佳作,用兼工带写的手法描绘出早春花卉竞相开放、生机勃勃的图景,构图工稳、用笔精到,殊不多见。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张楠

编辑:秦小奕

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |