来源:壹读(ID:yiduiread)

作者:宁七

这世界上的知识啊,永远也学不到头。

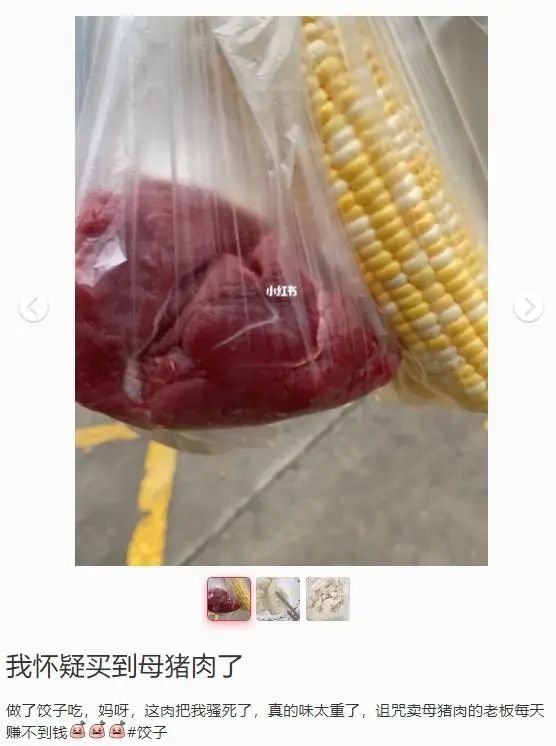

前几天,我带薪逛某红书的时候,被一条帖子的信息量震惊到:有网友怀疑自己买到母猪肉了,包了饺子后,味道非常腥臊。

图源:某红书截图 ID充电宝

我的反应与该帖下大批网友的反应是一样的:“买了几十年猪肉了,头一次听说母猪肉是不能吃的”。

母猪肉有什么原罪,怎么就不能吃了?

我秉持着科学求知的态度,搜索不少资料后发现:

猪肉这味消费者日常食谱中的常见食材,多的是你不知道的事。

“吃母猪肉,会发母猪疯”?

在养猪场,母猪是可持续利用的资源,多做繁衍之用。流入到市场上、广为诟病的“母猪肉”,多是指那些产过仔的种母猪肉。

图源:小红书截图

关于母猪肉,坊间流传着非常邪乎的传闻,说其“不仅煮不烂、营养差,还含有危害人体的有毒物质——免疫球蛋白,尤其是产仔前后的母猪,人类食用了这样的母猪肉易引起贫血、血红蛋白尿、溶血性黄疸等疾病”。甚至在江湖上,还流传着“吃母猪肉会发母猪疯”的恐怖故事。

事实果真如此吗?

先说结论:母猪肉确实不太好,但不至于有毒。

目前,没有可靠的医疗证据证明“母猪肉容易引起贫血、血红蛋白尿和溶血性黄疸等疾病”,“免疫球蛋白伤害人体健康”之说,是个伪命题。

免疫球蛋白,是具有抗体活性或化学结构,与抗体分子相似的球蛋白。主要存在于生物体的血液、组织液和外分泌液中,是体液免疫功能的一项重要指标。

实际上,猪、牛、羊等动物以及人体内都存在免疫球蛋白。免疫球蛋白的本质是一种蛋白质,加热容易变性,母猪体内免疫球蛋白在煮熟后完全失去活性,不会对人体造成危害。

即使是误食生母猪肉中没有失活的免疫球蛋白,它也会在人体消化道中被分解为肽链和氨基酸,失去原有的活性,所以大家不用担心母猪肉中的免疫球蛋白会对人体造成伤害。

在国家有关规定中,母猪肉只要检验检疫合格,是可以上市销售和食用的。

国务院现行的《生猪屠宰管理条例》并未对种母猪有额外规定,只要是经过检疫并合格的“母猪肉”是符合市场准入门槛。

图源:参考文献[9]

而在商务部颁布的《生猪屠宰管理条例实施办法》中,对种猪和晚阉猪制定了相关规定:

第二十四条 生猪定点屠宰厂(场)屠宰的种猪和晚阉猪,应当在胴体和《肉品品质检验合格证》上标明相关信息。

所以,只要是经过检疫并标明是“母猪肉”的,可以正常进入市场销售。

国家标准GB/T9959.1-2019《鲜、冻猪肉及猪副产品 第一部分:片猪肉》中,对母猪肉的规定更加细化——第4.1.3条明确“种公猪、种母猪及晚阉猪不得用于加工无皮片猪肉”。

片猪肉:将猪胴体沿脊椎中线,纵向锯(劈)成两分体的猪肉,包括带皮片猪肉、去皮片猪肉。

综上,在国家规定中,母猪肉检疫合格可上市销售,但需要注明相关信息,不能加工成无皮片猪肉,可以加工成“带皮片猪肉”。这种猪肉的市价,会比其他正常猪肉便宜一些。

但如非必要,我依然不建议大家吃母猪肉,一是因为母猪多为繁衍之用,在饲养中可能使用各种药物催情催产,药物残留总归不好。二则,原因非常简单——它真不好吃。

好吃的猪,基本都是“公公猪”

养猪场里的猪如果作为肉猪来饲养,在它们长到两个月大时就要阉割。当然公猪、母猪都可以阉割作为肉猪,但母猪作为一种生产性资源,多被用于繁衍小猪,不常作为肉猪,所以国内市场最常见的是“公公猪”。

公猪、母猪和“公公猪”,只有“公公猪”才是好吃的。

为什么呢?

原因一:生殖器官对猪肉的品质特性有明显影响,“公公猪”比母猪好吃太多

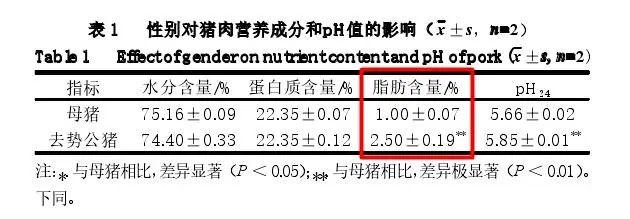

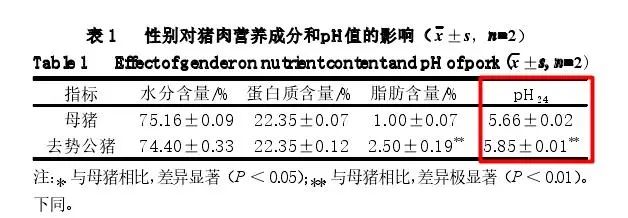

曾有研究团队专门研究过性别与猪肉品质的关系,他们以猪背最长肌为研究对象,测定并对比理化指标,研究发现:

①去势公猪背最长肌的脂肪含量是母猪的2.5 倍左右,肉品大理石花纹更丰富,食用营养价值和口感都更好。

图源:参考文献[5]

这是由于(无论是否阉割的)母猪本身脂肪合成活力较弱,又受雌激素影响,脂肪氧化途径中关键酶活性变大,脂肪分解加强,导致脂肪不易囤积。而公猪自身脂肪合成活力较强,阉割又降低了公猪肌肉中α2-受体诱导的脂肪分解,使得脂肪能够较多地沉积。

阉割了就会专心长肉,就是这么个道理。

②宰后24小时,阉割后的公猪pH值显著高于母猪。而pH值是反映猪肉变化的重要指标,对猪肉的颜色、保水性有很大影响。

图源:参考文献[5]

pH值更高这意味什么呢?这意味着屠宰后猪肉品质更好。

宰后猪肉内部发生无氧糖酵解产生乳酸,乳酸积累使得猪肉pH值下降,进而使得猪肉品质变差。阉割后的公猪体内缺乏睾丸激素,宰后肌内钙离子水平也较低,其代谢速率低,糖原代谢较母猪弱;另一方面,阉割后的公猪肌肉中参与糖酵解过程的蛋白质和酶相对更少,糖酵解过程相对缓慢,不会造成乳酸快速积累。而母猪宰后24h糖酵解过程较为剧烈,pH值下降较快,易导致猪肉品质变差。

原因二:只有“公公猪”,才没膻味

公猪的膻味性状主要是由雄烯酮(5α-雄甾-16-烯-3-酮)和粪臭素(3-甲基吲哚)造成的。

雄烯酮,属固醇类,由睾丸间质细胞分泌后,经血液循环在唾液腺释放,发挥信号素的作用。

粪臭素,在大肠中由微生物发酵分解色氨酸产生,后经肠道吸收进入血液循环。

公猪体内雄烯酮的分泌量是随着性成熟而逐渐增加的,公猪越小,体内雄烯酮的分泌量越少。而粪臭素含量与雄烯酮的分泌量存在相关关系,两者均为亲脂性物质,在肝脏中代谢,未代谢的部分沉积在脂肪中,是导致猪肉带有异味的元凶。

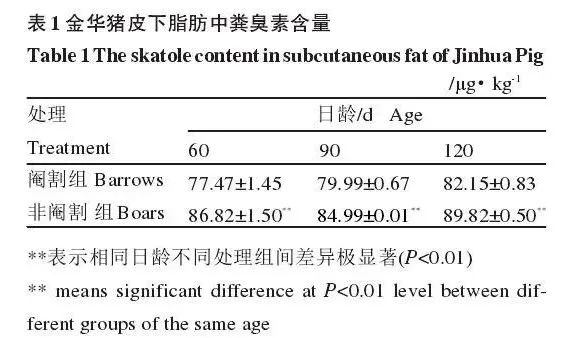

研究发现,手术阉割或免疫阉割均能显著降低粪臭素的含量。有研究团队采用高效液相色谱法检测了 60、90 和120 日龄阉割和非阉割公猪皮下脂肪中粪臭素的含量:

图源:参考文献[8]

结果表明,阉割后公猪皮下脂肪中粪臭素的含量显著下降。而且用作肉猪的公猪需要尽早阉割,割太晚也不行。

既然已经讲到这了,那接下来再给大家讲讲普通消费者该如何鉴别市面上的各种猪肉。

一份给菜场小白的鉴猪指南

长期以来,不法商贩私自收购公母种猪和晚阉猪、私自屠宰上市的现象时有发生,为避免误购母猪肉,大家可从以下几方面加以注意:

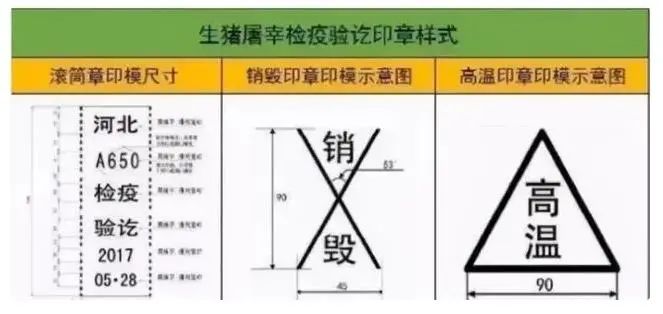

最简单的鉴别方法就是看猪肉的“检疫印章”。

根据相关规定,正规肉猪在检疫合格后需要加盖检疫印章。一般检疫印章是长条状,包括省份、检疫时间等信息,在猪皮上从头到尾不间断印刷,割下的每条肉上都应该能见到章印。

如最左图 |图源:参考文献[11]

销毁代表不可食用;高温代表需要处理后才能销售

而种猪或者晚阉猪肉检疫合格后,加盖的是种猪、晚阉猪专用检疫章,在猪皮上每隔一段距离平铺盖章,如果割下长条肉没有检疫印,可能就是种猪肉或者晚阉猪肉。

图源:参考文献[11]

然后看看猪肉形态和颜色。

先看猪皮,肉猪的皮肤一般比较薄嫩,毛孔细小而致密;而公猪、母猪和晚阉猪猪肉皮厚,十分粗糙且毛孔粗大,皮肤与皮下脂肪界线不清,脂肪颗粒粗大,腹部皮下脂肪可见到明显的网络状毛细血管。

再看猪肉的颜色:

肌肉颜色(也就是瘦肉部分)——肉猪肌肉呈鲜红色或淡红色,含水分较多,肌肉弹性较好,肌纤维细;而公猪、母猪和晚阉猪肉肌肉颜色呈暗红色或深红色,含水量少,肌肉弹性较差,肌纤维粗刚,肌纤维间结合不紧,形似牛肉,所以也有不法商贩将其伪装成牛肉卖。

脂肪颜色(肥肉部分)——肉猪脂肪洁白细腻、有光泽、全身脂肪厚度基本均匀,与肌肉结合紧密;而公、母种猪和晚阉猪的脂肪部分,颜色相对灰青、质地松软,脂肪与皮结合出有一道黄线,肌肉与脂肪常呈分离状态,有系膜连着。

图源:打假侦探社

最靠谱的检验方式是闻气味。

肉猪散发出的是肉腥味,而公母种猪和晚阉猪散发出的则是腥臊味。煮沸或者煸炒加热后,气味会变得十分明显,且这种猪肉也不易被煮熟。

猪肉是我国居民最常用的食材之一,其食品安全需要用严格的检疫监管筑起第一防线,我们作为消费者,在购买时也要多留心眼。一般来说,超市售卖的猪肉和菜市场挂肉联厂牌子的猪肉都可以放心购买。

最后,祝大家都能吃上放心猪!

往期内容回顾

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |