川观新闻记者 付真卿

9月5日12时52分,一场6.8级地震突袭甘孜州泸定县、雅安市石棉县,人民军队、武警官兵、公安干警、消防队员等救援力量闻令而动紧急驰援。

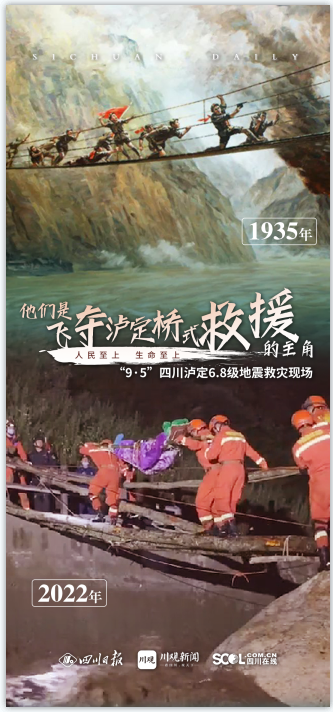

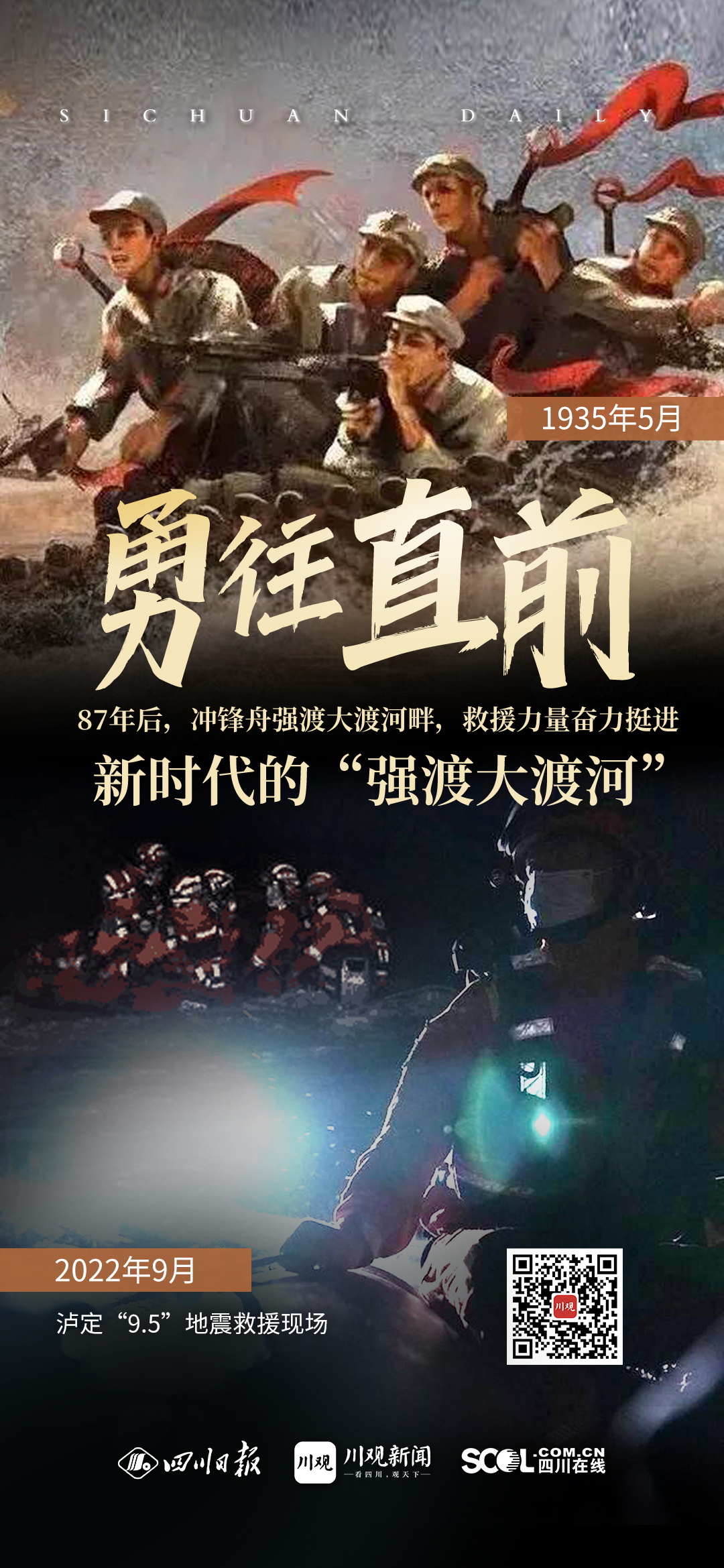

受灾严重的两个县,人们耳熟能详。泸定县——87年前,中国工农红军在这里创造了“飞夺泸定桥”的英雄伟绩和战争奇迹;石棉县——中国革命史上著名的“强渡大渡河”发生地,长征中的这一不朽篇章久久流传。

此次抗震救灾中,英勇的救援队伍紧握绳索攀爬过河,不顾危险深夜乘舟渡江,如同当年红军急行军般,争分夺秒向受灾乡镇、被困群众挺进。这一幕幕感动了无数人,人们在泪目中称赞“当年那支军队回来了!”

“紧紧地和人民站在一起,全心全意为人民服务”,这是中国共产党缔造的人民军队的宗旨。看到来自四面八方的救援力量逢山开路、遇水架桥,越是艰险越向前,网友们感叹,“人民子弟兵不怕牺牲的血性依旧”“消防队伍的光荣传统和优良作风没有变”。

“不同的时代,同样的英雄!”“9·5”泸定地震,上演了新时代“强渡大渡河”与“飞夺泸定桥”式救援。

同样的争分夺秒,都是为了更多生命

9月5日下午,当各路救援力量陆续集结抵达泸定、石棉等地震灾区时,他们都面临着一个难关——打通“最后一公里”。

地震造成的滑坡、山崩阻断了多条通往震中核心区域的道路。这些阻碍还能通过徒步绕行小路来解决,更为棘手的是,分散在震中周边的数十个村落,有的从地震之后就失去了与外界的联系,有的已多次发出求救信息,有村民被困,有人员伤亡。

救援队伍徒步进草科

生命救援,分秒必争。救援队伍面临的挑战,87年前,长征途中的红军在大渡河边也曾遇到。彼时,面临国民党军队的紧追不舍,数万红军急需渡过天堑,泸定桥是唯一的通道。1935年5月28日,在大渡河左岸前锋突进的红二师四团接到命令,必须在次日夺取泸定桥。“你们要用最高的行军速度和坚决机动的手段,去完成这一光荣的任务。”命令中这样写道。同样的分秒必争,红四团昼夜兼程,在一天时间内急行军240里山路,于29日清晨如神兵天降般突然出现在泸定桥西岸。

“一代人有一代人的长征。”在看了泸定地震紧急救援的视频后,一位网友留言说到。

对于地震应急救援队伍而言,他们的长征就是破除一切险阻,用最快速度打通最后一公里,向受伤被困的群众伸出援手。

陆军第77集团军某旅200名官兵,乘坐冲锋舟水路突进,在大渡河上颠簸15分钟登陆,接着攀爬、搭绳,艰难摸爬3个多小时到达得妥镇湾东村。这里有160多名被困村民和伤员。

第77集团军某勤务支援旅转移受灾群众

在磨西镇磨子沟村与青岗坪村之间的大河边,包括土登汪秋在内的甘孜州特警和消防队员发现了一条悬空数米、横挂河面的钢绳。望着这条锈迹斑斑的绳索和绳下咆哮的河水,小伙子们目光如炬,暗下决心。他咬紧牙关,眉头紧锁,双手紧握飞悬河流两岸的绳索,背朝混黄湍急的河水,一把一把向前挪动。成功登岸后,与队友一起搭建简易木桥,将受灾群众安全转移出去。

同样的不惧牺牲,都是为了更好救援

地震中,土登汪秋其实并不是当天第一个攀索渡河的救援队员,也不是最后一个。“隔着屏幕都为他捏把汗。”一位网友留言说。

“大概爬了两三分钟,我也不敢往下看,一看就会有点眩晕。”土登汪秋回忆到,那是一条废弃不知多久的钢绳,没有人知道万一什么时候绳子会突然断裂。“当时已经顾不了那么多了。”土登汪秋说,每个人都鼓足了勇气。

勇气从何而来?当心中充满坚定信念,也就拥有了无所畏惧、不怕牺牲的勇气。

87年前,在石棉县(今)安顺场,17名红军勇士登上一只木船,冒着对岸敌军密集的枪弹和炮火强渡大渡河,奋勇拼杀为后续部队死守住渡口,这便是无所畏惧的勇气。4天之后,在大渡桥横铁索寒的泸定桥上,22名红军勇士在枪林弹雨中爬着光溜溜的铁索向对岸突进,冲破敌人制造的火墙攻占桥头,这便是无所畏惧的勇气。

这次抗震救援中,无数个同样无所畏惧的时刻被镜头记录下来。在海螺沟景区近乎垂直的百米悬崖上,两名消防队员一前一后拱卫着一个幼童,攀岩向前。在得妥镇湾东河上,滚落的山石呼啸砸入水中,与刚刚经过的救援冲锋舟擦肩而过。在磨西镇与海螺沟景区之间滑坡体顶部,左边是100多米高的悬崖,右边是10多米高的塌方体,2名“90后”交通抢险队员驾驶着挖掘机挥舞长臂,打通绝壁上的“生命通道”。

两名队员共同护送幼童穿越滑坡带

70多岁的王婆婆获救后说,“船工帮助红军强渡大渡河的故事从小就听过,今天是红军的传人帮我们渡过难关。”

同样鱼水情深,都是为了共克时艰

9月6日,在雅安石棉县新民乡海耳村大渡河边的一处小码头边。停靠着一艘采砂船,船上没有砂石,满满装着的是各类救援物资。地震后,河对岸的王岗坪乡、草科乡等地道路中断,采砂船变成运输船,架起大渡河上一条生命通道。而驾驶这些采砂船的,都是当地熟悉地貌、经验丰富的船工和民兵。

从海耳村的这个小码头沿河向下游约16公里的安顺场,87年前红军强渡大渡河时,第一只渡河的木船上也有4名当地的船工,冒死摆渡将17名红军勇士送到对岸。随后几天,又有70多名船工赶来,日夜摆渡,帮助红军渡河。

87年后,同样奔流的大渡河,同样深厚的鱼水情。在磨西镇青岗坪村,村民们自发组织,为赶赴当地的救援人员送饭。村民们背着背篓,徒步5公里,将热气腾腾的饭菜送到救援人员手中。在得妥镇南头村码头,58岁的村民卫大妈每天都背着一筐煮鸡蛋和土豆,只要见到解放军和武警战士、公安消防人员就往对方手里塞,“他们冒着生命危险来救我们,咋个感谢他们嘛。”

“曾遭苦难的中华民族,在中国共产党的坚强领导下,一切依靠人民,一切为了人民,必将战胜任何艰难险阻。”网友“高山流水”的留言,在地震灾区的每一个角落,每一段故事中得到印证。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |