“二战”结束以及希特勒纳粹垮台已经过去70余载,在这大半个世纪中,世界各国以多种文艺样式对二战进行了书写和阐释,比如电影《辛德勒的名单》《美丽人生》,歌剧《白玫瑰》《战火世界》,小说《铁皮鼓》《安妮日记》《偷书贼》等,时至今日关于这段至暗历史的文艺作品依旧不断涌现,其中一个重要原因就在于现实世界还在不停上演着类似的情形——战争、民族矛盾、种族冲突等戕害生命和肢解人性的恶径与暴行。由爱尔兰著名作家约翰·伯恩创作的《穿条纹衣服的男孩》(湖南少儿出版社2021年6月出版),试图从一个新异视角观照和诠解二战最卑污最丑陋的一幕,进而展现人性纯真善良的一面。这部曾荣膺爱尔兰图书奖和英国图书奖的优秀作品,通过生动讲述反思战争的历史故事,重新复盘和深度抉发了纳粹统治的黯淡岁月,以一种温情的笔触向历史和人性发出深彻的质问。

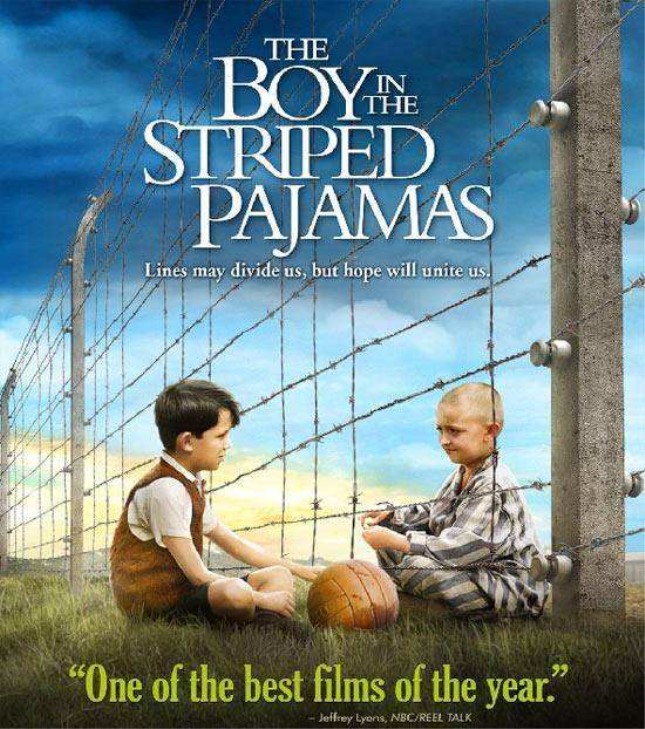

对战争进行审度与反思,是和平时期每一个人的义务,也是世界各国所有葆有良知的作家应尽的天职。爱尔兰新锐作家、卡耐基勋章获得者约翰·伯恩以温和笔致铺陈和结构了《穿条纹衣服的男孩》,作品一经出版短时间内就成为《纽约时报》评选的畅销书,截止2021年该小说已被译成40多种语言在全球出版发行,累计销量超过5000万册,由其改编的同名电影于2008年在美国公映并产生强烈反响。 作品中的故事始于1943年夏天,8岁的男孩布鲁诺由于他的父亲担任奥斯维辛集中营司令官,随家人从舒适的柏林来到波兰奥斯威辛,陌生的环境和压抑的气氛使布鲁诺异常郁闷和烦躁,更诡异的是布鲁诺的家人严厉警告他不要走进“铁丝网”,因为那边是德国纳粹的集中营。但在好奇心的吸附和驱使下,布鲁诺靠近了所谓的“铁丝网”,并结识了同龄的希姆尔——一个生活在纳粹集中营里的犹太男孩,布鲁诺与希姆尔的友情与日俱增,成为莫逆之交的好友,他们隔着铁丝网互相交流各自的生活经历,布鲁诺虽然始终无法洞察希姆尔眼中的灰暗,却非常珍惜同情这个瘦弱的朋友,故事就在波澜不惊中渐次推向高潮。某一天布鲁诺为了帮助希姆尔寻找他的爸爸,穿着一件代表犹太囚犯的条纹衣服,从一块松动的铁丝网下爬进集中营,走进希姆尔的生活环境,不料却酿成一场悲剧——两个孩子在毒气室中握紧双手共同走向另一个世界。如此悲惨的结局引发读者的悲戚与震撼,两个孩子的天真为原本令人窒息的故事情节注入人性的光芒。战争如同一个暴君,他总是挥动着象征权力的魔杖,肆意撕烂人们对和平对真善美的幻想,在纳粹法西斯无尽的疯狂和犹太人无边的苦难中,孩子间的友谊显得异常奢侈和温暖,这在二战题材文学作品中是极为少见的。在整部小说中,包裹着孩童世界的是巨大的无所不在的恐怖,细心的读者可以发现,布鲁诺的新家已经不再有家的形态:监狱般的窗户、严厉的军官、满脑子纳粹理论的家庭教师、天空中经常弥漫的黑烟,所有这些构成吞噬儿童灵魂的恐怖的成人世界。

有评论家认为《穿条纹衣服的男孩》是一部儿童小说,这种观点是基于作品的主人公以及作者叙述所采取的视角。小说的主人公布鲁诺纯真友善,其所有想法和举动均源于童心与童趣。但不幸的是,他出生在一位纳粹军官的家庭,生活在战火弥漫、硝烟四起的年代,他原本可以免除灾难和死亡,但战争并没有对他格外关照和偏袒,从某种意义上讲,布鲁诺成为了纳粹统治的代罪羔羊。也有论者认为这是一部关于儿童间纯洁友谊的作品,但这个观点必然引发读者对希姆尔的犹太血统和少数族裔的联想,虽然布鲁诺和希姆尔是不同阵营的人,但“铁丝网”未能阻止他们的情感交流,布鲁诺经常给希姆尔带一些玩具和食物,他渴望知道希姆尔的世界,希姆尔也同样渴望了解布鲁诺的生活。处在“铁丝网”两侧的两个孩子各自想象并羡慕着对方的一切,在那个野心、欲望、仇恨和猜忌肆虐的年代,这是只有孩子才会有的单纯的幻想。人类文明要想延续和传承,就必须和残存在人的天性里的凶悍进行抗争,就必须将人们从战争的狂热、种族的争斗中唤醒。

作者约翰·伯恩尽管采取儿童视角书写和状绘布鲁诺和希姆尔的友谊故事,但小说真正想传达的是一个疑问——关于人性,关于人与人之间、种族之间为什么不能和平相处的疑问,布鲁诺和希姆尔纯洁的心灵与泯灭人性的纳粹屠杀之间的对比,让读者如芒刺背——究竟是谁将两个天真无邪的孩子推向黑暗的结局?作品中布鲁诺问过很多为什么,这似乎也是在拷问世界,拷问历史,拷问人类自己。战争、种族歧视、民族矛盾并没有随着那场灾难的过去而消失,相反,在当今世界里,某些地方仍然在发生着一幕幕悲剧,文明、人性和自由只有当人们经历了痛苦的磨难与悲壮的情感体验之后,才能成为人类秉持并追求的伟大价值。

人类社会学原理表明,在人类的诸多天性中,暴力和杀虐是最难以消除的,而战争恰恰满足了人类滥施暴力、蓄意杀虐的原始欲望。与那些反映二战或惊慄或曲折的小说相较,《穿条纹睡衣的男孩》显得淡然冷静与从容平和,书中没有血肉横飞的历史场景,没有尸体遍地的战争场面,作品的历史叙事借助于文字力量有机融汇到具体细节之中,看似平淡宁静却颇具创见与深意。换言之,《穿条纹睡衣的男孩》更关注战争对人性和情感的摧残,以及无情的战争对亲情、爱情、友情的戕害,在孤独寂寞中成为朋友的两个八岁孩子,则在畸变的历史情境中握紧双手共赴死亡。长篇小说《穿条纹衣服的男孩》呈现的这个毁弃和吞噬人的肉体和精神的成人世界,虽然没有让读者看到杀人场面的血腥,但它无疑是一切恐怖和罪恶的根源,所以这绝非一本传统意义上的儿童小说,因为没有几个孩子能看懂作者在充满童真与童趣的话语和场景中所投射出的纳粹世界的残酷与血腥。但它所采取的人文视角,却又给人以温情的触感,温情加上血腥才让人们更加沉痛和警醒。

今天,集中营的废墟依然存在,关于集中营的文字被持续写进历史教材和文学作品,而所有的书写和阐释,似乎都是在提醒和告诫人们不要让残暴与杀虐的悲剧再度发生!

(作者系黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员)

作者:刘金祥

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |