16岁走入大学校园,20岁成为西北大学地质学系博士生。从对专业一无所知到习惯以“地质人”自称,从懵懂迷茫、成绩平平到目光坚定、如愿直博。一路上,罗梅始终以热爱为志业,在一枚枚化石里发现那些古老的秘密。

走入新世界

“其实我只是比同龄人早走了几步”,小时候父母工作繁忙,罗梅早早就被送进学校。坚持“自己的事情自己干”,是她从小养成的习惯。

她的家乡宁夏,举目即是刀劈斧削般的喀斯特地貌、丰富壮观的风蚀雅丹和沟壑纵横的黄土高坡。一块山石的年龄、一座峰群的形成、一条河流的命名......这些老人口中关于大地的故事唤起了罗梅朴素的“地质意识”。高考填报志愿时,她选择了有着“中华石油英才摇篮”之称的西北大学地质学系。

大一时罗梅所在的资源勘查专业开设了一门讲授古生物与地层学的课程。课上,张志飞老师不仅常常分享他在国外访学时的趣闻,还会把个人收藏的、曾在国家获奖和国际联合考察收集的珍贵化石作为教学材料。一枚小小的化石见证着地球的沧海桑田,那种跨越时空的奇妙感和近乎艺术品的美感,让罗梅逐渐走进古生物和地层学。

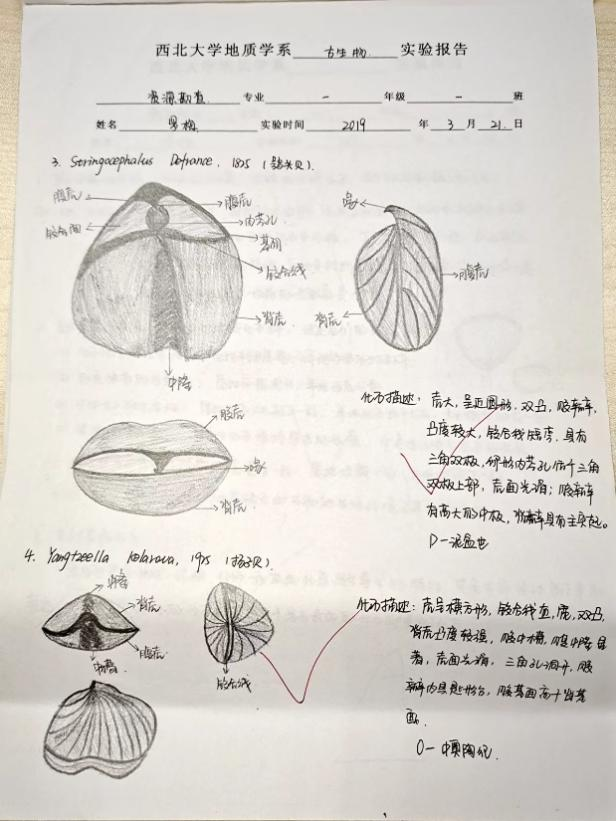

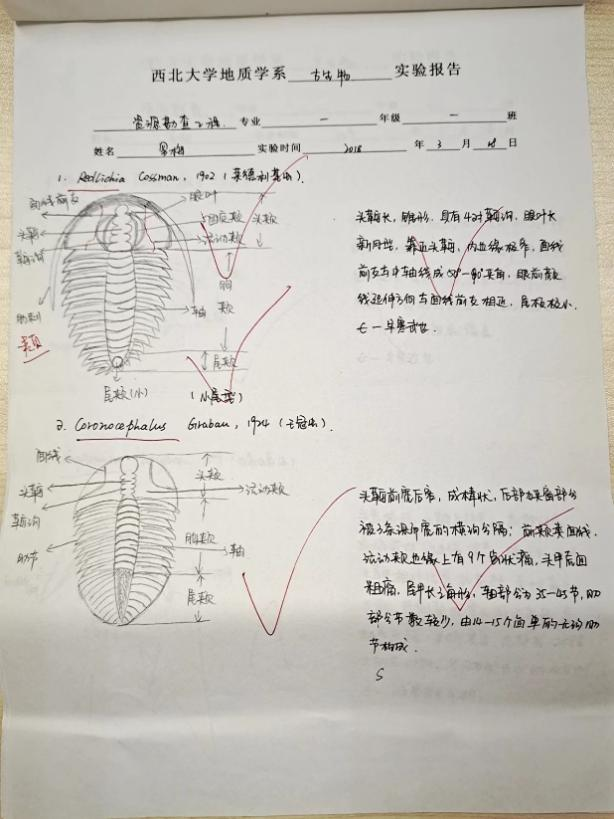

预习、听讲、复习,课后做梳理,这样的“按部就班”在她看来是必要环节;需要记背的概念,她便下苦功夫使其烂熟于心;悉心观察每一块化石、每一座山体,在纸上勾勒其形态细节、构造特征,复杂的纹路随之印入脑海。这些看似细碎平凡的日常学习,让罗梅关于化石的种种疑问渐渐有了答案,也为她的科研之路铺下砖石。

走进实验室

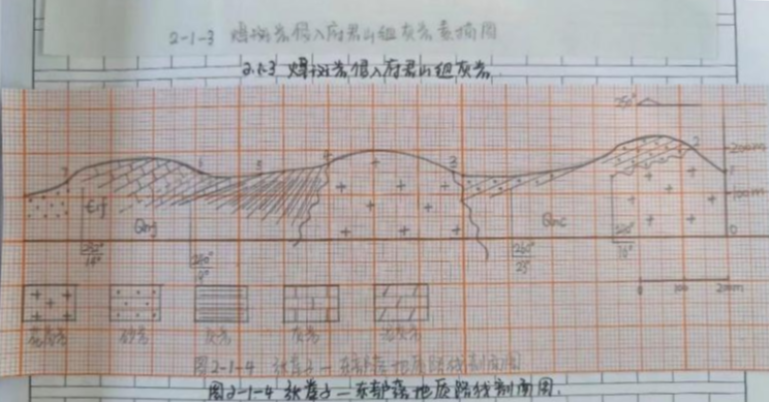

全国油气地质大赛是罗梅本科期间参加的第一个地质学竞赛,她和团队成员凭借出色的表现获得了三等奖,更重要的是,在识别划分沉积相和绘制图鉴的过程中,她的基础学科技能得到了提升。在之后的“互联网+”大赛中,罗梅作为组员负责资料的收集整理,并对岩石薄片的典型现象进行拍照和描述,历时一年半,该项目获得了省级铜奖、校级银奖。有了这个虚拟岩石薄片系统,研究者无需到达实地即可在线上看到岩石的具体相貌。

在准备大赛的两年时间里,罗梅曾三次前往汉中梁山,在这里,地质学系建设了国家级教学实践基地,有丰富的化石资源、地质现象,供师生们实践。也是在这里,罗梅把二年级实习时的疑问,变成以后科学研究的方向。从当地采集回灰岩样品,利用醋酸进行酸泡,过滤掉石渣,进行小壳化石的挑样。“当时为了挑化石,在实验室里一坐就是一下午”,罗梅回忆道。后续对化石进行化学属种的鉴定也是极其繁难的工作——找不到前人的样本或描述,加之涉及的种类众多,常常几天下来工作都没有推进。

往往在这样的时刻,某本书里偶然翻到的某个极其相似的化石又会给她灵感和新的切入点,让她重拾继续的勇气。曾经在笔记本上临摹过的化石图样在脑海里鲜活起来,一切随之迎刃而解。最终,项目获得了校级优秀结题,罗梅也作为第一作者在西北大学学报上发表了一篇论文。这篇论文的发表,既是罗梅科研生涯的“处女作”,也丰富了汉中梁山实习区的地质资料,反哺地质学系实习基地建设,这种成就感和对地质学系做出贡献的自豪感,使得罗梅更真切的感受到科研的魅力:“像在翻山一样,让人气喘吁吁,却很有成就感,甚至会欲罢不能”。

本科毕业读博——这是罗梅从未想过的道路。稳步提升的学业成绩让她在大三下学期成功拿到了保研资格,然而在之前的竞赛科研“实战”中,罗梅发现相较于理论的深耕,自己更愿意也更擅长直接走向具体的问题。为了能更专注于古生物与地层学研究、同时拥有更广阔的视野,她向张志飞老师提出了直博申请。

制定博士期间的科研计划、重新评估目前的研究方向、辗转准备申请材料,同时还要兼顾手头的工作与学习任务,尽管未知结果,罗梅也尝试着去“够一够”。大二大三的竞赛经历和成果证明了她的能力与毅力,老师在与她的交流中也看到了她的学术热情,最终,罗梅拿到了直接攻读西北大学地质学博士学位的资格。大四,她选择进入地质学基地班进行更深入的古生物与地层学理论学习,完成了本科毕业论文,并获得优秀奖。

走遍山海间

“仅凭课堂上的学习和实验室里的苦炼可能远远不够”,罗梅说,“进行实地考察、获得一手资料,是一切研究的基础。”本科期间,她曾跟随院系前往铜川、延安、商洛、汉中梁山和河北秦皇岛等地进行调研;也在导师的带领下走过了云南曲靖、昆明,湖北宜昌......行走不同地带,亲自用双手触摸、用双眼观察,这样获得的直观感受往往比任何文字的描述都让她印象深刻。

罗梅在青海柴达木盆地

“我们去到的许多地方可能是大多数人一生都不会去的”,罗梅说。去年秋天,罗梅一行前往青海柴达木盆地采集样品。高原反应和干燥的气候带来种种的不适,让她常常在夜里难眠。两个目的地之间往往是几百公里的距离。沿途经过的无人区时有野生动物出没,漫地都是被吃掉的动物尸骨。“老师、同学、司机,一路上都是同甘共苦的”,此时的罗梅很能体会到老一辈地质人“开疆拓土”时的艰辛。

罗梅与团队在云南等地进行野外勘察

除过在实验室里“焚膏继晷”,在山海之间“走南闯北”,罗梅也尝试以另一种姿态做一名“地质人”。征文比赛中,她通过地质学的眼光对黄河发展作以阐释;院系组织的志愿活动中,她是教小朋友们辨认化石的“大姐姐”;在地质学系新媒体和陕西省古生物学会担任编辑的几年里,除过掌握编辑技能、参与完成30余篇推送之外,她也学会在学术和科普之间自如转换,向大众展示地质学的研究成果......

走向生活去

野外勘察工作对体力要求极高,身材娇小的罗梅却能轻松地“飞檐走壁”,这与她平日里坚持运动的习惯脱不了关系。在每年的健康杯排球赛场上,都能看到她潇洒掷球的身影。寒暑假里,罗梅则会铺开纸张、练习书法,在一点一横的笔墨游走之间,心境得以平和,她把这份定力带回实验室,也投注于日常生活。

本科阶段,作为班级学委,罗梅尽力帮助每位同学解决学习上的困难,获得了“优秀班干部”称号;疫情期间,她无偿为抗疫一线家庭子女提供线上家教志愿服务,小孩子的童真聪慧也温暖“治愈”着她。

罗梅摄:五月的可鲁克湖和柴达木盆地的蓝天

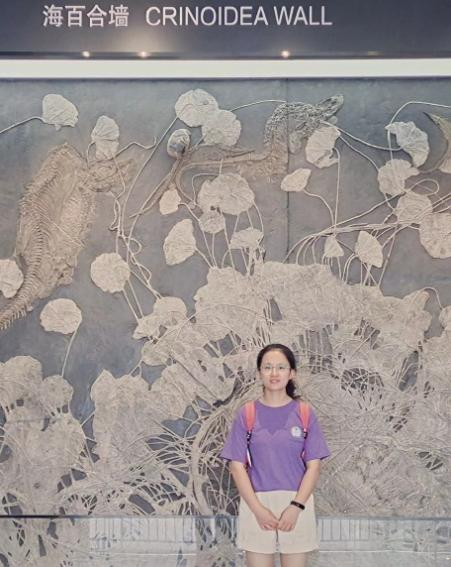

在外“奔波”的时候,她喜欢用镜头记录奇特的地质现象、陌生的化石,记录柴达木的蓝天、鄂尔多斯的草原……每去到一个城市,罗梅都会“打卡”当地的自然博物馆,与那些远古的生物对话、发掘不曾被人注意的地质问题。

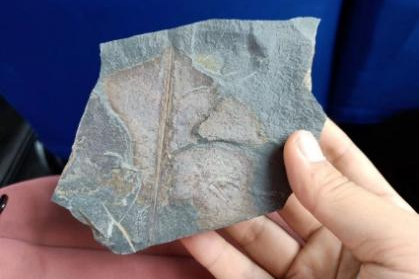

罗梅在云南自然博物馆、南古所博物馆;罗梅收集的植物化石和笔石化石

大一开始,罗梅便养成了收集化石的爱好。朋友在国外代买的菊石、青海无人区捡到的珊瑚、在野外找到的三叶虫和腕足......谈起这些“小玩意儿”,她如数家珍。“找化石真是一门玄学,有时一趟下来空手而归,有时能一个接一个地往怀里拾”,罗梅戏说道。躬身拿着地质锤一点点敲击化石的罗梅,已经不再是研究者,而是一名兴致勃勃的探险家、收藏家。

日复日,年复年,并非坦荡如砥的科研之路上总有倦怠时刻。每当此时,罗梅便会望向那些躺在书柜里的化石——它们静默无言,却似乎充满生命,她听到几亿年前的徐徐涛声。手边厚厚的书籍文献、眼前密密成行的数据,也随之闪亮起点点光辉。

“未来无需预料,我只想脚踏实地,做下去”,大一的新生专业导读课上,16岁的罗梅听到赖绍聪老师说:“干一行爱一行”。今天的她已是一名博士生,但这六个字,她一直记得。

9月14日

——1987年——

中国历史学家、思想家、教育家、西北大学原校长侯外庐在北京病逝,享年84岁。侯外庐是中国思想史的学科奠基人,开创了独具特色的侯外庐学派。其主要著作有:《中国古代社会与老子》《中国古代社会史论》《中国古代 思想学说史》《中国近代思想学说史》《中国近代哲学史》《中国思想史纲》《中国封建社会史论》《宋明理学史》等。他曾任中央人民政府政务院文化教育委员会委员、中国科学院历史研究所副所长、中国社会科学院历史研究所所长、名誉所长、中国社会科学院学术委员会委员、中国史学会理事、中国哲学史学会名誉会长,第一、二、三、五届全国人民代表大会代表,第六届全国政协委员、常务委员,中国科学院、哲学社会科学部学部委员等职,1950年7月接受周恩来总理签发的任命状,任西北大学校长。

更多精彩,不容错过

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |