每天耕耘最有趣、最实用的心理学

婚姻其实就是人生非常重要的事情,当我们决定进入到婚姻中,必然就应该好好的思考,然后做好一些万全的准备。选择到一个真正适合自己的人才,能够有机会携手一生。

现实的生活中并不是所有的人都能够幸福美满,人和人之间会有着不一样的想法,两个性格完全不一样的人,每天都要日夜的相处,这自然就可能会有许多的矛盾。矛盾在逐渐的滋生之后,可能就会选择离婚。

离婚的原因多种多样,无论是因为什么原因而离婚,在离婚之后也有一些人并不喜欢这种自由自在的状态,还是会选择复婚或者是二婚,那么这两者放在一起到底是二婚长久还是复婚长久呢?心理学家的答案还是比较统一的。

无数的人都会有着不一样的想法,比如一对夫妻情感在破裂之后选择离婚,而在离婚之后又并不喜欢这种孤单的生活,选择重新的二婚,因为经历过一次失败的婚姻,这自然在和另外一个伴侣相处时,会偏向于成熟,不会重蹈覆辙。

人们会觉得这才是一个比较幸福的象征,能够同心协力,白头偕老,可事实并不是如此,经过相应的统计可以发现,一般重新结婚的人再次离婚的几率大概会在60%~70%左右。

哪怕在作出决定之前早已深思熟虑,做好了充足的准备,满怀着信心,可是当两人在进入到一起生活时,总会发现两人之间有着许多没有办法调和的矛盾。

这种现象还是比较好理解的,当我们在第1次结婚时,可能只考虑彼此之间有没有一致的相关,只要思想理念这一方面没有明显的区别,还是可以走下去的。

可是对于一些再婚的男女来说,所在乎的就比较多并不仅仅是对方的灵魂,还会从多个不同的方面去考量,简单来说无非就是希望能够找到一个和自己携手一生的人,这就是如同伙伴一般的存在,双方之间可能并没有爱情。

再婚的夫妻也会面临一个非常现实的问题,这就是个人的子女抚养问题,个人的财产分配问题,还有生活圈子问题等等。

如果两个人下定决心走到一起,必然就应该好好的处理一切,一旦这中间的一些环节出现分歧,自然可能就会不欢而散,那些二婚夫妻最主要的问题就在于对伴侣了解比较少,如果各自出现一些没有办法权衡的事情,这就导致这段婚姻的坚固性会逐渐的大大折扣。

到底是“二婚”长久,还是“复婚”长久?当你明白的时候已经晚了。

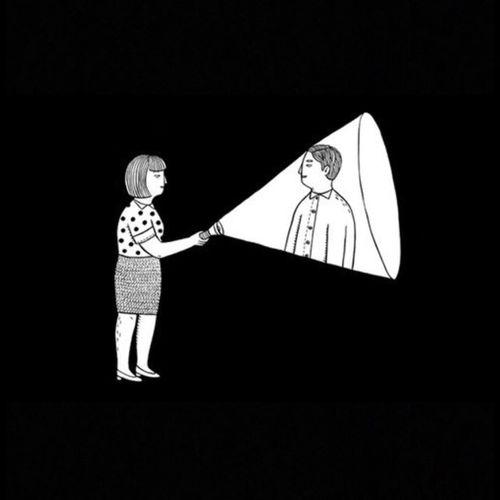

比如之前文章分析一般,两人在经过了一段时间磨合之后,对于双方的优缺点早已了如指掌,换一句话来说,早就已经适应对方在自己的生活中指指点点。

两人之间的生活习惯交叉,两人之间的思想观念融合,这些全部都是让两人能够携手一生的关键,哪怕曾经两人因为一些鸡毛蒜皮的小事出现问题而选择分道扬镳,可是一旦决定重新的走到一起,这必然就会满怀着一种认真的态度,还会好好的对待这种感情。

就是因为知道这个问题出在什么地方,夫妻双方才会清楚的知道到底什么样的地方需要去改善,刘先生和自己的前妻结婚多年,始终都会觉得两人之间平淡如水,早已没有太多的感情。

尽管夫妻双方拥有着比较出色的收入水平,可是却始终没有感觉到在日常的生活中可以享受到幸福,在两人结婚之后更是出现许多的矛盾。

妻子认为为了能够更好的培养孩子,应该报一些补课机构,这不仅能够让孩子赢在起跑线上,还可以有效培养兴趣爱好。

可刘先生则认为完全没有必要如此,孩子就应该释放天性,选择报培训机构,这就是拔苗助长,而且这些机构一直都会打着培养孩子的名义去胡乱的收费,如果把所有的时间全部都放在补习上,让孩子怎么有时间去享受童年,怎么样才能够放松呢?

刘先生的妻子准备买一辆车,但是刘先生则认为家里的经济条件也并不是很好,还有房贷要还,没有必要重新的买一辆车,可以夫妻两人轮流去看。

还有一个矛盾是夫妻两人有着不一样的生活节奏,刘先生的妻子则认为现在还年轻,就应该到全国各地去看看,饱览一下祖国的大好河山,刘先生是一个宅男,只想要待在家里。

由于这些显著的矛盾存在,两人最终分道扬镳,可是在离婚大约三年之后,又再一次的决定走到一起,在经过重新复婚之后,两人也会变得比较成熟,在遇到问题时并不会选择大吵大闹,而是会选择沟通一起去商讨如何来解决问题。

婚姻贵在经营都说相爱容易相处难,在恋爱时我们看到的是双方的优点,这是情人眼里出西施,即便对方做了一些自己无法忍受的事情,也会觉得是一个可爱的象征。

可是在进入到婚姻之后,这种优势就会逐渐的被大家忽视,看到的都是一些优点,再加上两人之间的感情逐渐的变淡,必然会觉得没有办法接受。

- The End -作者 | 汤米编辑 | 生煎包第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人参考资料:Bruk, A., Scholl, S. G., & Bless, H. (2018). Beautiful mess effect: Self–other differences in evaluation of showing vulnerability. Journal of personality and social psychology, 115(2), 192-205

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |