从赫斯特古堡返回洛城的途中,陪同我们的郑先生,有些炫耀地对我们说,“再让你们诸位中国作家、学者看看只有12人的小镇,怎么样?”

没等我们反应,郑先生进而又吊起我们的胃口,“据我所知,那可是还没有中国大陆游客踏足过的地方噢。”

郑先生是洛城作协的对外联络专员,此次我们几位中国作家在美期间的观光活动由他全权负责安排。同行者们一下来了兴致:看看去!

我倒是听说过我国少数民族地区有个仅两人的乡,且两人为父女俩。一乡之长不是父亲,而是女儿。这在人数规模上,比郑先生说的美国小镇就少多了,且人员关系特殊,了解起来想必更有意思。我把所知的情况和郑先生一说,郑先生一连来了几个“no,no”,“我带诸位看的可是个严格意义上的镇。”

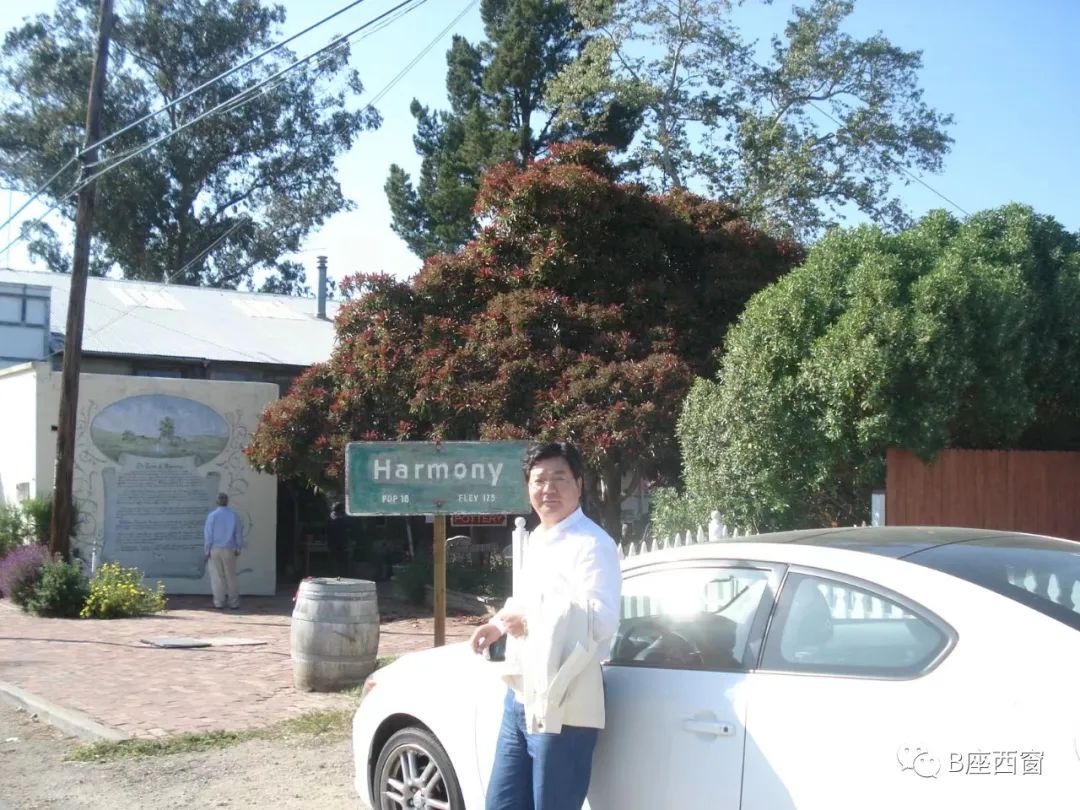

汽车驶进小镇,但见入口处立着一块告示牌,上面明确写着小镇现有人口为18人,郑先生所说的12人,那是在四年前。

“一般旅游团是不到这里的,它不是旅游景点。我带团,一般游客我也不带他们来,他们不会感兴趣。诸位看看,我也有四年没来了。”郑先生的一番话,既是解释,亦算是对记错人数的歉意了。

汽车在小镇停车场停下后,有人忙着拍照。郑先生请大家先跟着他参观,保证不会耽搁拍照的时间。我们一听就会心地笑了,还不是因为镇小嘛。

你还别小瞧了这个小镇,巴掌大的地方,竟然有三家工厂:一家生产玻璃器皿,一家生产陶器,还有一家葡萄酿酒厂。真是厉害!

从镇中心花园走过去就是一家商店,店内各式商品品种繁多。仅有一位年轻女营业员,因没生意在“煲电话”。

集中参观几分钟就结束了,我们一行七人很快就分散活动。看着看着,一直和我一起的宜兴作家徐风竟不见了。我以为他再去看陶瓷厂去了。宜兴可是中国的陶都,想必他会对眼前美国小镇上能生产出什么像样的陶瓷器感兴趣。

不一会儿,我发现我判断错了。小镇观光签名簿上,有了徐风的笔迹:“中国大陆第一人徐风到此一游”。

想不到小镇上还会有这样一个签名之所,足见此镇对来访者的重视。我翻看了一下签名簿,在徐风之前还真的没有一个签中文的,更别说是表明中国身份的了。既然来到了签名室,我也得写下点什么。可看着徐风的签名,真有李白那“题不得”之慨叹。

有了,我来个身份变换。于是,我在那本有些破旧的签名簿上写下了“袖珍小镇,魅力无穷”八个字,落款:中国作家,自然会有我的姓名、时间等要素。

当我心满意足回到车上时,大伙儿都在等着我呢。这时,有人问我是否有什么奇遇?我只得把颇费一番思索的签名之事如实相告。大伙儿的羡慕之情溢于言表,有人也想留下一字半辞。可这刻儿,车已离开。

汽车载着我们继续向洛城行驶,郑先生发问了:“诸位看了之后,感觉小镇市镇设施如何?”

大伙儿七嘴八舌,有说邮政所难得的,也有说,停车场秩序井然。很快就有人反对,我们去的时候仅有两辆车,想乱也难。于是,有人补充说,中心花园挺人性化,桌椅齐全,方便参观者,累了可歇息片刻。还没等那人话完,反对之声又起,弹丸之地,何用歇息?自然有人不同意,认为歇息还是需要的。如此完整的小镇,可谓是“麻雀虽小,五脏俱全”。

就在我们慨叹小镇之全时,郑先生又发问了:“诸位有没有发现,小镇少了城镇最常见的一种设施?”

面对郑先生如此一问,大伙儿你看看我,我看看你,一时没了答案。

“红绿灯。”见大伙儿答不上来,郑先生主动亮出了答案。

还真是,小镇虽有几条道路,确实没见有红绿灯。郑先生告诉我们,生活在这里的居民,和来小镇的观光者,必须遵守“礼让三先”的原则,后来者让先行者,绝对不会争先恐后。因为,这个小镇有个好听的名字,叫“harmony”,译成中文则为:“和谐小镇”。

完

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |