在75岁秀英奶奶的眼中,人与植物联系紧密。就像她新出版的《世上的果子,世上的人》里写的那样:

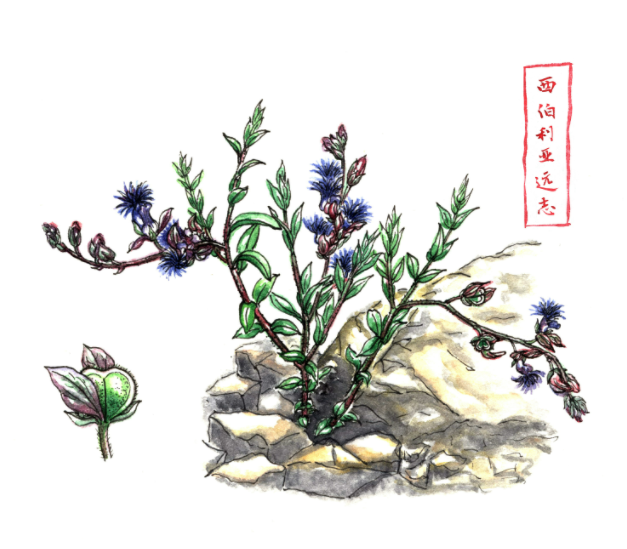

坚韧的大姐和三妹像甘草,极耐盐碱,还能结出沧桑的荚果;大弟弟像是西伯利亚远志,枝条极力伸向远方,可是条件所限,最终种子只撒落在近旁的碎石间;一生不幸的四妹妹,是花朵素雅、果实极其苦涩的苦豆子……

这位只念过一年半小学的农村老人,“认识的字没有认识的人多,没有认识的植物和动物多”,但是总能用最简单直白的文字表达出蕴含哲理的句子。

她说,“世上的植物各式各样,它们的果子也各式各样。我写的人,也各式各样。”

《世上的果子,世上的人》中的西伯利亚远志/图据广西师大出版社

这其实已经是秀英奶奶出的第二本书了。

2011年,秀英奶奶在儿子吕永林、儿媳芮东莉的鼓励下重新学习识字和画画。吕永林现任教于上海大学,从事中国当代文学与文化研究、华文创意写作教学;芮东莉是一名自然笔记的爱好者和先行者,从事出版行业。

他们三人在家里组成了一个“家庭写作工坊”,一起练习写作,相互修改评价。秀英奶奶学会用电脑后,甚至还开过博客,网名叫做“好学婆婆”。

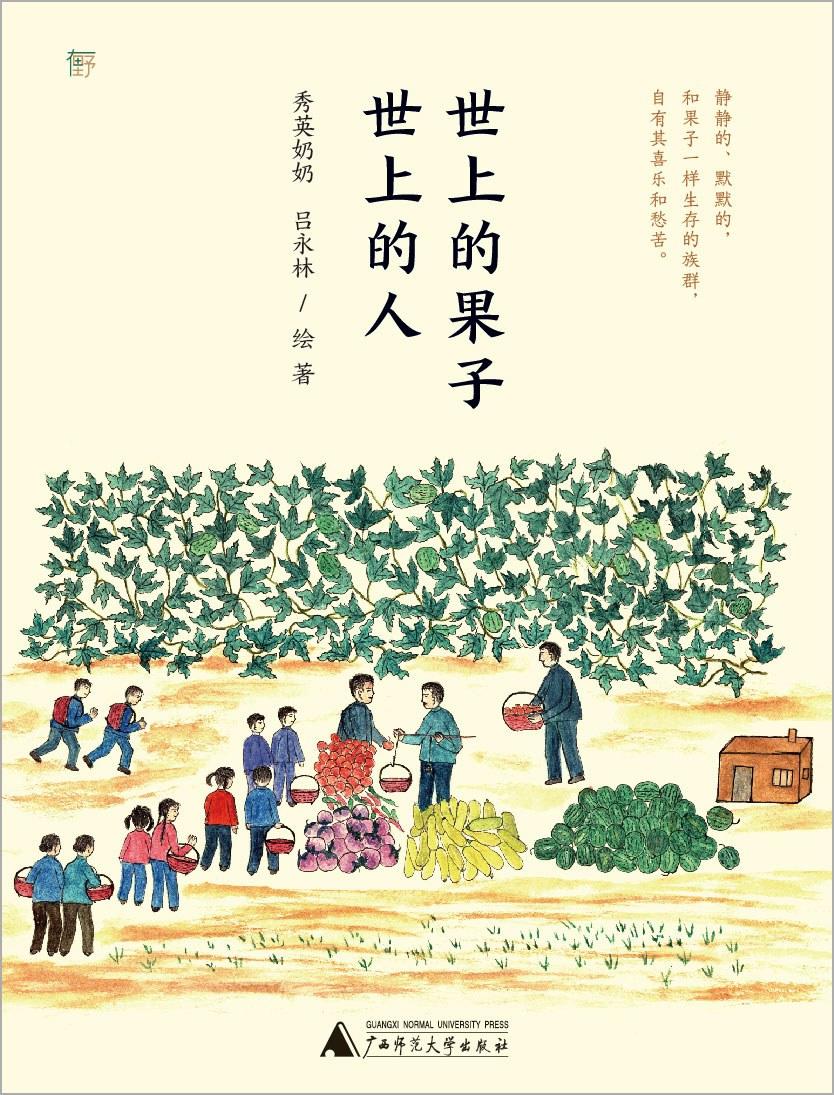

最初,秀英奶奶从最熟悉的内蒙古动植物画起,小驴骡、小狼、麦子、胡麻……乡村的故事开始在她的笔端流淌。2015年,秀英奶奶出版了自己的第一本书《胡麻的天空》,刘震云评价这本书“倾听平凡生命的静默之声”;而最近新出的《世上的果子,世上的人》,她画出了原野上不为人注意的果子,记录了75年间身边那些像草芥子一样被忽略的人,也以私人记忆的方式回溯了内蒙古河套平原一段平民史。

《世上的果子,世上的人》/图据广西师大出版社

越是简单质朴的叙述,往往越能触动人心。正如再次为秀英奶奶作序的刘震云说的那样:“生活如此粗糙和残酷,民生如此多艰,为何民族还能延续至今?秦秀英奶奶在这本书中,还说明这样一个道理:一是因为这些人对生活害怕,二是因为他们身边有亲人。因为害怕,只能勇敢;因为亲人,只能坚强。秦秀英奶奶识字不多,但在这方面见识不低。仅仅因为害怕和亲人,我们才百折不挠地生活,这是我们唯一的依靠,也是人间真正的正道和沧桑。除此之外,岂有他哉?”

以下内容选摘自秀英奶奶的《世上的果子,世上的人》(有删减)。

我的父亲

我的父亲名叫秦子元,1913年生,属牛。父亲八岁时,跟着父母走西口,从山西河曲焦尾城来到内蒙古五原县。

父亲是个粉匠,年轻时学了一手做粉条的好手艺,在五原县城住的时候,他在“王兴粉房”当漏粉师傅。听我母亲说,那个时候,人们都爱买“王兴粉房”的粉条,和酸菜烩在一起,又融和,又筋道,不像别人家的粉条要么烩不软,要么一烩就断成碎截截。在城里的时候,我母亲和奶奶发豆芽卖,空闲的时候还给人家做做衣裳。本来家里日子过得还可以,可就在解放的前一年,父亲被国民党抓壮丁抓走了。

跟父亲一起抓走的还有我的一个表姐夫,他两个不愿意中国人打中国人,就瞅着机会逃跑了。跑的时候,得冒上生命危险,因为让逮住的话,是要砍脑袋的。他俩跑了以后,国民党部队到处逮,他俩就跑到二喜民圪蛋的????芨林里躲起来。我母亲和我奶奶知道后,就全家人都来了二喜民圪蛋。二喜民圪蛋的名字,是因为当地有个叫二喜民的大地主,他给我们腾了个小房子住。

1949年之后,我父亲在二喜民家的地皮上起了两间土房房。父亲是个勤快人,甚营生都会做了,耕种、收割、碾扬都是一把好手。1963年,生产队里搞副业,开了个粉房,队干部知道父亲以前是个粉匠,就让父亲去粉房里漏粉。有一天,我跑去看,才知道漏粉咋回事。做粉条前,要先按比例,用开水把淀粉调成稠糊糊,再加上干淀粉,和成软粉团。软粉团漏瓢的眼眼中一条一条漏进锅里,遇上锅里的滚水,就煮成了粉条。煮好的粉条得晾干,才能卖了。

漏粉是个辛苦营生,锅里的水不停地烧着,父亲一手端着漏瓢,一手握成拳在瓢沿上不住地往下搕,搕得均匀,漏出的粉才一般粗细。我跑去粉房看的时候,已是十二月,天很冷,父亲站在大锅前面,只穿着一条薄单裤,一件二股筋背心,脸上的汗像水一样往下流。我站在门口往里瞭,锅里腾起的蒸汽白雾雾的。父亲当年三十多岁,身板直直的,两条胳臂不住地在锅边上转着圈漏粉,人站在蒸汽里,看上去就像练功一样。我怕打搅他,没说话,父亲倒看见我了,抬头笑笑,又接着往锅里漏粉。

可惜,队里的粉房后来因为进不到原料,停产了,父亲就再也没有当过粉匠。

父亲比母亲大八岁,母亲是童养媳,十二岁送到父亲家里,十五岁时梳的头。父亲对母亲很好,从没和母亲嚷过架,也不向我们发脾气。

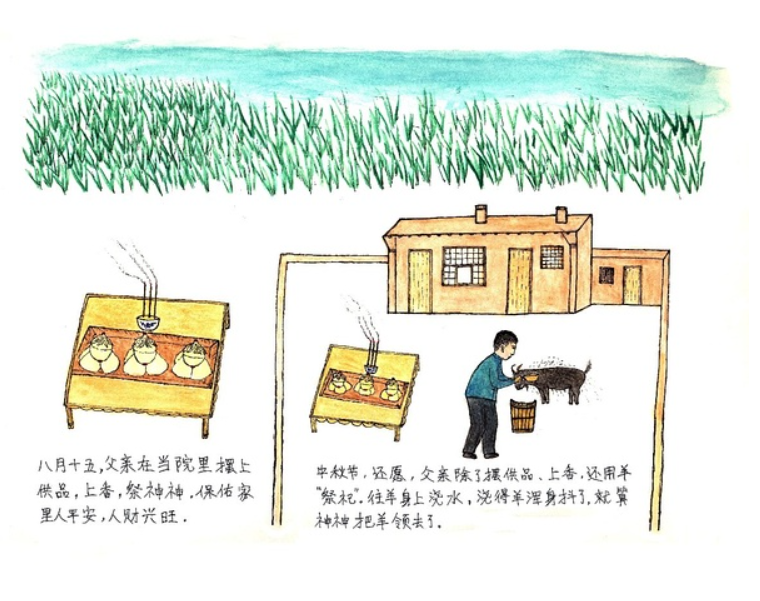

以前在五原县城住的时候,父亲漏完粉,爱去中山堂里听人说书、唱戏,听完回来,一有时间,就把故事讲给我们听。到现在,我还记得好多他讲的秦始皇、杨家将、武则天和其他历史人物的故事。全家搬到二喜民圪蛋后,离二喜民圪蛋十五里远有个小镇叫邬家地,那里有个老戏台。1957年成立人民公社,邬家地改名叫复兴公社。有几年,每到夏天,公社会举办交流活动,还请戏班子唱戏。

听说要唱戏,父亲可高兴了,还带上我去看。去之前,我把衣服洗得干干净净的,母亲给烙了饼子让我们带在路上吃。早上起来吃过饭,我和父亲相跟着就出门了。父亲背着烙饼和水走在前面,穿的是黑裤子、白布衫子,我跟在后面,穿的是一身蓝布衣服。走大道到公社要十五里路,我们怕去得晚了没有好位置,就走小路。小路是人们从庄稼地踩出来的一条土路,路很窄,只走得开一个人,两边都是庄稼。麦子快熟了,地里黄澄澄的;糜子还没抽穗,苗绿绿的。父亲平时话不多,那天走在路上,一会儿和我说哪块地里的庄稼长得好了,一会儿又回过头来,问我走得动走不动。我很少见他这么高兴,说过这么多的话。

因为到得早,我们坐到了戏台前的木棍上。唱戏的时候,太阳可烈了,刺得人睁不开眼睛。台上唱的是山西梆子,也叫晋剧,我透过前面的人缝,往台上看。看不太清楚,也听不懂唱的甚,困得直打瞌睡。父亲坐在我旁边,昂着脖子,看得可认真了。旁边挤的都是人,我也不敢问父亲唱的是甚内容,怕影响其他人。看完戏回家,父亲走在前面讲,我跟在后面听,才知道唱的是个可苦的故事,名字叫《斩窦娥》。父亲说,他一看演员穿戴、画的妆,就知道他们是甚角色,要唱甚内容。

父亲知道我们姐妹爱花,自己门前开的地,他给我和姐姐留下一小块,让我们种海娜花包指甲。我和姐姐在地里种海娜、牵牛和金盏花。海娜开花了,白的、粉的、红的都有,我和姐姐把海娜苗拔起来,拿剪子剪碎再捣烂,母亲给和上白矾,晚上睡觉前,母亲用葵花叶子裹上糊糊,给我们包在指甲上,再用布裹住。到了早上,母亲把布条拆开,指甲就变成红红的了。父亲见了,夸我们说真好看了。地里的海娜种得多,邻居家的闺女媳妇就都来问我们要海娜染指甲。

二弟

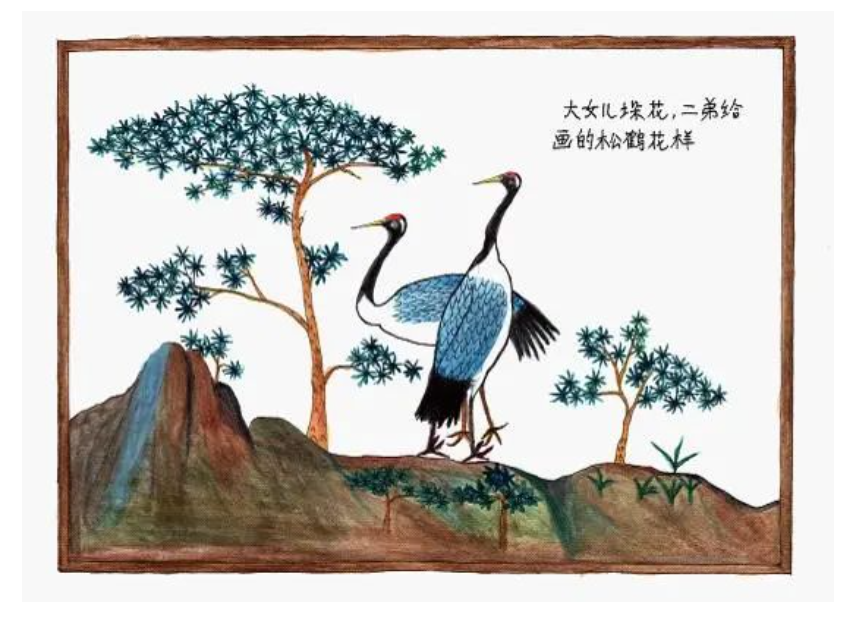

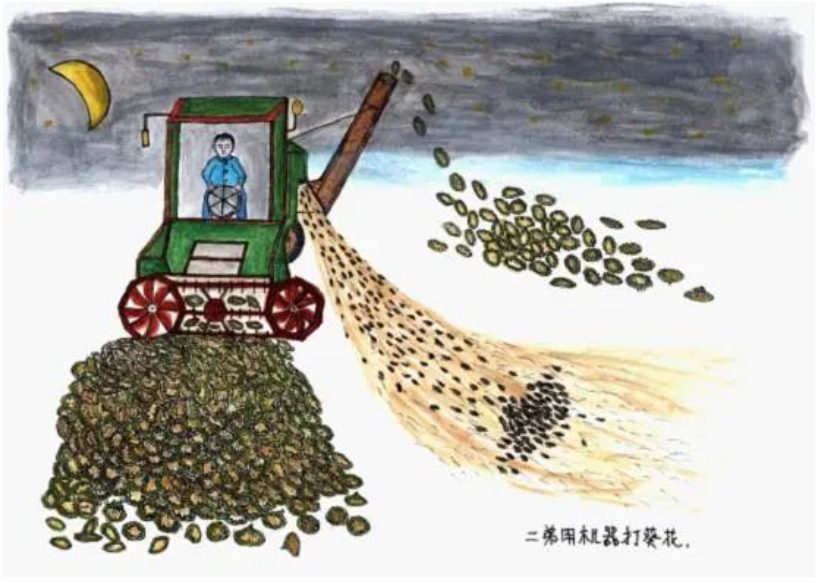

1980年包产到户,二弟夏天地里忙,冬天就自学画画。那时候,女孩子间最流行的是墩花,墩门帘、墩被单,就是用墎线的方法,把花样绣到布上。我家大女儿红梅就拿上布,让她二舅给画画。二弟给她门帘上画的是喜鹊登梅,被单上画的是松鹤。白的确良面料,加上红梅手巧,线搭配得也好,墩出来真好看,谁见谁爱。

二弟还爱研究一些东西,怎么种地,怎么管理,怎么治土壤病虫害。地膜刚出来的时候,人们不适应,队里没人铺。他就跑来问我:“二姐,今年种糖菜,我想铺地膜。你铺不铺?”我说:“你铺我就铺。先少铺点,看看行不行。”我们两家合买了一卷地膜,他铺了一亩多,我铺了一亩来的,剩下一米多宽的地,膜用完了,就没铺。

种进糖菜籽,铺地膜的地方,芽芽上来了,没铺地膜的地方,芽芽上不来,等大约过了十来天才长出来,长得也慢,大小差不多错一半。到了第二年,种糖菜和籽瓜,队里就没有不铺地膜的人家了,家家户户都铺。

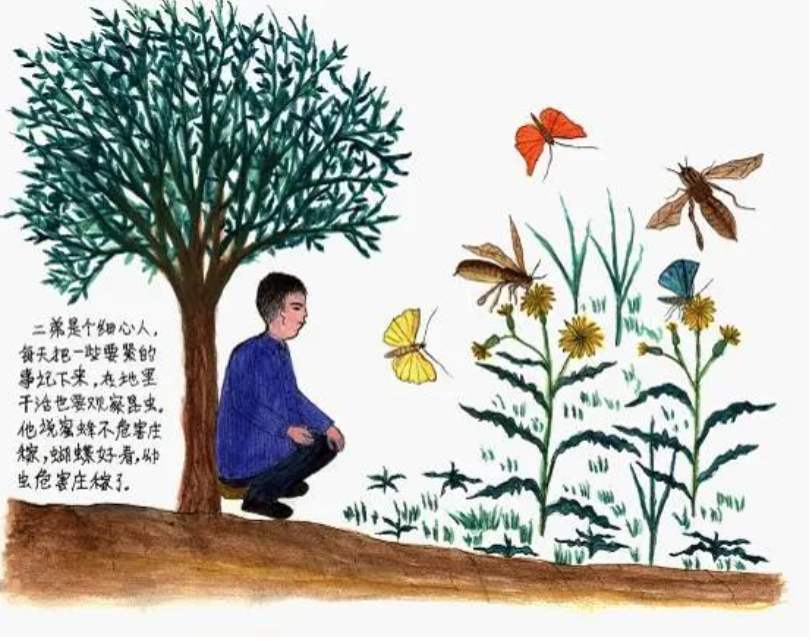

他又自学考了农技师,给县植保站研究病虫害和土壤病菌防治。九几年的时候,植保站让他去俄罗斯搞塑料大棚种植,他没去。家里有老人和老婆孩子,没人照顾不行。回想起来真是可惜,当时他放弃了这个机会,不能去实现自己的理想,多少年的心血都白费了。

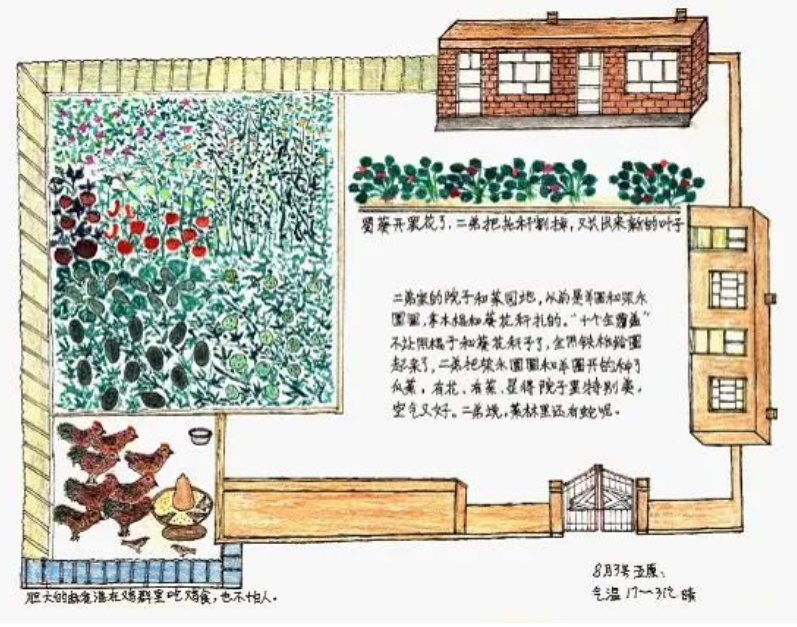

平时,二弟自学来的手艺经常能派上用场。农村的房子都是自己盖,二弟家盖新房的时候,就没请别人给设计,全是按他画的图纸盖,接电线、装灯也都是自己弄。家具也是自己油漆,柜子上用美术体写“北京”“上海”和拼音,橱壁上画着松鹤延年图。自从接上自来水,他又在院子里开了菜地,种的各种各样的蔬菜吃不了,有时候还送人呢。院子里,顺着窗户种着一排蜀葵,夏天一开花,可好看了。

本周书籍推荐

花盐

龚静染/四川文艺出版社

《花盐》以当地花盐产业为纽带,串联起从清初到现在的三百年——这是小城成为蜀中大盐场的重要时期,也是一个江湖飞地变为工商业重镇的关键时期。

全书分卤泉涌、凿井之地、鹾商春秋、西迁重镇、戏里有盐、咸味江湖六部分,既是小城三百年发展的时间线,也是六个维度对小城的解读。

悬浮

严飞/广西师范大学出版社

小区保安、水电工人、菜场商贩……这些“异乡人”们,进城务工,做着底层的、临时性的工作,游离在城市边缘,回不去家乡却又融不进庞杂的都市生态。他们有许多具体的生存问题:作为异乡人,如何找到归属?作为务工者,如何满足精神追求?

社会学家严飞这次将镜头对准了一群自己“身边的陌生人”,通过对8个典型案例的真实记录,探寻他们如何在快速的社会脉动下挣扎生存,找寻自我。

上河记

李敬泽/浙江文艺出版社

2000年,漫游黄河流域,李敬泽带着异乡人的眼光踏上旅途,渐渐地,黄河成为熟悉的故乡;2019年,重返黄河,恰如久别重逢,吕梁山的夜晚,带着酒香,让人沉醉……

十五篇文章,李敬泽记录下河边难忘的日夜。走过历经时光雕琢的渡口和村庄,在古老的故事与鲜活的日常经验中,遥望壮阔的文明上游,勘探这大河本真的面貌。

红星新闻记者 段雪莹 实习记者 毛渝川 实习编辑 毛渝川

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |