近日

2022年第四届MDPI“屠呦呦奖”正式揭晓

北京大学化学与分子工程学院

北大-清华生命科学联合中心

雷晓光教授

因在天然产物全合成

生物合成与创新药物发现等研究领域中

做出的重大科学突破和贡献

获此殊荣

他是该奖项自设立以来

第一位来自中国的获奖人

也是历届得主中最年轻的学者

在现代生物医学的研究体系下

中药里活性组分的分子药理学究基础是什么样?

在这历经千年的沉淀中

中药又有哪些新的挑战与发展机遇?

作为研究天然药物化学

与化学生物学的科学家

雷晓光凭借扎实的研究成果

正不断逼近自己的终极梦想——创制新药

2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。2016年,经屠呦呦教授授权,“屠呦呦奖”由MDPI出版公司设立并颁发,每两年评选一次,旨在表彰全球范围在天然产物化学与创新药物研究领域做出卓越贡献的研究人员。

雷晓光获得的“屠呦呦奖”证书及奖杯

屠呦呦是北大校友,她从《本草纲目》《肘后备急方》等古籍中获得灵感,成功提取出疟疾的克星——青蒿素。而以她命名的大奖,在第四次颁奖时,终于来到了中国科学家手中——一个在同样文化滋养下,爱读中药书籍的青年人。

捧回奖杯那一刻,雷晓光百感交集,仿佛在迎接某些美好的东西“回家”。

科研突破

陈中药里炼新酶

“然后呢?”多想一步,是科研人执着探求真理的精神写照,也往往是新科研成果诞生的源泉。

2020年雷晓光发表在Nature Chemistry杂志上的成果,源自一种历史悠久的中药——桑白皮。古书中对桑白皮效用的描述是“泻肺,降气,散血”,而本世纪初的科学家则发现了它更大的价值。在中国和泰国,桑白皮的主要有效成分已被批准用于艾滋病的临床治疗。

看到这种已经上市的药物,雷晓光想,“然后呢?自然界究竟怎样合成这样的药物分子?我们人类又如何能大规模制备呢?”

“然后呢?”多想一步,是科研人执着探求真理的精神写照,也往往是新科研成果诞生的源泉。

带着探索的欲望,雷晓光开始了他的研究。如果想要直接从桑树皮里边分离这种有效成分,就要大规模砍伐桑树,这种方法会对生态造成很严重的破坏,且不可持续。要想更大规模制备这种分子,就只有两个途径。第一种经典途径是避开生物,用纯粹化学合成的途径,但是因为该类天然药物分子结构复杂,很难做到高效化学制备;第二种途径是要利用合成生物学,来理解桑树自身究竟是如何合成这个天然药物分子的,再人为进行模仿。但由于植物基因组尚未完全被解析,且参与生物合成的基因也很难被精确定位,生物合成途径的研究充满了挑战性。

近百年间,Diels-Alder反应(DA反应)一直是有机合成化学中最常用到的经典反应之一。1950年,两名德国科学家因为发现了该反应,分享了当年的诺贝尔化学奖。宝贵的天然药物分子,就是由不同分子间的DA反应形成的。但人类迄今发现的,自然来源的DA反应酶,绝大多数只能催化单个分子内的化学反应,而无法催化不同分子之间的反应。

自然界究竟是否存在真正意义上的分子间DA反应酶?在很长一段时间里,没人能说得清楚。

“要想知道这个问题的答案,得问桑树。”雷晓光想,“在桑科植物的体内,一定存在某种独特的酶,能够催化分子间DA反应产物的合成。要找到这个东西可不容易,因为植物的基因组非常庞大,又如同天书般错综复杂。常规的“基因簇挖掘”方法很难胜任。”

在雷晓光团队与合作者的不断探索下,终于开发出一种分子探针。他们从桑树的愈伤组织里粗提取出酶富集的提取液,然后以探针为“鱼饵”,像钓鱼一样,钓出了这个神秘的FAD依赖蛋白——世界上第一个被确认的分子间单功能DA反应酶。

雷晓光课题组与合作者发现自然界中首例催化分子间Diels-Alder反应单功能酶

而他们的发现,不仅让当下桑白皮中天然药物分子的人工合成更为高效,更发展出一种全新的靶标垂钓策略,为解析植物天然产物生物合成途径提供了新的研究思路,也为未来合成更多的植物来源天然药物分子打开了局面。英国皇家化学会将该研究工作评为年度重大科学突破,在其官方网站Chemistryworld上进行了专题新闻报道。

英国皇家化学会对DA反应酶发现工作的新闻评述

2021年,雷晓光团队在Nature Catalysis杂志发表了后继的科研突破,进一步阐明了自然界是如何利用不同类型的分子间单功能DA反应酶实现对于不同立体化学控制的DA类型天然药物分子的构建。他们利用化学合成与基于酶催化的生物合成相结合的方式,高效、精准制备了超过50多个天然药物分子及其类似物、衍生物,为后继的创新药物开发奠定了基础。

这一系列研究的最大魅力,在于有机合成化学与合成生物学的完美“合流”——本是两个原本相距甚远的学科,却在精心搭建的交叉学科背景团队里,创造出了一种全新的化学生物学研究策略,屡屡碰撞出惊艳的火花。

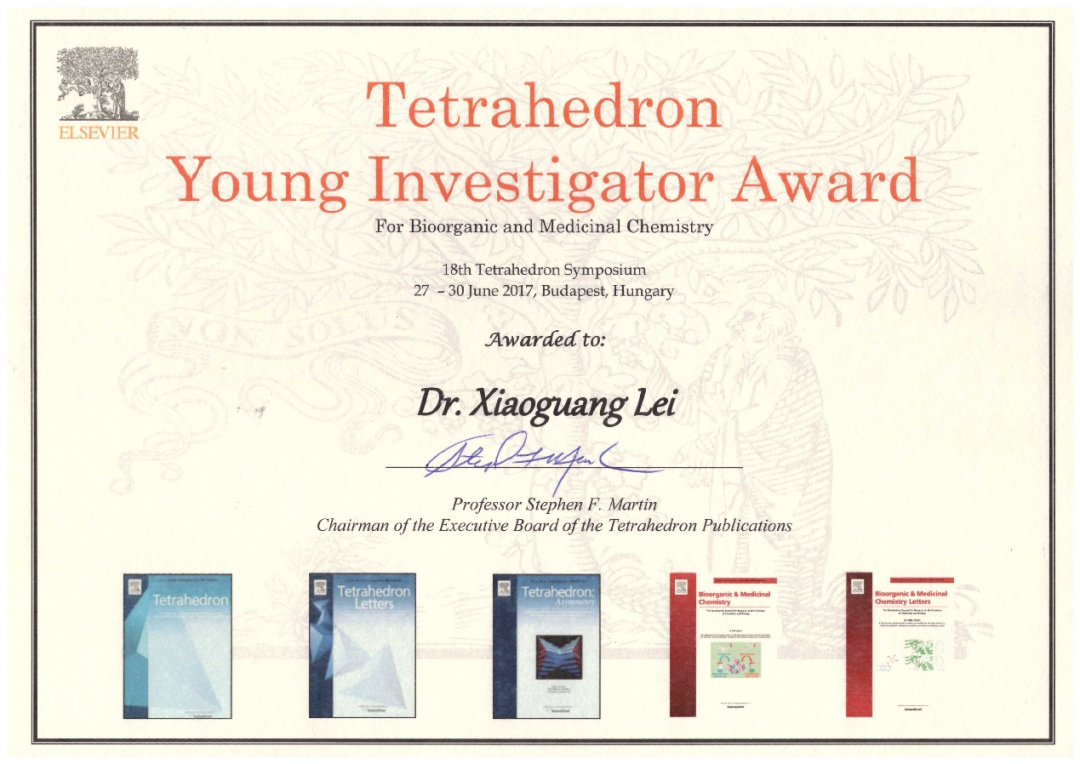

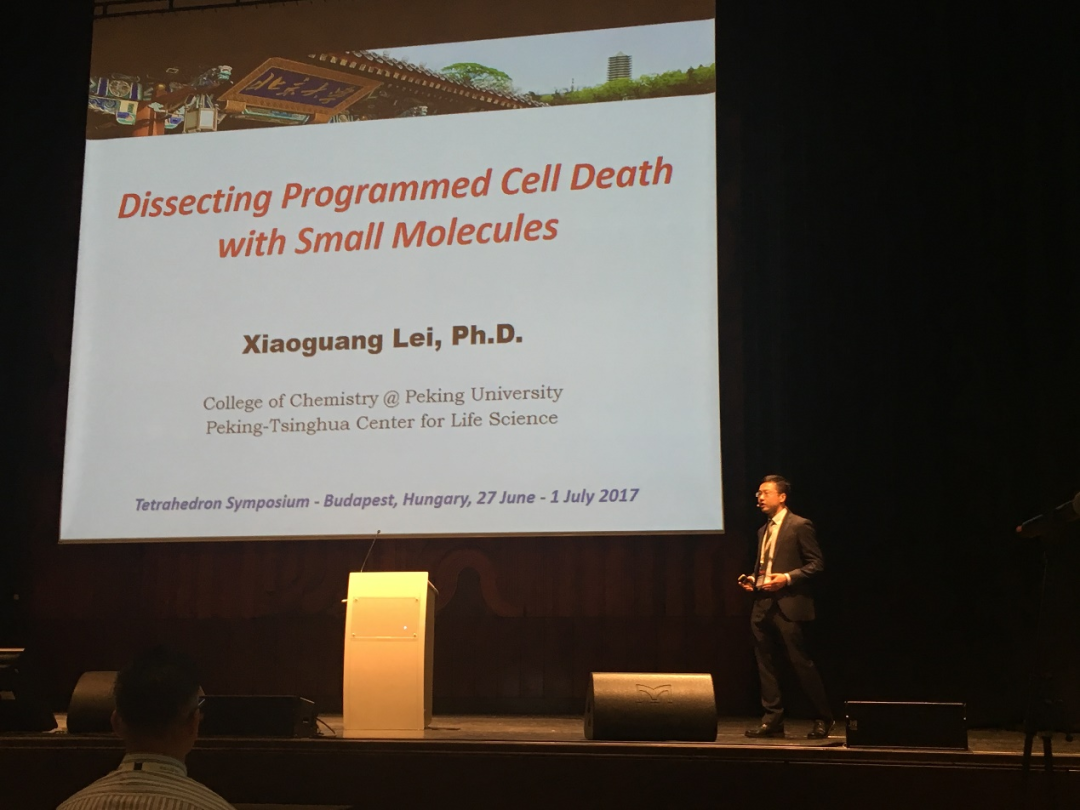

除了“屠呦呦奖”,雷晓光教授还荣获20余个国内外重要学术奖项。2017年6月28日,在匈牙利布达佩斯举办的第18届国际四面体学术会议上,国际出版集团Elsevier将2017年“四面体青年科学家奖(Tetrahedron Young Investigator Award)”授予了雷晓光,表彰他在化学生物学、天然产物合成、以及创新药物研发等研究领域所做出的一系列杰出工作。四面体青年科学家奖是一项重要的国际学术奖项,每年在全球遴选2名40岁以下青年科学家,分别表彰其在有机化学或化学生物学、药物化学领域做出的开拓性贡献。之前的获奖人包括多名美国科学院院士和诺贝尔奖得主。雷晓光作为第一位中国以及第一位亚洲学者,在化学生物学与药物化学领域荣获了该奖项。他应邀在第18届国际四面体学术会议上做了大会报告。同时Elsevier出版集团旗下的Bioorganic Medicinal Chemistry杂志也专门出版了一期特刊来纪念雷晓光教授获得该奖项。

雷晓光的四面体青年科学家奖获奖证书

雷晓光在第18届国际四面体学术会议上做大会报告

近期,雷晓光教授带领的科研团队获得了北京市自然科学二等奖,表彰其在功能导向天然产物合成领域做出的多项创新性科研成果(点击左下角“阅读原文”,了解更多详细信息。)

求学北大

幸遇恩师引路人

不论是远赴美国波士顿大学读书,还是回国后做教授,雷晓光一直在化学领域坚守着最初的热爱,行稳致远。

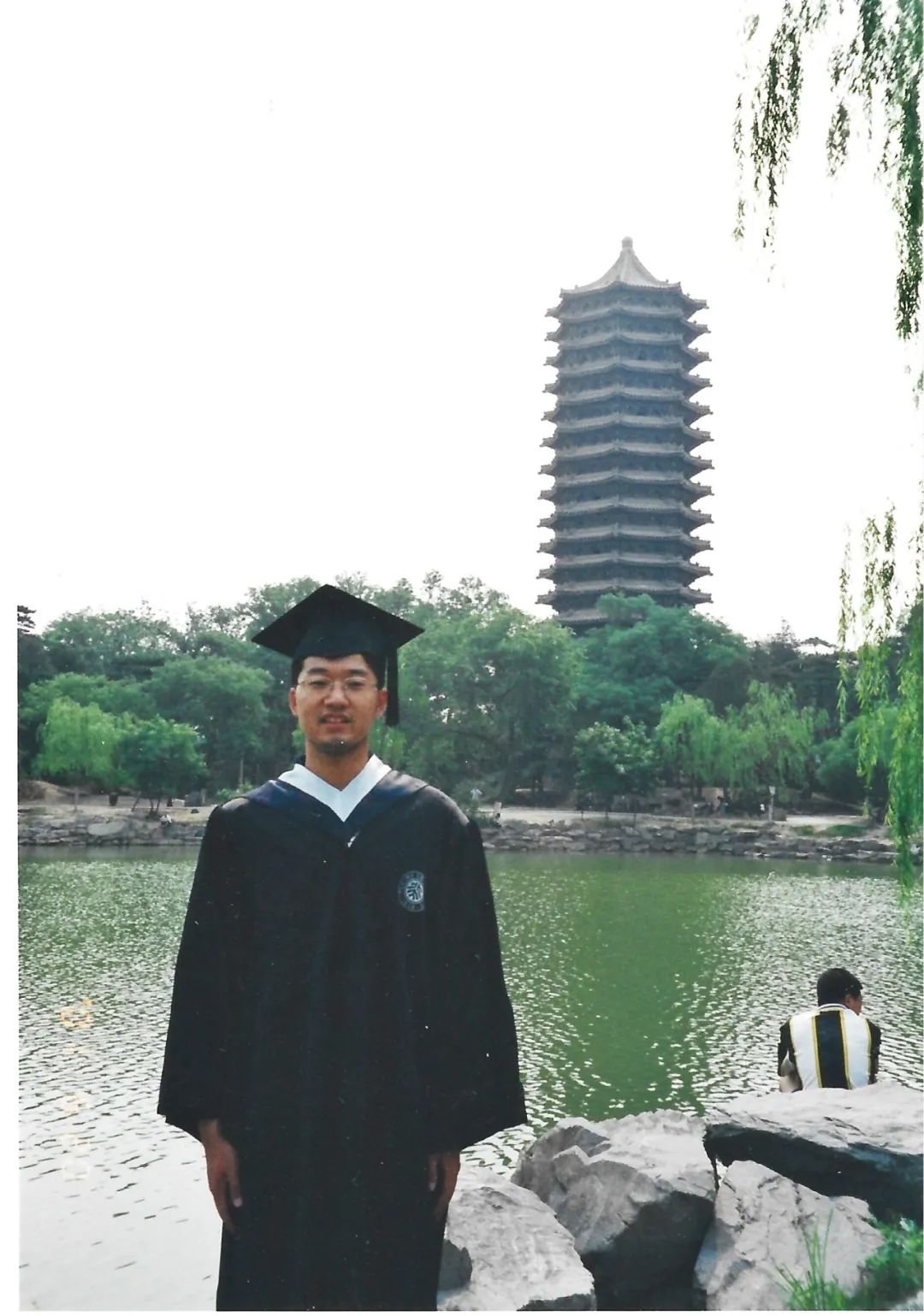

2000年,大四时,雷晓光进入了北大化学与分子工程学院教授、资深有机化学家王剑波老师的课题组。在王老师的课题组,雷晓光学到了有机化学领域的很多东西。用雷晓光的话说,王剑波老师“是他在北大最主要的启蒙的老师”。在跟随导师做科研的过程中,雷晓光越做越有兴趣,也正是从这时候起,他决心在这个领域深耕,也坚定了在有机合成化学领域进一步深造的信心。

雷晓光北大本科毕业照

后来,不论是远赴美国波士顿大学读书,还是回国后做教授,雷晓光一直在化学领域坚守着最初的热爱,行稳致远。他感念师恩,回国独立工作后,一直跟王老师课题组保持紧密联系,一同发起一夏一冬每年两次的聚会:

“夏天,上午我们两个课题组先进行足球比赛,下午我们两个课题组再一起讨论学术问题;冬天的聚会则是上午讨论完学术问题,晚上一起聚餐,然后共同庆祝过年。”

从2008年底就开始的活动一直延续到现在,大家在学术交流活动中,互促互进,形成了良好的学术交流氛围。

雷晓光与王剑波课题组足球赛合影

雷晓光与王剑波课题组联合学术会议

执教北大

交叉科研燕归来

“在化学领域如果有更多跟我一样志同道合的人,或者是水平比我更高的人,而不是只有我一个人孤军奋战,那我才能提升。”

博士毕业后的雷晓光曾面临找工作方向上的两个选择,一个是去学术界做教授,另一个选择则是去工业界大的制药企业开展创新药物研发。尽管一大把知名药企的offer在手,他还是坚定地选择了学术之路:“从零到一的突破大多数都是在学术界做,这也是我最感兴趣的。”

而谈到回到北大工作的原因,雷晓光微微一笑。

“一方面是母校情节,相比于其他高校,我更希望回北大工作。更因为北大是一个综合性的大学,它学科更多,更容易做交叉研究,这是一个很大的优势。另外,在化学领域如果有更多跟我一样志同道合的人,或者是水平比我更高的人,而不是只有我一个人孤军奋战,那我才能提升。”

而北大,正是符合雷晓光心中理想的一片学术沃土。

那时,北大清华生命联合中心成立,能够给予的资助和与顶尖生物学家合作的机会增多。除此之外,北大拥有完备的医学教学、科研体系,有数量多、水平高的附属医院,提供了大量的临床研究平台,有得天独厚的资源优势,为雷晓光的创新药物研究提供了极大的助力。

“我们目前跟很多北大附属临床医院的医生都有紧密的合作。借助他们在上游对于人类疾病和未被满足的临床需求的深刻理解,我们共同合作去揭示这些人类疾病的发病机制,发现新颖的药物靶标,进而利用我们擅长的高通量药物筛选、药物靶标发现等化学生物学技术,帮助获得对于相关疾病具有潜在治疗效果的小分子候选药物。”

雷晓光在北大

雷晓光在北大建立的科研团队

回到北大后,雷晓光开设了一门课程,叫做“改变世界的药物分子”。在这门课上,他深入浅出地为北大本科生讲述了创新药物的开发过程:以历史上最为成功的20个药物分子为实例,向学生们详细展示出从药物最初发现、到阐明生物作用机制以及最终实现工业化生产等环节。他的目的很简单:帮助学生们拓展创新药物研发视野,激发学生对于创新药物研究的兴趣,为今后从事新药研发工作或相关领域的职业发展提供必要的知识储备。

他的课程更偏向于让同学们获得启示,着重培养学生的思维方法。他的课不但关注学术前沿,而且更像是一场讲座,使同学们在趣味中学习,因此得到了广泛好评。

2019年,雷晓光获得了北大的正大优秀教师奖,体现了学校对他教学和科研领域做出贡献的认可。

雷晓光作为北大优秀教师代表参加2022年毕业典礼

科学探索

“补考”中榜的“故事讲述人”

“我们这项研究,就是为很多皮肤炎症引发的系统性瘙痒症的药物治疗,开辟出一条没有人走过的道路。”

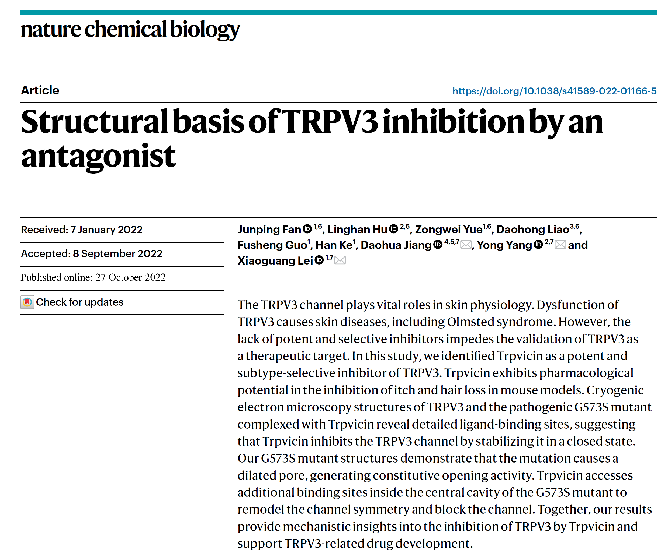

今年,雷晓光还荣获了“科学探索奖”,这也是他去年后第二次参评。正好在今年他的团队在化学生物学与创新药物开发领域又取得了一项重大科研突破:揭示了靶向TRPV3离子通道蛋白小分子抑制剂的作用机制,并证实它具有治疗多种皮肤疾病的潜能。

“我当然希望第一次就能入选,但有了这场‘补考’,我才有机会把自己的故事讲完。”

雷晓光笑道。两场答辩,就像上下集一样,把他当前的两大研究重点:酶催化、天然药物生物合成和针对人类重大疾病的创新药物开发,完整地呈现出来。

他的最新研究引起了广泛关注。早在10年前,北大医院皮肤科的杨勇教授发现,在一类罕见的皮肤遗传病——Olmsted综合征患者身上,存在一种特殊的突变离子通道蛋白TRPV3,与严重的皮肤瘙痒和脱发症状密切相关。但是很多年间,人们都没能找到这个突变蛋白的抑制剂——就像已知DA反应却找不到合适的酶,又一扇密室的暗门被发现,手中却依旧没有相应的钥匙。

而雷晓光等人通过高通量筛选,从11万个化合物的分子库中,找到了一个名叫Trpvicin的化合物。这种物质不仅可以抑制TRPV3,而且对这个蛋白的其他“近亲”都不理不睬,是高效并且专一的潜在药物分子。将这种药物用在患病的小鼠模型上,发现由特应性皮炎引发的瘙痒和脱毛症状都得到了显著缓解。10月27日,这项工作发表在Nature Chemical Biology杂志上。

雷晓光与合作者开发出对于皮炎瘙痒有治疗潜能的候选药物分子

痒是一种比疼痛还要难以忍受的感觉,但人类对它一直知之甚少。”雷晓光说,“以往人们用于止痒的药物,大多是抗组胺类药物。但‘组胺’不是所有瘙痒的根源。我们这项研究,就是为很多皮肤炎症引发的系统性瘙痒症的药物治疗,开辟出一条没有人走过的道路。”

广泛涉猎

热爱宝藏的探寻者

“要么寻找历史中的宝藏,要么寻找未来的宝藏。”

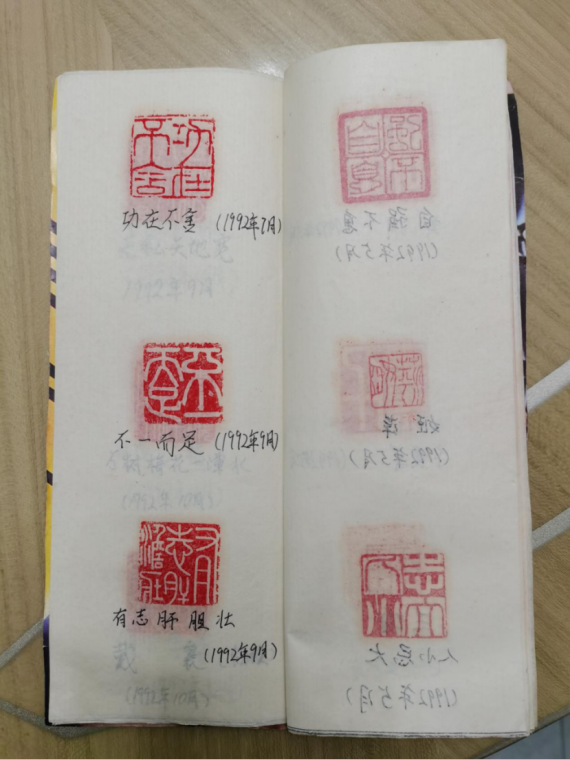

学术之外,雷晓光还有很多爱好。他广泛涉猎各种体育运动,对艺术也十分感兴趣。虽然随着年龄增长,科研、教学、家庭的负担越来越重,“真正能够自己静下来能做点事情的时间越来越少”,但他始终没有放弃对欣赏书法、音乐的热爱。小时候的他热衷于篆刻,在北京市很多比赛都获过奖。他一度刻了大量作品,而且还专门有自己的印谱。

雷晓光热爱收藏古钱币,理由也很独特——“我最感兴趣的并不是它的价值,而是因为每一个朝代都会制备不同规格的古钱,上面书写的内容和方式也大不相同。”不同的古钱,不同的文字,有些多一点儿,有些就少一点儿,“所以我当时最大的一个爱好就是去收集不同类型的古钱,我能够把书里边儿展示出来的那些不同类型,我都能一个个找到它们。”通过收集观察,能够找到这些不同的差异,这是他觉得很有趣的事情。

雷晓光曾经的篆刻作品

“我的爱好仿佛从来没有变过,”他微笑着说,“要么寻找历史中的宝藏,要么寻找未来的宝藏。”

或许,这就是刻在雷晓光骨子里的探索精神,于细微处见真章。

来源:北京大学融媒体中心、北京大学化学与分子工程学院

采访:樊丹妮、门佳宁、程曦

编辑:李加逸、张子璇

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |