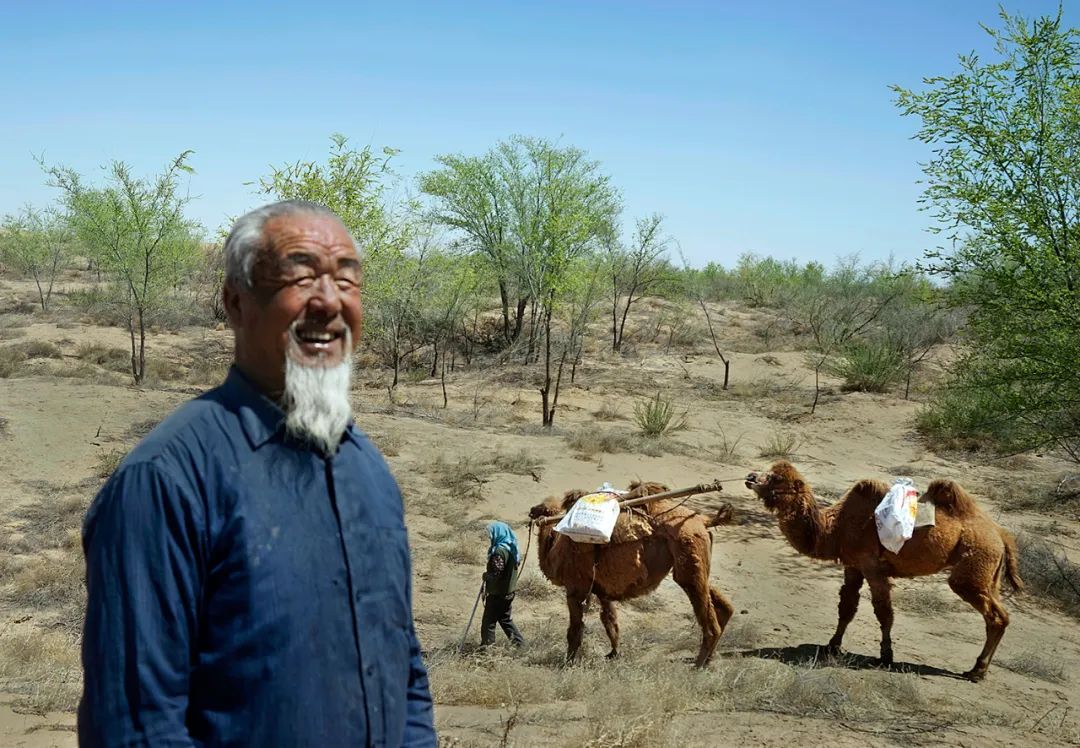

甘肃省武威市凉州区长城乡红水村80岁王天昌老人,23年来和老伴李蓝英驻守腾格里沙漠腹地,治沙造林8500余亩,在一望无际的沙漠上筑起一道绿色屏障。

1999年4月,57岁的王天昌提出要去腾格里沙漠治沙造林,遭到家人的反对和村民的嘲笑。倔强的王天昌谁的话也不听,卖掉家里的牛羊,购买了治沙工具和树苗,带上老伴李蓝英和放牧用过的帐篷走进沙漠,在一个叫庙儿墩的沙巢,挖了2米多深10平方米大小的“地窝铺”,开始了漫长的治沙之路。

在沙漠里栽树实在不容易,头一天栽的树苗,一夜过后就被风沙移走,树苗死了,固沙的草方格没了,是治沙最常见的现象。为了提高沙生苗木在沙漠里的成活率,王天昌在严寒冬日,迎着呼啸的风沙,在流动沙最严重的地段观察沙丘的流向,探寻压草栽树的最佳区域,久而久之,摸索出一套沙漠栽树的有效方法。为了解决治沙用水的难题,王天昌借钱买了一峰骆驼,老伴李蓝英牵着骆驼在3公里外的村庄驮水。为了节约水,王天昌用杯子给栽种的树苗浇水,一点都不敢浪费。吃的水更是珍惜,吃完饭的锅、碗、筷用沙子洗刷,早上洗完脸的水,中午洗手,脚只能用沙子搓搓而已,这样做都是为了让沙漠每一棵苗木有水浇。

当王天昌在防沙治沙方面取得初步成效时,儿子王银吉和孙子王志军也加入到治沙队伍中,一家三代人在治沙造林,扩大造林面积,但好景不长。2005年春天,是压沙造林最忙的时候。王天昌的孙子王志军在治沙时跌倒沙漠,送经医院检查为脑瘤。这晴天霹雳的消息,让王天昌一家人不知所措,家里所有积蓄都投入到治沙中,没有一点手术费,王天昌和儿子王银吉只能带着孩子回家。三个月后,王天昌14岁的孙子王志军离开了他们,临终前,他告诉王天昌:“爷爷,您和我爸爸要把这片沙漠治得绿绿的,我可以天天在沙漠绿洲中玩耍,看到你们”。

王天昌23年如一日守护沙漠治沙造林使沙漠变绿的精神感动着社会各界,每年全国各地慕名而来的志愿者和当地群众、公益组织也给王天昌捐钱、捐物的同时,一起走进沙漠战风沙,植树造林保家园。

2019年11月,王天昌患上了胃癌不得不切除胃,他回到沙漠继续给每一棵树浇水,在每一片沙漠种树。他说:“只要我能活一天,就要给沙漠多栽几棵树,在我生命最后的日子里,争取能治沙造林10000亩。

在甘肃省、武威市、凉州区等各级政府的大力支持下,王天昌已投入120多万元种植620多万株苗木,治沙面积达8500多亩。23年过去了,曾经光秃秃的沙漠,在王天昌老人一家努力下编织了一道南北长4公里、东西长3公里的防风固沙林带,挡住了漫天的风沙。

任世琛

任世琛,中国摄影家协会会员、甘肃省摄影家协会副主席,中国青年摄影师系列丛书十位入选摄影师,中国摄影家协会“感光计划”导师,甘肃省中青年“德艺双馨”文艺工作者。

《群众的力量》获第22届全国摄影艺术展金奖;《陇原大旱》获第11届中国新闻奖铜奖; 《艰难取水路》获第五届中国国际新闻摄影比赛铜奖;《留守儿童的心语》获索尼世界摄影大赛专业组三等奖;《丝路石窟》获得中国文联文艺研修院“携手铸梦”项目资助奖;《艰难取水路》获吴印咸摄影资助计划奖;《20年见证家乡用水的巨变》获“徐肖冰杯”中国纪实摄影奖;《艰难取水路》获第23届全国摄影艺术展优秀奖。《78岁老人住守沙漠22载治沙造林8000余亩》获第28届全国摄影艺术展入选作品。《影像见证家乡20年用水的变化》获中国第18届国际摄影艺术展览入选作品。共计有380多幅(组)摄影作品在国内外各类摄影比赛上获金、银、铜奖及优秀奖和入选,作品先后在中国美术馆、中国国家博物馆,中国文联艺术展览馆、中国摄影展览馆、中国民俗展览馆、香港图书馆、中国摄影艺术节、北京国际摄影周、英国、法国、德国、韩国、美国等地展出,其中《旱区的孩子》在世界146个国家和地区展出。

出版《黄土地的孩子》丛书,作品入编《中国摄影年鉴》、《摄影展览获奖秘籍》、《生活.影像.100幅精彩生活纪实摄影作品解读》、《照片的权利》等书,作品被中国美术馆、中国民俗博物馆、广东美术馆收藏。

《黄土地的孩子》

任世琛 著

中国摄影家协会 编

版次:2017年2月第1版

定价:79.00

抖音优惠价:59.30

本书为“青春·未来——中国青年摄影师丛书”之一,是汇集优秀纪实报道摄影师任世琛拍摄于西北黄土地的摄影作品合集。“旱区的孩子”“黄河上的羊皮筏子”“心语”“24号院的故事”,每一组图片以及每一张单幅精选作品,都孕育着作者对于黄土故地的依恋与深情。其中尤其旱区的孩子在回顾作者童年的同时,更通过摄影语言传达了旱区孩子的生存境遇和情感世界。

购书方式:

1.保存图片至相册

2.打开抖音搜索页扫一扫

| 新书 |

如何正确地曝光?

黑白摄影:52个任务清单

林铭述摄影、音乐、建筑跨界之作《建筑摄影:凝动音乐的演奏》出版

跟随耶鲁学派“引航人”托德·帕帕乔治,直抵“摄影的核心”

改变世界的十大名酒

2020年第一问,摄影是什么?

《二十四节气与七十二物候——来自历法源头的影像物候报告》

?| 影廊 |

携手半生一道追光逐影:一对美国华裔夫妇的光影世界

| 话题 |

看不懂大师作品好在哪, 怎么破?

做一名摄影爱好者又何妨?

| 影史 |

100年历史里摄影的各种“第一次”

中国摄影出版社|分享影像、阅读与生活

微信ID:cpphphoto

来稿邮箱:xuhanwen@cpph.com

长按二维码关注

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |