河南将有大暴雨!

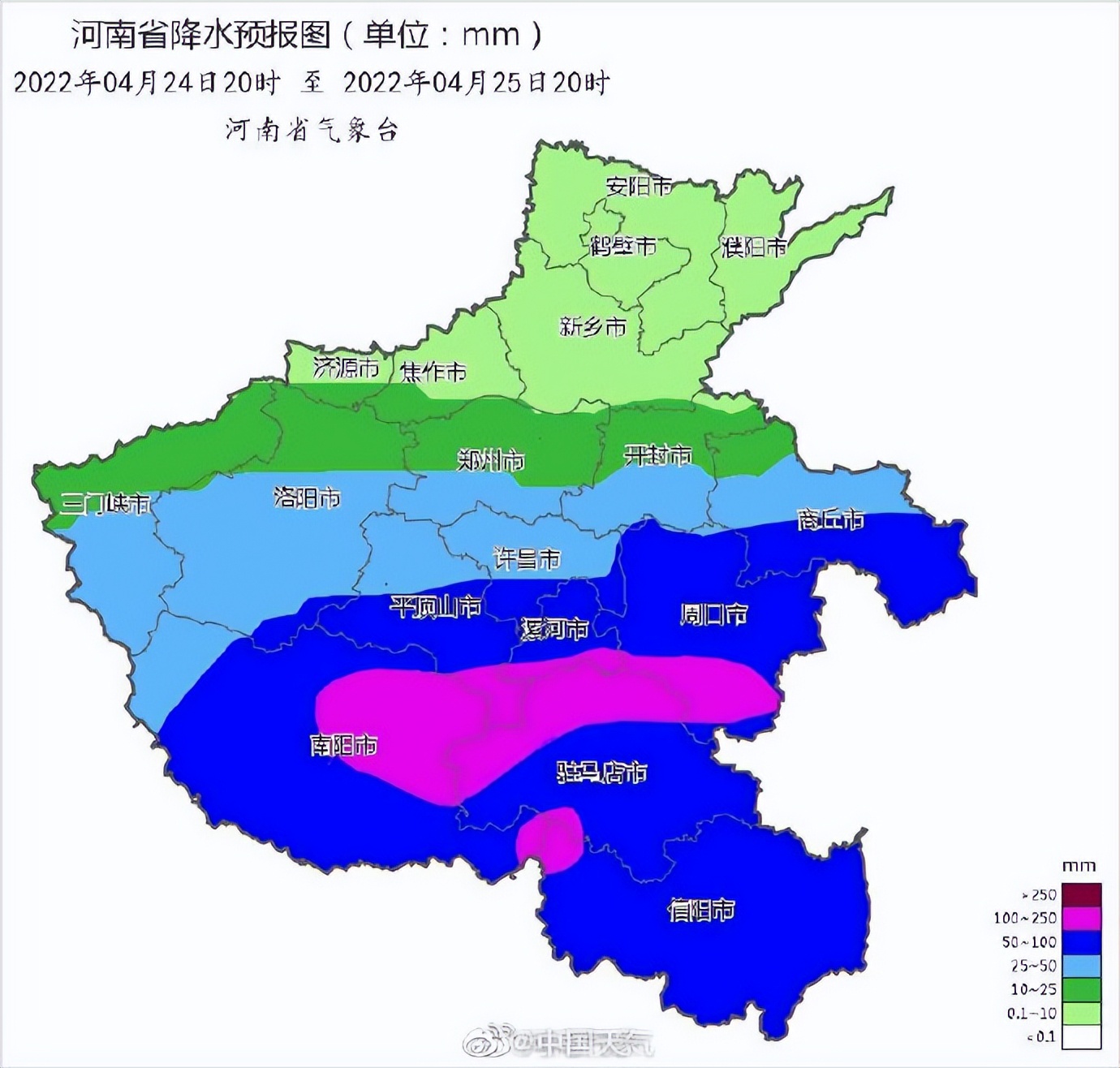

据气象台预报,今天夜间到明天白天,河南省黄河以南地区将会迎来一次明显的降雨过程,其中南阳,驻马店,平顶山,周口等地将会有大到暴雨,局部地区还会出现100-150毫米的大暴雨,最大小时雨强可达40-80毫米。

目前当地已经启动省级防汛Ⅳ级应急响应。

雨带北移?

相信看到这个信息的时候,很多人会想起去年郑州发生的那场罕见特大暴雨。根据河南郑州“7·20”特大暴雨灾害报告显示:

从2021年7月17日8时~7月23日8时,郑州全市累计降雨400毫米以上面积达5590平方公里,600毫米以上面积达2068平方公里,二七区、中原区和金水区累计雨量更是接近700毫米。

巩义、荥阳、新密市超过600毫米,郑东新区、登封市接近500毫米,这轮降雨折合水量近40亿立方米,是郑州市有气象记录以来范围最广、强度最大的特大暴雨。

河南郑州“7·20”特大暴雨灾害造成了河南全省因灾死亡失踪398人,其中郑州市380人,新乡市10人,平顶山市、驻马店市和洛阳市各2人,鹤壁市、漯河市各1人。

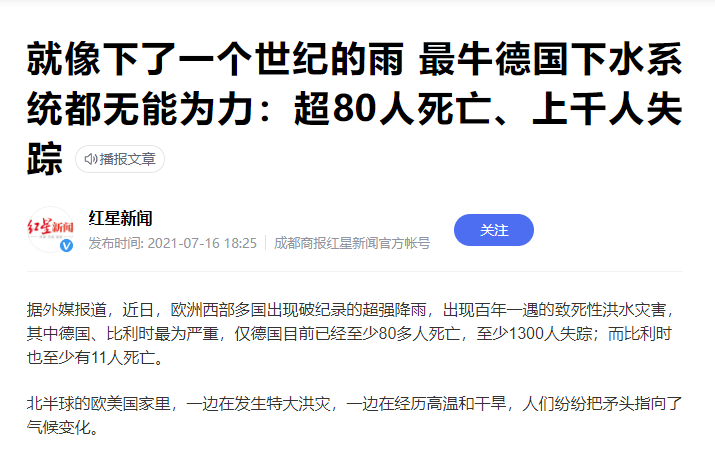

实际上,去年发生的极端降水事件不止河南郑州,我国的其他地区也发生了过类似的情况,比如:华北中部和南部、黄淮西部和南部,如果放眼全球,在欧洲西部多国都出现了破纪录的超强降雨,更是引发了洪水灾害,其中德国和比利时受灾最为严重,而且发生的时间也是在去年的7月中下旬。

这些极端气象灾害不仅扎堆出现,还有一个共同的特点:破纪录降雨。说白了就是这些地区降雨量没有那么多,但却在短时间内破纪录式地强降雨。

就拿郑州来说,单日最大降雨达到了624.1毫米,这相当于以往全年的降雨量,同时最大小时降水量达到了201.9毫米,打破了我国大陆地区降水量气象观测记录,这其实是极为罕见的。

不仅如此,我国出现极端下雨的地区主要都集中在北方,同时北方的降雨量也明显增多。根据中国气象局发布的《2021年度中国气候公报》显示:

1.平均气温为10.5℃,这是自1951年以来最高气温,较常年偏高1.0℃;

2.平均降水量达到672.1毫米,较常年偏多6.7%,其中北方降水偏多,降雨量更是高居历史第二位。

3.暖湿特征明显,登陆台风偏少,涝重于旱。

根据中国气象局的信息显示,2021年在降水方面,除了华南的降水量相较常年偏少之外,东北、华北、西北、长江中下游和西南地区的降水量均较常年偏多,华北地区的降水量甚至是自1961年以来最多的。

相信很多人看到这些数据,脑海里可能会蹦出一个疑问:难道是雨带北移了?

于是,在中国气象局正式发布《2021年度中国气候公报》的发布会上,就有记者向国家气候中心副主任肖潺提问“北方降水量较常年偏多”的问题,任肖潺表示:

近十年来,雨带开始出现明显的“北抬北扩”特征,京津冀地区降水量也以偏多为主。

雨带指的是有明显降雨的范围,是由于温度的差异而产生的。雨带北移指的就是普遍降雨多的地区逐渐覆盖北部。

梦回周唐?

其实关于“雨带北移”已经不是第一次被讨论了。早在2019年,互联网就流传着一篇刷屏文章,引发了广泛的讨论,这篇文章名为《中国降雨临界点全线向北漂移》。

在这篇文章当中,作者提到了“全球气候正在加速发生令人难以置信的巨变,我国气候临界点在出现大面积漂移。”不仅如此,作者还在文章当中做了一个预测:雨带北移会导致未来的气候发生天翻地覆的变化,北方的气候可能会回归唐朝和西周时期的水平,非常温暖。

那么问题来了,未来的气候真的会回归到唐朝、西周的水平吗?

这就要了解一下中国古代的气候情况。

这方面的权威是我国著名物候学家的竺可桢院士,他是中国近代地理学和气象学的奠基者,中国科学院院士,浙江大学前校长。

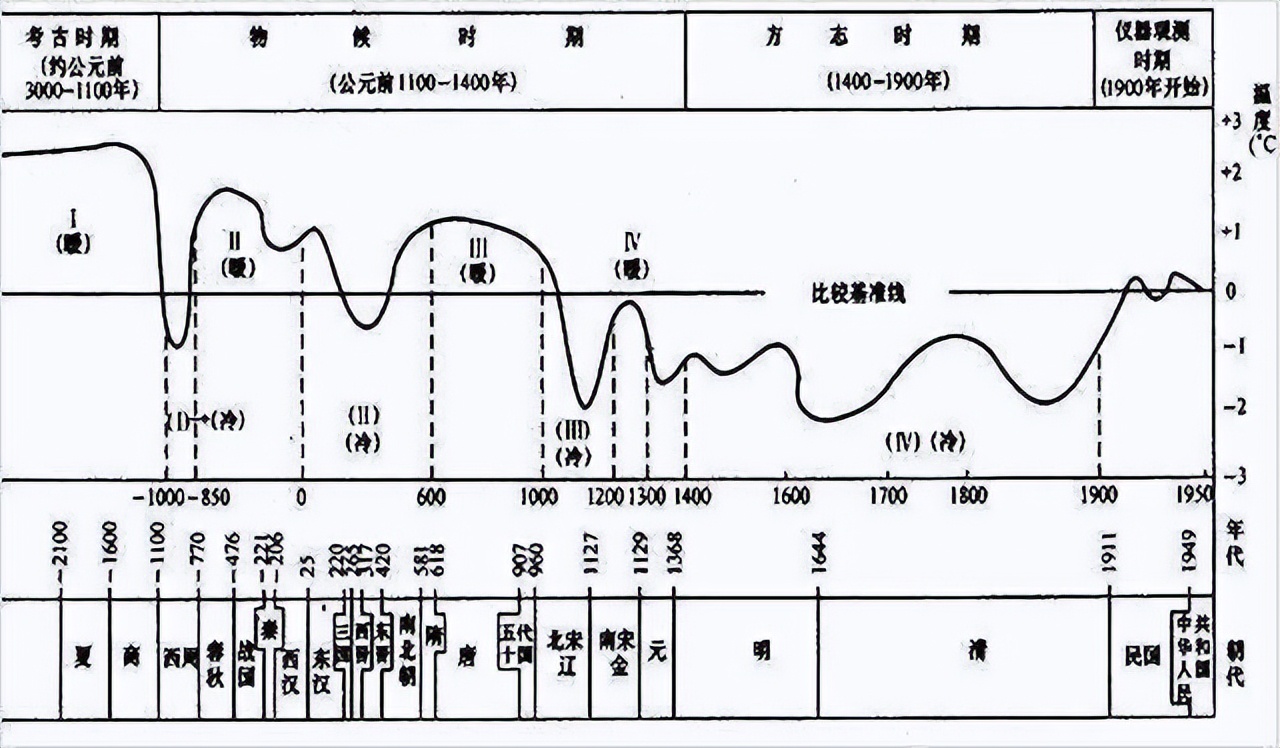

他曾经发表过一篇名为《中国近五千年来气候变迁的初步研究》的文章,系统性地分析了中国古代各时期的气候变化。根据竺可桢院士的研究显示,中国历史上一共有4个时期是比较温暖的,它们分别是:

1.夏商时期

2.春秋到西汉

3.隋唐到北宋

4.南宋末期到明初

了解了竺可桢院士的研究之后,我们就不难发现,网上流传的那个说法有知识性的错误。最典型的就是西周的气候问题。

西周初期确实相对比较温暖,不过进入到周昭王时期之后,就开始变得很寒冷,这也是中国古代第一个寒冷期。因此,整体上西周是处于寒冷期的,而不是温暖期,更不要说雨带北移了。

除此之外,气候临界点的说法也是有问题的,这个其实真不是专业术语,同时也没有任何科学理论可以作为证据作为支撑的,所谓的“气候临界点”其实是唬人的虚假概念。

那这能不能说明“雨带北移”也是个错误的概念呢?

全球变暖

其实雨带确实在移动,这是全球变暖、西太平洋副热带高压偏北以及拉尼娜的共同作用的结果。

全球变暖其实不是让全球所有的地区都在变暖和,而是让全球的平均温度上升,这意味着有些地区可能温度升高得多一些,有些地区可能温度还会下降。

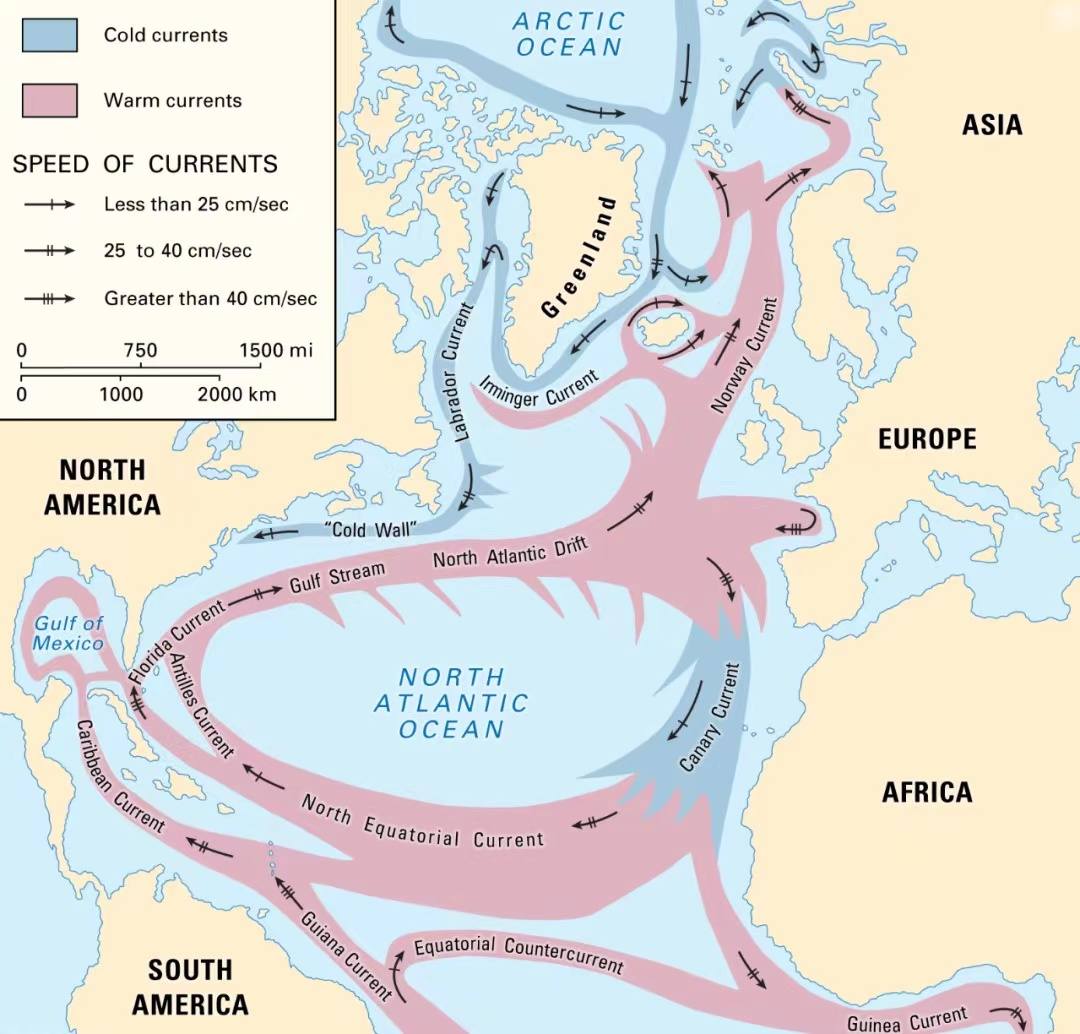

最典型的例子就是英国。英国的首都伦敦位于北纬51°,与我国的漠河(位于北纬52°)位置相近,漠河是我国最冷的地方之一,一个月平均温度只有零下28度,而伦敦的平均温度却是7度,两者相差了35度。

主要原因是伦敦的气候主要由北大西洋暖流主导。

不过,自打全球变暖之后,大西洋洋流盐度变化的循环规律被彻底打乱了,影响了北大西洋暖流,结果就是伦敦在逐渐变冷。

从这个举例当中,我们不难发现,影响气候的因素其实有很多,全球变暖就是其中一环,而它的作用其实主要是增加整个天气系统的不确定性,让其变得不稳定,进而导致极端天气出现的概率增加,气象灾害也就会跟着发生。

雨带的移动其实也受到全球变暖的影响,只不过它不会是完全北移,它的轨迹其实是不确定的,也就是说,它也可能南移。而导致它能大概率北移还需要叠加上拉尼娜、西太平洋副热带高压的影响。

近十年来,雨带北移的本质原因其实是全球变暖、西太平洋副热带高压偏北以及拉尼娜三者的共同影响所导致的。它们共同的作用就是给北方地区带来大量的水汽,这就有一定的概率会造成北方出现强降雨天气。

如果未来这三个因素任意一个或者两个发生改变,雨带可能不会有北移的趋势。古代北方的暖湿气候是由于气温的作用,而非全球变暖、西太平洋副热带高压偏北以及拉尼娜三者的共同影响所导致的,所以即便是雨带北移,也不代表我们会回到盛唐那种的暖湿气候。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |