就在几天前,《三体》动画开播了,刘慈欣为这部动画片的开播录制了一段演讲,里面有这样一段话:如果太阳系的直径相当于从北京到上海,那么太阳就只有一颗乒乓球的大小,而地球只是乒乓球旁边一粒直径0.37毫米的尘埃。在银河系中,像太阳这样的恒星系有2000亿个,在银河系外,还有无数个比银河系大几百倍的星系。所以,用虫子形容人类还是太大了,以大小而论,我们确实连尘埃也算不上。这或许会让很多人感到绝望和虚无,那人的存在有什么意义呢?

是啊,人的存在有什么意义呢?

因为工作的关系,过去几年里我们团队有幸一直都在和科学家们打交道,他们中的很多人都用非常简单的语言告诉过我们,科学就是探索未知世界,而这也正是人类的天性,人类就是在好奇心的驱动下,从蛮荒走到了文明。直到今天,人类仍在不断打破自己曾经以为的确定,随时准备开启下一段不确定的旅程。所以,当得知《年终讲》“在不确定性中寻找确定性”这个主题时,我和我的伙伴们第一时间想到的就是,这不正是科学家们眼中人类存在的意义吗?

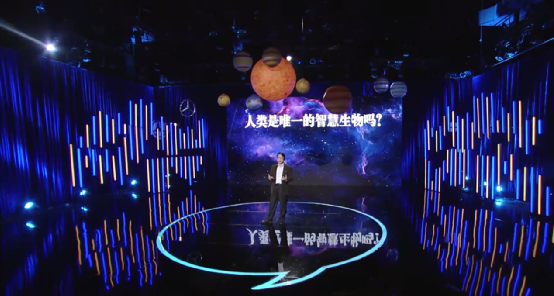

于是,我们开始寻找最适合在《年终讲》这个舞台上分享他们追寻真理历程的科学家。我们想找到一个大家普遍关心又非常前沿的研究领域,“人类是宇宙中唯一的智慧生命吗?”进入了我们的视野中。在中科院上海分院的帮助下,我们很快找到了正在努力用实证的方法来回答这个问题的中科院上海天文台讲席教授葛健老师。

和葛老师的第一次见面是在上海天文台他那间充满阳光的办公室里,葛老师非常健谈,从他在安徽度过的童年到美国的读书经历,从曾经与诺贝尔奖失之交臂到领悟了原始创新的真谛,从他发现的瓦肯星到中国青年的科学教育,我们真切地感受到,直到今天,好奇心仍旧在强烈驱动着葛老师的科研工作。而在谈起他负责的“地球2.0”项目时,葛老师更是充满了对未来巡天之路可能遇到的不确定的跃跃欲试。

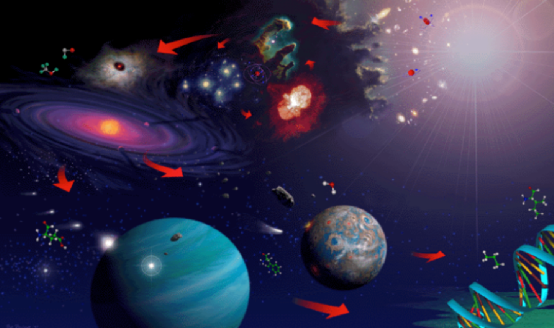

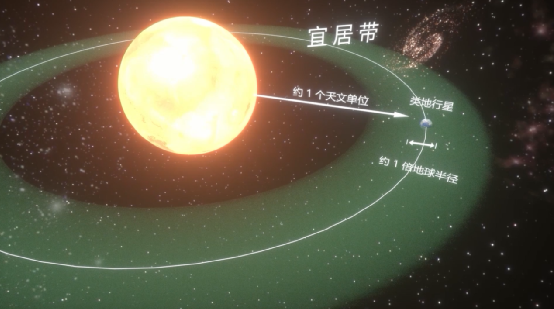

也许有不少人是第一次听到“地球2.0”这个项目,这是一次为人类寻找第二个家园的远征。葛老师告诉我们,人类要寻找的“地球2.0”必须符合两个“相似”——恒星与太阳相似,行星与地球相似。因此,天文学家把行星半径为0.8-1.25个地球半径、处于恒星系宜居带的类地行星称为“地球2.0”。尽管这样的条件非常苛刻,但是科学家们始终相信,在浩渺的宇宙中,这样的行星一定会存在,而人类是不是唯一的智慧生命这个古老的话题也终将会被破解。葛健老师是这个项目的负责人,而这也是中国正式踏上寻找类地行星征程的开始。

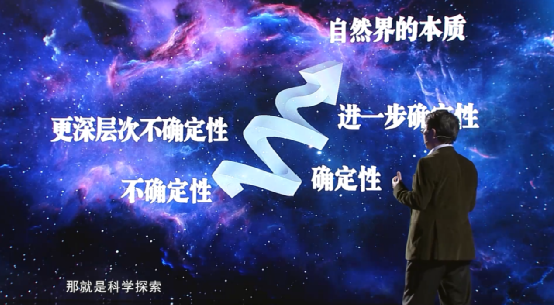

通过和葛健老师的交流,我们非常强烈地想在新年快要到来的时候,把人类科学的发展历程就是从不确定性到确定性,再到更深层次的不确定性的这个过程,讲给每一位年轻朋友听,因为人类每一次的科学突破所经历的这个过程和我们的人生何其相似。所有的“不确定与确定”“危与机”“顺境和逆境”都是相对存在的,不要惧怕随时可能降临的不确定,在不确定中坚定去寻找属于自己的确定,你的人生就一定是不断成长、螺旋上升的。

借用一句葛健老师演讲中的话,“在自然界中,要想把位置、方向和时间搞得越确定,你需要付出的能量就越大,而结果的确定性也就越大!”这个物理学中的测不准原理,就是我们每个人的人生写照吧。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |